「夏タイヤはいつまで使い続けられるの?」「夏タイヤとスタッドレスタイヤの寿命は同じ?」

これからタイヤ交換を行う場合、上記のような疑問をもつ方もいるでしょう。

タイヤには寿命があるので、適切なタイミングで交換しなければ、事故に遭遇してしまう可能性もあります。

そこで今回は、夏タイヤの寿命とタイヤの交換方法について紹介します。

適切なタイヤ交換のタイミングを見極めて、安全なカーライフを過ごしてください。

- 夏タイヤの寿命は?走行距離と製造年月日の目安を紹介

- ┗タイヤの残り溝が1.6mm以下(4mm)

- ┗走行距離が約3万km

- ┗製造年月日から約4〜5年

- ┗タイヤにひび割れや偏摩耗がある

- 夏タイヤの交換時期を確認する方法

- ┗スリップサインが露出していないか

- ┗深いひび割れがないか

- 夏タイヤの寿命を伸ばすコツ5選

- ┗タイヤローテーションを行う

- ┗空気圧をチェックする

- ┗必要最低限の荷物を乗せる

- ┗ホイールアライメントを調整する

- ┗適切な方法で保管する

- 夏タイヤはスタッドレスタイヤよりも寿命が長い

- 夏タイヤを限界まで使うのは危険

- タイヤを交換する方法

- ┗自分で交換する

- ┗タイヤを購入してお店で交換する

- ┗お店でタイヤを購入して交換する

- タイヤに異変を感じたらすぐに交換しよう

夏タイヤの寿命は?走行距離と製造年月日の目安を紹介

夏タイヤの寿命は、以下の4つの基準が目安になります。

● 走行距離が約3万km

● 製造年月日から約4〜5年

● タイヤにひび割れや偏摩耗がある

タイヤの残り溝が1.6mm以下(4mm)

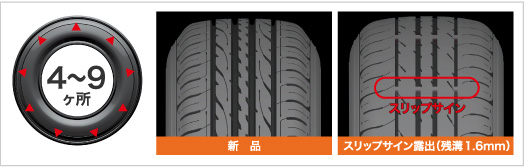

タイヤの溝が1.6mm以下になると、法律で使用が禁止されています。スリップサインと呼ばれるマークがタイヤの溝に設けられており、これが露出している場合は交換が必要です。

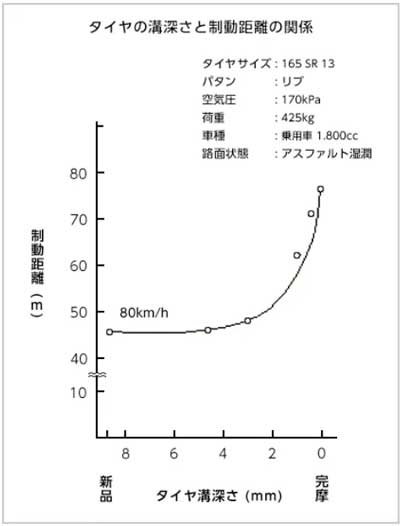

しかしながら、残り溝が4mmを切ると制動距離が急激に大きくなるという調査もあります。

法律では1.6mmですが、安全面を考えると4mmだと考えるのが良いでしょう。

走行距離が約3万km

約3万km走行すると、夏タイヤが摩耗して寿命を迎えます。

そもそも寿命とは、タイヤの溝が1.6mm以下の状態を指します。

道路交通法により、タイヤの溝は1.6mm以上を維持することが義務付けられているからです。

では「なぜ3万kmの走行で溝が1.6mm以下になるの?」と思われる方もいるでしょう。

具体的な計算方法は、下記のとおりです。

(8mm-1.6mm)×5,000km=32,000km

ブランドや種類によって異なりますが、新品の夏タイヤの溝は基本的に約8mmです。

5,000km走行する毎に夏タイヤは1mm程度摩耗するので、寿命までに走行できる距離は約3万kmになります。

3万kmの走行で、必ず溝が1.6mm以下になるとは限りませんが、タイヤの寿命を確認する目安として走行距離を意識するのがよいでしょう。

製造年月日から約4〜5年

夏タイヤの寿命を判断するもうひとつの方法は、製造されてからの経過年数を確認することです。

使用済みのタイヤは、製造から約4年で寿命を迎えます。

タイヤの素材であるゴムは、使用の有無にかか関わらず劣化する性質があり、未使用でも製造から10年以上経過している場合は、品質に異常がないか注意して使用してください。

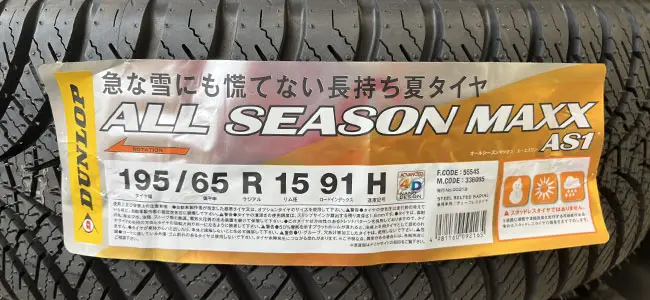

製造年月日は、タイヤの側面に記載された「4桁の数字」で確認します。

下2桁は「製造年」で、上2桁は「週」を表します。たとえば、上記の画像は、2015年の12周目(4月)に製造されたタイヤです。

したがって、製造から4年後の、2019年4月がタイヤを交換するタイミングの目安です。

製造年月日の見方について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

タイヤにひび割れや偏摩耗がある

ひび割れや偏摩耗などの異常が見られる場合、走行距離や使用年数に関わらず、速やかな交換が必要です。

偏摩耗とはその名の通り、偏ったすり減りがあるタイヤです。タイヤの摩耗状態に偏りがあると、一部分だけスリップサインが現れてしまい、通常より早く寿命がきてしまいます。

夏タイヤの交換時期を確認する方法

前章で紹介した夏タイヤの寿命は、あくまで目安に過ぎません。

なぜなら、夏タイヤの寿命は品質や保管方法、運転の仕方によって変わるからです。

丁寧に運転をしていれば3万km以上走行することも可能ですし、適切ではない方法でタイヤを保管すれば、1年以内に寿命を迎えることもあります。

したがって、タイヤを交換するタイミングは、以下の2つに注意しながら目視で確認するのがおすすめです。

・深いひび割れがないか?

順番に解説していきます。

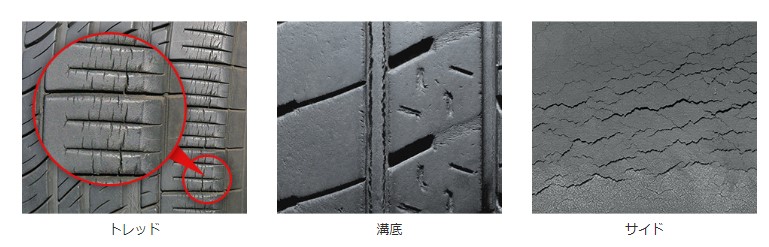

スリップサインが露出していないか

タイヤには、摩耗具合を確認できる「スリップサイン」があります。

下記のように、溝が1.6mm以下になると、スリップサインが露出します。

スリップサインが露出したタイヤを使用している場合、交通違反で反則金が課せられるので速やかに交換してください。

また、スリップサインを確認する際は、すべての箇所を確認しましょう。

走行中のタイヤが均等に摩耗するとは限らず、一部分が集中して削れる可能性もあります。

そのため、設置された4〜9箇所のスリップサインをすべて確認して、タイヤの摩耗具合を判断しましょう。

スリップサインの見方について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

深いひび割れがないか

タイヤに著しいひび割れがあれば、交換するのがよいでしょう。

タイヤの素材はゴムなので、時間の経過とともにひび割れが発生します。

細かいひび割れであれば走行可能でも、深いひび割れはパンクやバースト(破裂)の原因になります。

運転に支障があるほどのひび割れか見極めるのは難しいので、細かな傷を発見したらタイヤ販売店などに勤めるプロに相談するのがおすすめです。

また、ゴムの性質上、熱や湿度、紫外線も劣化の原因になります。

未使用のタイヤでもひび割れを起こす可能性があるので、交換の際は必ず確認するようにしましょう。

タイヤの品質を保つための適切な保管方法を後述しているので、ぜひ参考にしてください。

夏タイヤの寿命を伸ばすコツ5選

寿命を過ぎたタイヤを使うのは危険なので、異変を感じた際はすぐスグに交換してください。

しかし、「お金がもったいないので、なるべく長く使い続けたい」と感じる方も少なくないでしょう。

そこで、タイヤの寿命を伸ばすコツを5つ紹介します。

・空気圧をチェックする

・必要最低限の荷物を乗せる

・ホイールアライメントを調整する

・適切な方法で保管する

順にご説明します。

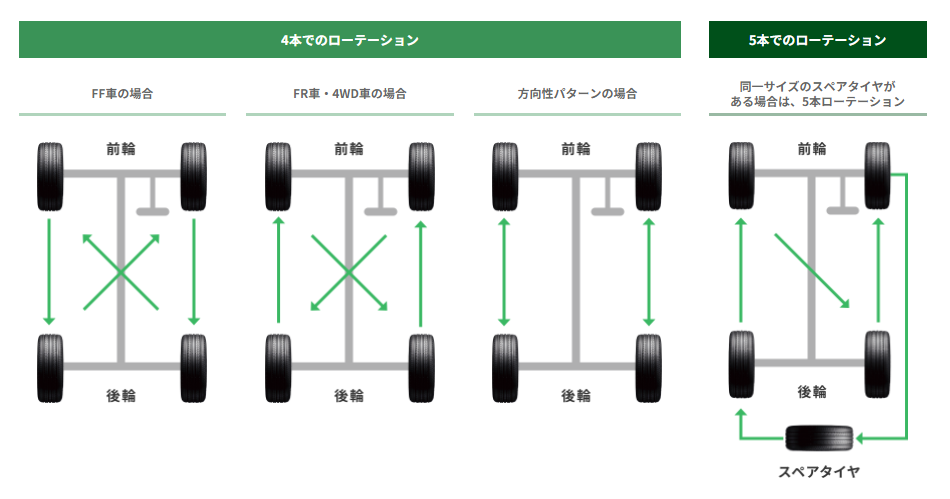

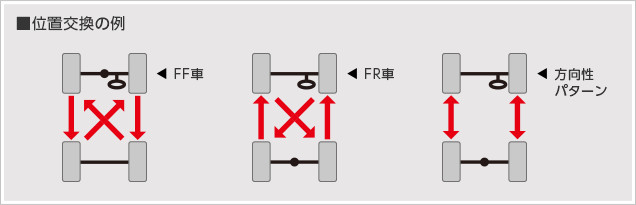

タイヤローテーションを行う

タイヤの寿命を伸ばすために、定期的にタイヤの配置を交換するのがおすすめです。

車の構造や重量によって、前後どちらかのタイヤに集中して負荷がかかることは少なくないからです。

負荷がかかるタイヤから摩耗が進むので、定期的にタイヤローテーションを実施しましょう。

ただし、タイヤローテーションを行う際は、車種やタイヤの種類によって取り付け方が決まっているので注意してください。

たとえばFF車とFR車のタイヤローテーションは、以下のように行います。

| FF車(前輪駆動) | FR車(後輪駆動) |

| 前輪はそのまま後輪に移動 | 後輪は左右を入れ替えて前輪に移動 |

| 後輪はそのまま前輪に移動 | 前輪は左右を入れ替えて後輪に移動 |

タイヤローテーションを頻繁に行うのは少々手間なので、タイヤが1mm摩耗する5,000kmの走行距離を目安に交換するのがおすすめです。

また、タイヤ交換をお店に依頼する場合は、念の為タイヤローテーションの希望を伝えておくのがよいでしょう。

空気圧をチェックする

空気圧を適正に保つことも、夏タイヤの寿命を伸ばす方法のひとつです。

なぜなら、空気圧が不足しているタイヤは地面との接地面積が増えるため、摩耗しやすくなるからです。

適正な空気圧は、運転席のドア開口部に貼られた「車両指定空気圧」から確認しましょう。

ただし、指定空気圧よりも多く空気を充填しても、地面との接地面積が減って負荷が集中するため、タイヤの摩耗が早まります。

空気を充填する際は、指定空気圧の上限10%以内に留めるのがおすすめです。

空気圧の計測と充填は、ガソリンスタンドやタイヤ販売店で行えます。

適正な空気圧を保ったタイヤは劣化だけでなく、燃費の悪化も防げるので、調整する際は下記の記事を参考に行ってください。

必要最低限の荷物を乗せる

夏タイヤの寿命を伸ばすために、不要な荷物はなるべく車から降ろしましょう。

車が重いと、その分タイヤへの負担も大きくなり、摩耗を早めてしまいます。

また、車が重いほど走行に必要な燃料が増えるので、燃費の悪化にも影響します。

したがって、夏タイヤの劣化と燃費の悪化を抑えるために、不要な荷物を車に載せないようにしましょう。

ホイールアライメントを調整する

タイヤの適正な設置角度であるホイールアライメントを守り、過度な摩耗を防ぎましょう。

縁石への衝突や経年劣化などが原因で、タイヤの適正な設置角度がズレることがあります。

設置角度がズレた状態で走行を続ければ、タイヤの一部が集中して摩耗することもあります。

明らかに角度がズレている場合は走行中に違和感を覚えますが、若干のズレは気づきにくいため、定期的に店頭で確認するのがおすすめです。

適切な方法で保管する

夏タイヤの寿命を伸ばすため、保管方法に注意してください。

タイヤはゴムでできているので、未使用の状態でも時間の経過とともに劣化します。

保管場所の気温や湿度、紫外線などの影響でタイヤの劣化は早まるため、適切な方法で管理しましょう。

具体的には、以下の手順で夏タイヤを管理するのが有効です。

- タイヤを水洗いする

- しっかり乾燥させる

- タイヤの空気圧を抜いて保管する

タイヤは汚れや湿度の影響で劣化しやすいため、しっかり洗浄して乾かしてください。

また、走行時の空気圧の状態で保管すると、内圧でゴムに負担がかかるので、半分ほど空気圧を抜いておくのがよいでしょう。

タイヤを長持ちさせるための保管方法については、下記の記事で詳しく紹介しています。

夏タイヤはスタッドレスタイヤよりも寿命が長い

一般的に、新品の夏タイヤは溝が8mmなのに対して、スタッドレスタイヤは10mmです。

「それじゃあ、寿命が長いのはスタッドレスタイヤ?」と思われるかもしれませんが、寿命が長いのは夏タイヤです。

夏タイヤとスタッドレスタイヤの寿命の違いを、以下にまとめました。

| 夏タイヤ | スタッドレスタイヤ | |

| 製造年月日 | 約4年 | 約4年 |

| 走行距離 | 約3万km | 約1万km |

経過年数の寿命は大差ありませんが、走行距離の寿命が短いのはスタッドレスタイヤです。

スタッドレスタイヤに使用されているゴムには、低い気温でもしなやかさが損なわれないように、夏タイヤよりも柔軟性が高いものが使用されています。

そのため、地面との接地面積が増えて、タイヤの摩耗が早くなります。

夏タイヤをメインに使用して、以下のタイミングでスタッドレスタイヤに切り替えれば、タイヤの交換頻度を抑えられるでしょう。

・11月〜4月の間(積雪の可能性が高い)

スタッドレスタイヤと夏タイヤの詳細な使い分けについて知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

夏タイヤを限界まで使うのは危険

前章ではタイヤの寿命を伸ばす方法を紹介しましたが、異変を感じた場合はすぐに交換しましょう。

タイヤを限界まで使うと、以下のようなリスクが考えられます。

・ブレーキが効きにくくなり、人や物に衝突する

・タイヤが劣化して走行中にバースト(破裂)する

交換の手間を惜しんでタイヤを使い続けると、大きな代償を支払わなければならない可能性もあります。

したがって、「そろそろ寿命かもしれない」と感じた際は、迷わずタイヤ交換をするのがおすすめです。

寿命の見極めが難しい場合は、タイヤ販売店やディーラーで判断してもらうのもよいでしょう。

タイヤを交換する方法

寿命が近づいてきたタイヤを交換する方法は、以下3つの方法があります。

・タイヤを購入してお店で交換する

・お店でタイヤを購入して交換する

それぞれタイヤ交換にかかる費用や労力が異なるため、自分に合った方法を試してください。

自分で交換する

「タイヤ交換にお金をかけたくない」という方は、インターネットでタイヤを購入して自分で交換する方法がおすすめです。

工具を購入する費用はかかりますが、2回目以降はタイヤを購入するだけで交換できます。

取り付けに必要な工具や、タイヤの選び方を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

タイヤを購入してお店で交換する

「なるべく安い価格でタイヤ交換はしたいけど、取り付けはプロに任せたい」という方におすすめな交換方法です。

インターネットのタイヤ販売は、店頭に比べて安い傾向にあります。

取り付けの工賃はかかりますが、タイヤ代と労力を抑えられるのが特徴です。

タイヤワールド館ベストでは、取付工賃込みの商品もありますので、そのようなタイヤを選択するのも一つの手です。

「自分の車に合ったタイヤがわからない」という方は、以下の記事を参考に選ぶのがよいでしょう。

また、タイヤの摩耗を抑えるために、交換と同時にホイールアライメントの点検も行うのがおすすめです。

お店でタイヤを購入して交換する

店頭でタイヤを購入すれば、そのまま取り付けてもらえます。

「とにかく簡単にタイヤ交換を済ませたい」という方におすすめの交換方法です。

ただし、タイヤの品揃えは店頭よりもインターネットの方が充実している可能性があります。

タイヤワールド館ベストでは、約2,500種類以上のタイヤを販売しています。

より多くの選択肢の中からタイヤを選びたい方は、ぜひ一度サイトをご覧ください。

タイヤに異変を感じたらすぐに交換しよう

夏タイヤの寿命は、走行距離にして約3万km、製造から約4年が目安です。

しかし、タイヤの寿命は品質や管理状態によって異なるので、目視で判断するのがおすすめです。

寿命を過ぎたタイヤを使用した場合、スリップやバーストなどの交通事故に遭遇する可能性があります。そのため、少しでもタイヤに異変を感じたら、すぐに交換しましょう。

タイヤの寿命を守って、充実したカーライフを過ごしてください。

2022年6月からベストライターチームとして本格始動!

タイヤやホイール等車に関するあらゆる悩みを解消できたり、

購入する時のポイントなど

足回りを取り扱うプロとして執筆していきます!

公式InstagramやTwitterも更新しているので是非

そちらもご覧ください!