ヘッドライトの交換をするなら、どこが安いのか知りたい方も多いと思います。

そこで、今回はヘッドライト交換を依頼できる場所・必要な費用について比較しながら紹介していきます。

少しでも安く済ませるためのコツ・自分で交換する手順についても解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

読んでいただければ、ヘッドライト交換に関するお悩みごとが解決できるはずです。

- ヘッドライト交換ができるお店はどこ?

- ┗ディーラー

- ┗ガソリンスタンド

- ┗カーショップ

- ┗整備工場

- ヘッドライト交換の費用相場

- ┗バルブ交換の交換費用

- ┗ユニット交換の交換費用

- ヘッドライト交換を安く済ませる方法5選

- ┗バルブ交換の場合

- ┗ユニット交換の場合

- ヘッドライト交換は自分でできる?

- ┗バルブ交換

- ┗バルブ交換を自分で行う際の注意点

- ヘッドライト交換でよくある質問

- ┗1.ヘッドライトの種類は何がある?

- ┗2.ヘッドライトが黄ばんだら交換するべき?

- ┗3.ヘッドライトの黄ばみ・曇りによるデメリットは?

- ┗4.黄ばみ・曇ってしまったヘッドライトを綺麗にする方法は?

- ┗5.ヘッドライトの黄ばみや曇りの予防方法は?

- ┗6.ヘッドライトを交換するタイミングはいつ?

- ヘッドライトの交換もタイヤワールド館ベストにおまかせ

ヘッドライト交換ができるお店はどこ?

ヘッドライト交換ができるお店は、4種類に分かれます。それぞれメリットはあるので、特徴も含めて確認しておきましょう。

● ガソリンスタンド

● カーショップ

● 整備工場

ディーラー

ディーラーに依頼するのが最も信頼性が高い依頼先になります。

具体的なメリットは、大きく分けると2つです。

● 高度な専門知識と経験

ディーラーではメーカー純正の部品を使用するため、車両に最適な性能と安全性が確保されます。

また、作業にも保証が付くことが多く、万が一の不具合にも対応しやすいです。

さらに担当整備士はその車種に精通しており、正確な作業が期待できます。

部品の取り付けミスやトラブルのリスクを極力まで低減できるのがディーラーの大きなメリットです。

ただし、工賃は高くなるので、コストを優先する方であれば、別の選択肢をおすすめします。

ガソリンスタンド

ガソリンスタンドは全国どこにでもあるので、依頼しやすく、手軽に交換できます。

具体的なメリットは、以下です。

● 迅速なサービスを受けられる

● 利便性が高い

ディーラーよりも安価な工賃で作業を依頼できるため、少しでも費用を抑えたい方は選択肢の1つになるでしょう。

また、タイミング次第ではありますが、すぐに依頼を受けてくれるケースも多く、迅速性がある点も魅力です。

ただし、ガソリンスタンドは場所によって対応できないこともあるので、依頼できるか探すところから始める可能性もあります。

また、技量に関しては必ずしも高いとは言い切れないため、正確性に不安がある方は避けるべきですね。

カーショップ

オートバックスやイエローハットなど、カーショップは認知度も高く安心して利用できる依頼先です。

具体的なメリットは、以下です。

● 柔軟な部品選択などカスタマイズ性に優れている

● 迅速な対応と予定が組みやすい

● 個別のニーズに答えられる

ディーラーよりも工賃が安いだけでなく、数ある部品の中から適合する物を選べるため、トータルコストパフォーマンスに優れています。

また、好みのヘッドライトがあれば、純正以外でも部品をショップから選べるので、仕上がりの満足度も高いといえます。

また、整備に慣れているスタッフも多いので、迅速かつ正確な取付が期待できますね。

システムも整っており、オンラインで予約が取れてしまうなど、利便性も◎です。

実は、弊社タイヤワールド館ベストはタイヤ専門店ではありますが、ヘッドライト交換といったピット作業の依頼も可能となっております。

タイヤ交換と合わせてご依頼いただくのもおすすめです。

整備工場

整備工場は住まいから近くの場所で依頼できるため、利便性が高い依頼先です。

具体的なメリットは、以下となります。

● 熟練の整備者がいれば安心して任せられる

● 近所で利用がしやすい

整備工場であれば、地域密着型ということも多いため、相場よりも安い金額で対応してくれる可能性もあります。

必ずしも安いとはいえませんが、一度問い合わせて見る価値はあるでしょう。

また、整備工場はあらゆるメーカー・車種を扱っているケースも多く、知識が豊富な整備者が在籍していれば、あらゆるトラブルも含めて安心して任せられます。

ただし、優良な整備工場かは一目で判断は難しいので、探す手間が難点ですね。

ヘッドライト交換の費用相場

依頼先が絞れたら実際に問い合わせの流れになりますが、事前に料金相場は確認しておきましょう。

相場を理解しておけば、比較しやすくなります。

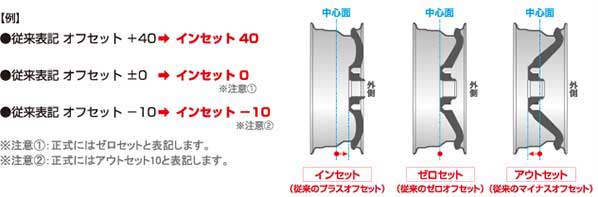

ちなみに、ヘッドライト交換には、「バルブ交換」と「ユニット交換」の2種類があります。

バルブ交換は、ヘッドライト内部の光源(電球部分)だけを取り替える方法です。

バルブだけの交換になるので、手間が少なく工賃は比較的安く済みます。

ユニット交換は、ヘッドライト全体(レンズ、バルブ、内部構造を含む)を交換する方法です。

| 交換の種類 | 内容 | 金額相場 |

|---|---|---|

| バルブ交換 | ヘッドライト内部の光源(電球部分)だけを取り替える方法 | 比較的安く済む |

| ユニット交換 | ヘッドライト全体(レンズ、バルブ、内部構造を含む)を交換する方法 | バルブ交換よりは高くなる |

バルブ交換の交換費用

バルブ交換にかかる費用は、部品代+工賃です。

部品代に関しては、ハロゲンバルブは部品代が1,000円から2,000円程度となります。

一方、HIDやLEDバルブは部品代が10,000円から30,000円と高めです。

次に、バルブ交換にかかる工賃の費用相場は、以下となります。

| 依頼先 | 費用 |

|---|---|

| ディーラー | 約4,000円〜5,000円 |

| ガソリンスタンド | 約3,000円前後 |

| カーショップ | 約1,500円〜2,000円 |

| 整備工場 | 約2,000円〜3,000円 |

工賃は場所によって、大きく変わる可能性もあるのであくまで目安となります。

費用は車種や作業の難易度によって変動するため、正確な見積もりを得るには専門店に相談することをおすすめします。

尚、ヘッドライト交換を行う理由(故障しているなど)が光源以外の場所にある時は、バルブ交換だけでは直りませんので、次のユニット交換を考える必要があります。

ユニット交換の交換費用

ユニット交換にかかる費用も、部品代+工賃です。

ヘッドライトユニット全体を交換する場合の費用相場は、以下となります。

| 依頼先 | 費用 |

|---|---|

| ディーラー | 約50,000円前後 |

| ガソリンスタンド | 約25,000円前後 |

| カーショップ | 約25,000円前後 |

| 整備工場 | 約20,000円〜25,000円前後 |

ユニット交換はヘッドライト丸ごと交換となり、部品代は高くなるため、工賃を含めて費用が高い点がデメリットです。

ただしユニット交換をすれば、光源だけでなく、レンズカバーの黄ばみや汚れもリセットされるので、今まで以上に車体の外観が綺麗に見えます。

ヘッドライト交換を安く済ませる方法5選

ヘッドライト交換は、特にユニット交換であれば、高額な費用がかかります。

少しでも安く済ませるコツを紹介します。

バルブ交換の場合

バルブ交換だけであれば、以下2つのことを実施すれば大幅に安く済ませられるので、挑戦できる方はぜひやってみてください。

ライトの種類を安いものにする

一言バルブといっても、種類が分かれます。

● HIDバルブ

● LEDバルブ

各バルブの特徴については、後ほど解説させていただきます。

種類によって価格が変わるだけでなく、同じ種類内でも製品によってピンキリです。

こだわりがなく、とにかく安く済ませたい方であれば、「ハロゲンランプ」がリーズナブルでしょう。

それぞれの相場は、以下を参考にしてください。

| バルブの種類 | 金額相場 |

|---|---|

| ハロゲンバルブ | 約1,000円〜2,000円前後 |

| HIDバルブ・LEDバルブ | 約10,000円〜30,000円前後 |

自分で交換する

バルブ交換だけであれば、自分で交換も可能な作業になります。

特にハロゲンバルブであれば、交換は比較的容易で、整備に慣れていない方でもチャレンジできるはずです。

ただし、HIDバルブ・LEDバルブは、配線作業やバラスト(安定器)の取り付けが必要な場合があり、電装知識が求められるケースもあるので、不安な方は手をつけないのをおすすめします。

後ほど、自分で交換する方法も紹介させていただきますので、参考にしてみてください。

ユニット交換の場合

ユニット交換の場合は、メーカーや業者に言われるがままになってしまうと想像以上の費用がかかります。

ぜひ、以下3つのことを実施してみてください。

中古パーツを活用する

少しでも費用を抑えたいのであれば、中古のユニットを探してみるのもおすすめです。

中古と聞いてしまうと、ボロボロ・汚れがひどいなど悪いイメージを持たれるかもしれませんが、中古ショップやオークションに目を通してみると、使用回数が少ない・コーティングされて綺麗など良い状態のユニットが意外と出てきます。

状態が良いにも関わらず、新品と比べれば驚くような価格で買える可能性もあるので、ぜひ探してみてください。

持ち込みOKの依頼先であれば、グッと費用を抑えられます。

複数の業者で見積もりを取る

面倒くさがってやらない方も多いのですが、いわゆる相見積もりを取るのもおすすめです。

複数社から取っておけば、今の金額相場(工賃)が分かるだけでなく、より安い業者を簡単に見つけられます。

特に、整備工場に依頼する際は、会社によって金額がまちまちなので、見積もりは必須といえます。

メーカーの保証や整備保証を確認する

もし、今使用しているユニットが購入してから(使用してから)、さほど時間が経っていないのであれば、メーカー保証や整備保証は必ずチェックしてください。

保証期間内の不具合であれば、無償で修理・交換対応になる可能性が高いので、大きな出費せずにユニット交換ができるかもしれません。

ヘッドライト交換は自分でできる?

ヘッドライト交換を自分で行う時の方法と注意点を解説しておきます。

結論、プロ目線でお答えすると、バルブ交換だけでしたら自分で交換してしまって良いと思いますが、ユニット交換であれば最初から業者に任せてしまうのをおすすめします。

初めてユニット交換に挑戦して、「取付中に部品が破損した」「結局取付ができなかった」と嘆く方を何度も見ていますので、無理はしないのが賢明です。

「バルブ交換だけでもやってみたい!と考えている方向けに、簡単なステップを載せておきますね。

バルブ交換

ヘッドライトのバルブ交換であれば、自分で行うことができます。

手順は以下の3ステップです。

- 古いバルブを取り外す

- 新しいバルブを取り付ける

- 点灯するか最終チェックする

ステップ1:古いバルブを取り外す

ボンネットを開け、ヘッドライトの裏側にあるコネクターを外します。

次に、防水用のゴムカバーを慎重に取り外し、バルブを固定している金具を外してから、古いバルブを取り出してください。

ステップ2:新しいバルブを取り付ける

新しいバルブを取り付ける際は、ガラス部分に触れないよう注意し、正しい位置にしっかりと固定します。

その後、取り外した順序で金具、ゴムカバー、コネクターを元に戻します。

ステップ3:点灯するか最終チェックする

作業完了後はエンジンを始動し、ヘッドライトが正常に点灯するか確認してください。

バルブ交換は車種やバルブの種類によって難易度が異なります。

作業に不安がある場合や、適切な工具がない場合は、専門店や整備工場に依頼することをおすすめします。

ヘッドライトは夜間の安全運転に欠かせない重要な部品です。

定期的な点検と適切な交換を行い、安全なドライブを心掛けましょう。

バルブ交換を自分で行う際の注意点

ヘッドライトのバルブ交換を自分で行う際には、以下の4つの点に注意することが重要です。

● 感電感電やショートを防ぐため、バッテリー端子は外す

● 手袋を着用する

● 適合するバルブか確認する

安全面に関わる部分になりますので、必ず守るようにしてくださいね。

エンジンとライトが冷えた状態で作業する

ヘッドライトのバルブは、点灯中や消灯直後は高温になるので危険です。

火傷を防ぐため、エンジンとライトを作業前にオフにしておき、十分に冷めてから作業を開始してください。

感電感電やショートを防ぐため、バッテリー端子は外す

感電やショートを防ぐため、作業前にバッテリーのマイナス端子を外すことをおすすめします。

車両の電気系統は、車体の金属部分をマイナス(アース)として利用しています。

そのため、マイナス端子が接続されたままプラス端子を外そうとすると、工具が車体の金属部分に触れることで、プラスとマイナスが直接つながり、ショートを引き起こす危険性があるでしょう。

手袋を着用する

バルブのガラス部分に手の油分が付着すると、点灯時に熱が集中し、バルブの寿命を縮めたり破損の原因となります。

滑り止め付きのゴム手袋や軍手を着用し、直接触れないようにしましょう。

適合するバルブか確認する

車種に適合し、車検基準を満たしたバルブを選ぶことが重要です。

さらに、光の色や明るさも基準に適合しているか確認してください。

稀に、基準値を下回るような製品も販売されており、確認不足で粗悪品に当たる可能性もあります。

ヘッドライト交換でよくある質問

最後に、ヘッドライト交換に関してよくある質問にお答えしていきます。

- ヘッドライトの種類は何がある?

- ヘッドライトが黄ばんだら交換するべき?

- ヘッドライトの黄ばみ・曇りによるデメリットは?

- 黄ばみ・曇ってしまったヘッドライトを綺麗にする方法は?

- ヘッドライトの黄ばみや曇りの予防方法は?

- ヘッドライトを交換するタイミングはいつ?

1.ヘッドライトの種類は何がある?

ヘッドライトには、3種類あります。

● HIDライト

● LEDライト

それぞれの特徴を理解しておき、最適な物を選ぶようにしてください。

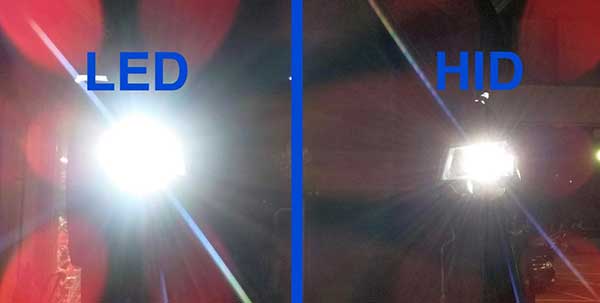

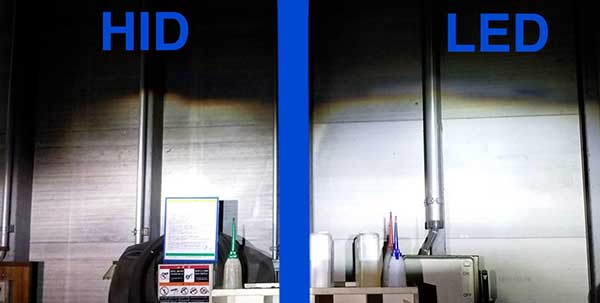

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| ハロゲンライト | ・淡い暖色系の光 ・HIDやLEDほど明るくない ・比較的安価なバルブ ・自分で交換も可能 |

| HIDライト | ・ハロゲンよりも明るい ・省電力で寿命も長い ・バラスト(安定期)が必要 ・点灯(フル輝度)までに時間がかかる |

| LEDライト | ・白〜青白色の光 ・省電力性能が優れている ・寿命が長く耐久性もある ・価格が高い |

2.ヘッドライトが黄ばんだら交換するべき?

ヘッドライトに黄ばみが発生したら、まずはクリーナー等を使って洗浄を試してみてください。

汚れ具合、クリーナーの性質にもよりますが、予想以上に黄ばみが解消されるケースも多々あります。

それでも難しい場合は、ヘッドライトの表面を研磨した後に、クリア塗装を行い、輝きを取り戻す方法がおすすめです。

ただし、自分でクリア塗装の施工もできなくはないですが、しっかりとした下地処理、塗装技術がないと失敗するケースもあるので、プロに依頼するのが良いでしょう。

新品に交換するよりも安く済むのもメリットですね。

当店でも施工できますので、参考にしてみてくださいね。

最も手早く黄ばみを解消したいのであれば、新しいヘッドライトと交換しましょう。

注意点としては、新品でも中古品(美品)でも部品代はそれなりの金額になるので、コストが大きくかかる点です。

3.ヘッドライトの黄ばみ・曇りによるデメリットは?

ヘッドライトの黄ばみや曇りが発生するといくつかのデメリットが発生します。

● 車検基準を満たさないリスク

● 見た目の劣化と車両価値の低下

まず、黄ばみによってヘッドライト表面が曇ってしまうと、光が十分に照射されない現象、光の拡散やムラの発生など視認性の低下を引き起こし、安全性に影響を及ぼします。

また、光度が落ちたことで車検基準を満たさない可能性も十分にあるため、検査を通過できないケースもあるので注意が必要です。

さらに、ヘッドライトが黄ばむと車両全体が古びた印象になり、見た目の劣化にも繋がります。

売却時も、車の第一印象が非常に重要となりますので、ヘッドライトの黄ばみは査定額に響く可能性があると覚えておきましょう。

4.黄ばみ・曇ってしまったヘッドライトを綺麗にする方法は?

ヘッドライトの黄ばみやくもりを、ご自身でDIYでメンテナンスをする方も多いですが、その場はキレイになっても、すぐにまた元通りになってしまうことがほとんどです。

というのも、市販で売っている黄ばみ取りは、劣化したハードコートや凸凹になったポリカーボネートを平らに削り取れない上に、保護する皮膜が薄く、紫外線を透過してしまう為、すぐに黄ばみやくもりが戻ってしまいます。

頻繁にクリーニングできる方であれば良いかもしれませんが、実際は忙しい日々の中で時間を作るのは難しいと思います。

プロにおまかせしてしまえば手間もなく、頻繁な手入れも必要ないので、トータル的なコスパにも優れているのでおすすめです。

そこで人気を集めているのが、当店でもサービスを提供しているKeePerの「ヘッドライト クリーン&プロテクト」となります。

こちらは、劣化してしまったハードコートを完全にて取り除き、ポリカーボネートの表面を整えることにより黄ばみ等を根本的に取り除きます。

さらに、そのままでは黄ばみが再発しやすくなる為、ガラス系コーティング剤で保護するので、耐久性も抜群です。

コーティング剤は皮膜が分厚いので、紫外線を吸収し、黄ばみやくもりを防止します。

施工費用は、全車種8,830円でクリーニングが可能で、施工時間も45分〜となっていますので、手軽にご利用いただけます。

さらに、現在はキャンペーン中でボディと同時施工で15%offの7,510円ですので、非常にお得です。

▼気になる方は当社インスタグラムにて施工動画UP中

5.ヘッドライトの黄ばみや曇りの予防方法は?

ヘッドライトの黄ばみや曇りを予防する方法として推奨したいのは、「ヘッドライト プロテクションフィルム」もしくは「コーティングによる保護」です。

「ヘッドライト プロテクションフィルム」とは、フィルムでヘッドライトを保護することで、一番効果的と言われることが多い方法です。

フィルム自体が紫外線を約93%以上カットしますので、黄ばみやくもり、ひび割れといった症状を強力に防いでくれます。

フィルムを貼るので傷、ひび割れの予防にもなります。

「コーティング保護」に関しては、ヘッドライト専用のコーティング皮膜でレンズをしっかりと守る事が出来ます。

ポリカーボネートの劣化を遅らせ、黄ばみや白ボケを防ぎます。

1年に一回の繰り返しの施工によって、効果は長く続けられるのでこちらもおすすめの方法です。

6.ヘッドライトを交換するタイミングはいつ?

ヘッドライトを交換する主なタイミングは、以下3つです。

● 黄ばみや曇りがひどくなったとき

● 不具合が発生したとき

特にヘッドライトが切れた場合、そのまま走行してしまえば「整備不良」と呼ばれる違反行為であり、罰金・違反点数の対象になりますので、即交換が必要です。

尚、ヘッドライト切れの整備不良は、普通車で7000円、違反点数1点の加算になります。(2025年2月時点)

ヘッドライトの交換もタイヤワールド館ベストにおまかせ

いかがでしたでしょうか。

最近のクルマは、電灯関係をLEDにしていることも多く、バルブも品質が向上しています。

そのため、ヘッドライトが点灯不良を起こすことも少なくなっています。

しかし、電灯関係はいつ寿命がくるかわかりません。

夜中に乗車している際、突発的にヘッドライトが点灯しなくなることもあり得るのです。

リスクを避けるためにも、ヘッドライトに異常を感じた時はすぐに交換を行いましょう。

バルブ交換ならDIYでも可能ですが、少しでも不安な場合は業者に依頼することをおすすめします。

タイヤワールド館ベストはタイヤ専門店ではありますが、ヘッドライト交換の整備も対応可能です。

熟練したプロスタッフが対応しますので、安心してお任せください。

2022年6月からベストライターチームとして本格始動!

タイヤやホイール等車に関するあらゆる悩みを解消できたり、

購入する時のポイントなど

足回りを取り扱うプロとして執筆していきます!

公式InstagramやTwitterも更新しているので是非

そちらもご覧ください!

![Genb(玄武)リフトアップシャックル [1.5インチ/2.0インチ]](https://tireworldkan.com/storeblog/wp-content/uploads/2024/12/hiace-liftup-7.jpg)