ステップワゴンにおすすめの人気ホイール20選!選び方やサイズ・注意点も紹介

ファミリーカーとして人気の高いホンダ・ステップワゴン。ホイールを変えるだけで、見た目の印象がグッと引き締まり、走行性能まで変わるなんてご存じでしょうか?

この記事では、ノーマル車高でも似合うホイールから、ドレスアップ向けの仕様まで、ステップワゴンにぴったりなホイール選びをご紹介します。

ぜひ最後までご覧ください!

- ステップワゴンの型式別ホイールサイズ早見表

- ホイール選びに必要な基礎知識(PCD・インセット・ハブ径)

- ┗PCDとは

- ┗インセットとは?カッコよく仕上がる秘訣

- ┗ハブ径とは?走行安定性を保つために

- ステップワゴンに似合うホイールメーカー6選

- ┗1.ミニバン専用設計有り!高級感を出したいならRAYS(レイズ)

- ┗2.深リム・ツライチを求めるなら WORK(ワーク)

- ┗3.ノーマル車高でドレスアップならweds(ウェッズ)

- ┗4.スポーツ性能・耐久性、品質を第一にお考えであればBBS

- ┗5.剛性・軽さ・価格ならENKEI(エンケイ)

- ┗6.純正のままでシンプル高級感とコスパ重視ならKYOHO(共豊)

- ステップワゴンのインチアップサイズと注意点

- ┗1.タイヤの外径を変えすぎない

- ┗2.インセット・幅

- ┗3.車検に通らないホイールがあるって本当?

- ステップワゴンの中古ホイールでは以下のポイントをチェック

- ┗ステップワゴンに適合するサイズであるか

- ┗商品の状態

- ステップワゴンのホイールについてよくある質問(FAQ)

- ┗1.社外ホイールって安全性は大丈夫なの?

- ┗2.ホイールとタイヤ、セットで買うべき?別々がいい?

- ┗3.ホイールのナットは純正と共通で使える?

- ステップワゴンのホイールはタイヤワールド館ベストにおまかせ

ステップワゴンの型式別ホイールサイズ早見表

ステップワゴンはグレードによって純正サイズや推奨サイズが異なることはご存知でしょうか?

それらも含めて下記サイズ表を参考にしてみてください!

| 年式 | 型式 | 純正ホイールサイズ | 推奨サイズ |

|---|---|---|---|

| 2022/5~ | RP6~8 | 1765 5/114.3 +45 | 1770 5/114.3 +38~+53 |

| 1665 5/114.3 +45 | 1665 5/114.3 +38~+53 | ||

| 2015/4~ | RP1~5 | 1760 5/114.3 +50 | 1770 5/114.3 +53~+55 |

| 1660 5/114.3 +50 | 1665 5/114.3 +52~+53 | ||

| 2009/10~ | RK | 1760 5/114.3 +50 | 1770 5/114.3 +53~+55 |

| 1660 5/114.3 +50 | 1665 5/114.3 +52~+53 | ||

| 1560 5/114.3 +50 | 1560 5/114.3 +52~+53 | ||

| 2005/5~ | RG | 1660 5/114.3 +50 | 1665 5/114.3 +52~+53 |

| 1560 5/114.3 +50 | 1560 5/114.3 +52~+53 | ||

| 2001/4~ | RF3~8 | 1660 5/114.3 +50 | 1665 5/114.3 +52~+53 |

| 1555 5/114.3 +50 | 1560 5/114.3 +52~+53 |

ホイール選びに必要な基礎知識(PCD・インセット・ハブ径)

ホイールの「見た目」も大事ですが、それ以上に大事なのが適合性=安全性です。

ホイールの基礎知識「PCD・インセット・ハブ径」を正しく理解して、ステップワゴンに合うホイール選びましょう!

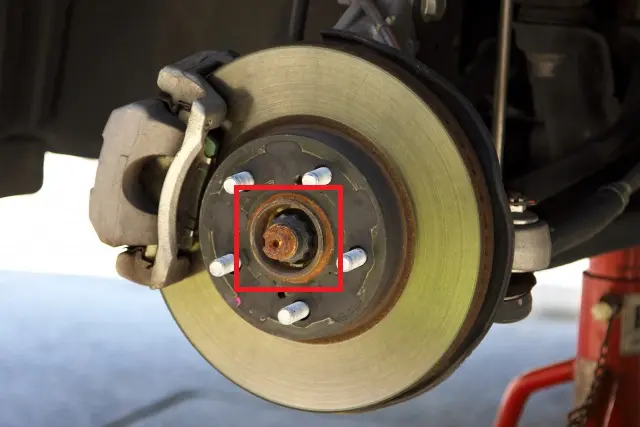

PCDとは

PCDとは、「Pitch Circle Diameter(ピッチ円直径)」の略です。

これは、ホイールを止めている「ボルト穴の位置関係」を示します。

ステップワゴンのPCDは:114.3mm/5穴(5H)です。「PCD100」などの間違ったPCDのホイールはステップワゴンには絶対に装着できません。

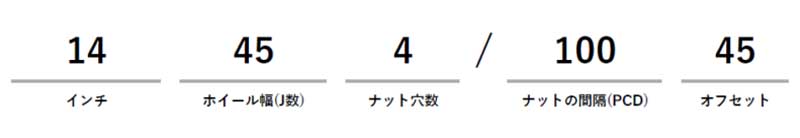

インセットとは?カッコよく仕上がる秘訣

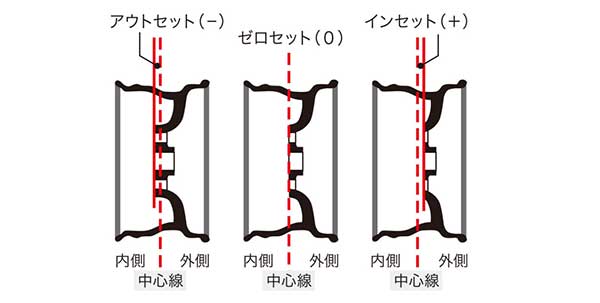

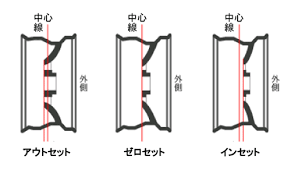

インセット(オフセット)とは、ツライチ(※)などにもかかわる重要な数値です!インセットとは、ホイールの中心と取り付け面の距離のことをいいます。

ざっくり言うと、「ホイールが車体の内側に寄っているか、外に出ているか」を表します。

※ツライチ…車のフェンダー面とホイールの面が完全に一致する、もしくはほぼ同じ位置にある状態のことを言います!

ステップワゴンで例えると、+50〜+55 が通常推奨されるインセットだとすると、これより小さい数値、+45などは外に張り出します。ただし、出しすぎるとフェンダー干渉・車体よりはみ出ることにより車検NGの可能性があります。反対に、内側へ引っ込みすぎるとブレーキへ干渉の恐れがあり、見た目もあまり好まれるものではありません。

ハブ径とは?走行安定性を保つために

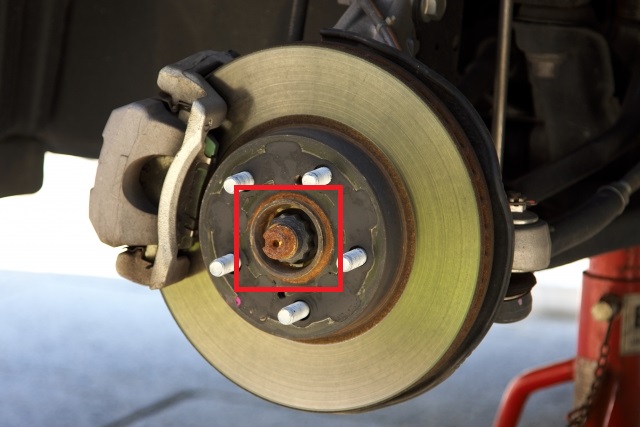

ハブ径とは、ホイールの中央にある“穴の大きさ”のことです。

純正ホイールは車種専用に設計されているためハブ径がジャストサイズです。

しかし社外ホイールは車種専用に設計されているわけではなく、様々な車種に合うよう作られていることが多いのでハブ径が大きめに設計されています。

そのため社外ホイールを装着した際、車体側のハブにぴったり合っていないことで、ガタつきや振動の原因になります。

そんなときに社外ホイールを付ける場合はホイールと車体のハブの隙間をぴったり埋めてくれるパーツ、「ハブリング(スペーサー)」を装着することをおすすめしています。

「絶対に必要なのか?」という疑問に対して必ず入れた方がいいというわけではありませんが「入れたほうが圧倒的に安全で快適」です。

ステップワゴンに似合うホイールメーカー6選

ここからは、ステップワゴンにピッタリのホイールメーカーを6つ、それぞれのおすすめブランドと合わせてご紹介してきます!

ミニバン専用設計有り!高級感を出したいならRAYS(レイズ)

ミニバン専用設計もあり、高級感を出したいならレイズがおすすめです。

● HOMURA(ホムラ)2×7FT

● VOLK RACING TE37SAGA S-PLUS

高級感と大径感【RAYS HOMURA(ホムラ)2×5RA】

HOMURA 2×5RAは、力強さと美しさを両立させたプレミアムクロススポークホイールです。

外周に視線を集める深リム設計と、大きく開いた2×5スポークが迫力ある立体感を演出してくれ、頑丈さも身構えながら華やかな新しいスタイルに仕上がります。

スタイリッシュで都会的【RAYS HOMURA(ホムラ)2×7FT】

HOMURA(ホムラ)2×7FTは、大胆なラグジュアリーデザインです。「より大きく、より長く」をテーマに設計されたHOMURA 2X7FTは、大型化するプレミアムカーに対応するため、伸びやかなデザインを表現する新形状フラットテーパー断面を採用。

エレガントで迫力ある見た目が特徴です。

軽量&高剛性【RAYS VOLK RACING TE37SAGA S-PLUS】

1996年に誕生したVOLK RACING TE37は、時代と共に進化を重ねてきた軽量高剛性ホイールの代表格です。スポーツ走行やハードなカスタムに対応するため、2016年には完全新設計の「TE37 SAGA」が登場。その後も車の性能向上に合わせ、安全性と強度をさらに高めた「TE37 SAGA S-plus」へと進化しました。

軽量・剛性などの性能重視のユーザーへおすすめのホイールです。

深リム・ツライチを求めるなら WORK(ワーク)

深リムやツライチなどのカスタムをしたい方には、WORK(ワーク)がおすすめです。ワークからは以下の3つをご紹介します。

● LANVEC LDZ

● SCHWERT SG1

軽量かつ剛性高【WORK Seeker CX】

Seeker CXは、クロスする繊細なメッシュデザインが美しいディスク面を生み出します。クラシックな雰囲気を現代的に昇華させた、精密で上質感あふれる革新的なメッシュスタイルです。

デザイン性と存在感を両立したホイールです。

ラグジュアリーかつスポーティ【WORK LANVEC LDZ】

LANVEC LDZは、WORKの誇るセミオーダーにより、インセットやリム深さを細かく設定可能な為、フェンダーギリギリまで攻めたい方に理想的なモデル。

重厚感のある大口径のディッシュデザインが最大の特徴。他と被らない“高級感×迫力あるスタイル”に仕上げたい特にスタイリッシュで高級感ある外観を目指すステップワゴン乗りにぴったりのモデルです。

スポーティかつ個性的【WORK SCHWERT SG1】

SCHWERT SG1は、Y字スポークを基調にしたシャープなシルエットで、軽快感と高級感を漂わせます。スポーティさとエレガンスを絶妙に両立したデザインで2ピースの特徴であるミリ単位の面合わせが可能です。

大人っぽい高級感ある足元で愛車を上品に引き締めたいステップワゴンユーザーにおすすめです。

ノーマル車高でドレスアップならweds(ウェッズ)

ノーマル車高ももちろん、車高カスタムも検討している方にはウェッズをご紹介します。

● wedsSport SA-75R(ノーマル車高)

● NOVARIS ASSETE M1(ノーマル車高)

● マーベリック 1705S(ノーマル車高では不可)

● クレンツェ Bazreia ID(ノーマル車高では不可)

ノーマル車高で上品【weds LEONIS JG】

LEONIS JGは、純正車高のままで上品にカスタムしたい、派手すぎず、さりげない高級感を求めるユーザーへおすすめです。レオニス特有のカラーのこだわりにより、光の当たり具合で表情が変わります。

光沢感と深みがあり、ラグジュアリーな印象を与えます。

スポーティな走りと見た目【weds wedsSport SA-75R】

WedsSport SA-75Rは、シンプルな7本スポークで、立体的かつスポーティな印象。AMF(アドバンスド・メタル・フォーミング)により、軽さと剛性を両立。軽量化によって燃費やハンドリング性能の向上も期待できます。

自然なスポーティカスタムをしたい方、走行性能も重視したいステップワゴンユーザーへおすすめです。

個性派かつ高級感【weds NOVARIS ASSETE M1】

NOVARIS ASSETE M1は、シャープに分かれた10本ツインスポークで、繊細かつラグジュアリーな印象が人気です。センターに向かって落ち込む立体的なディッシュ形状が、足元に迫力と重厚感を演出します。

シンプルなデザインですが見た目の安っぽさがなく洗練された見た目が高級感を漂させます。

ノーマル車高では装着不可ですがドレスアップに人気のモデルもご紹介します!

ドレスアップに人気【weds MAVERICK(マーベリック)1705S】

マーベリック1705Sは、高級感を備えた2ピースホイール。2本に枝分かれする5スポークスタイルは、シンプルながら力強さと上品さを両立。更に太めのスポークで足元に重厚感と安定感を演出。2ピースホイールシリーズなので、インセットやリム幅のオーダーが可能なので「ツライチ」や「深リム仕様」など、好みに合わせたセミオーダー感覚のセッティングができるのも大きな魅力です。

他車と差をつけたいが、上品な印象をキープしたいというユーザーへおすすめ。

ドレスアップに人気【weds Kranze(クレンツェ)Bazreia ID】

クレンツェBazreia IDは、圧倒的な存在感とデザイン性を誇るプレミアム3ピースホイールです。華やかなひねり×ディッシュデザインは、静止状態でも躍動感があり、車の印象を一段と引き締めます。

見る角度で表情が変化し、高級感が際立ちます。インナーリム/アウターリム/ディスクを分けて構成する3ピース構造で、リム深度の自由度が非常に高く、理想のスタイルを実現したい上質なラグジュアリースタイルを追求するなら、おすすめのホイールです。

スポーツ性能・耐久性、品質を第一にお考えであればBBS

高級ホイールとしての印象も強いBBS。スポーツ性能、耐久性、品質を第一にお考えのお客様におすすめです。

● BBS RG-R

● BBS RI-A

長年の信頼と高級感【BBS LM】

LMは、BBSを象徴するフラッグシップモデル。「高級感・重厚感・存在感」を出したい方に特におすすめです。

軽量&高剛性でありながら、深リム・立体感のある造形で強烈な存在感をかもしだします。

軽量・スポーティー【BBS RG-R】

RG-Rは、スポーティさと高級感を兼ね備えた鍛造1ピースホイール。BBS独自の鍛造製法により、軽量かつ高剛性。軽量化によって、ステップワゴンのようなミニバンでもバネ下重量を抑え、走行性能が向上。

美しいY字スポーク(クロススポーク)が特徴で、スポーティかつクラシカルな雰囲気を持ち、高級感と足元の存在感、機能的な部分では強度を両立します。

性能重視レーシング志向【BBS RI-A】

RI-Aは、超軽量・超高剛性。F1直系の技術で鍛造されたアルミ素材を使用。軽量化により「ハンドリング・燃費・加速・制動」すべてが向上。5本のツインスポークで、スポークの根本まで精密に軽量化加工されており、走行性能と見た目のバランスが絶妙。

無駄を削ぎ落としたシャープなデザインが足元を引き締めます。

剛性・軽さ・価格ならENKEI(エンケイ)

剛性・軽さ・価格の定評があるエンケイからは、以下の3つをご紹介します。

● PerformanceLine PF07

● PerformanceLine PF05

軽さと剛性【ENKEI Racing RPF1】

ENKEIのRacing RPF1は、走りの性能とスタイリッシュなデザインを兼ね備えたスポーツホイールの定番モデルです。鍛造風の独特なスポーク形状を持ちながら、鋳造製法によりコストを抑え、軽さと強度を両立。モータースポーツで培った技術を反映し、高いブレーキ冷却性能や耐久性も備えています。

高速走行やスポーツドライビングに適しており、見た目と性能のどちらも妥協したくない方におすすめです。

強度とデザイン両立【ENKEI PerformanceLine PF07】

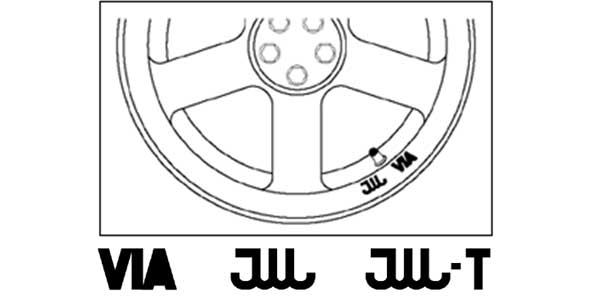

PerformanceLine PF07は、力強くシンプルな7本スポークデザインが特徴のスポーツホイールです。ENKEI独自の「MATプロセス製法」により、鍛造並みの強度と優れた軽量性を両立。高剛性な設計でミニバンの重量にも対応し、安定した走行性能を実現します。さらに、日本の厳しい安全基準(JWL・VIA)をクリアしており、耐久性や信頼性も抜群。

見た目と性能をバランスよく両立したモデルです。

重量感があり新型に人気【ENKEI PerformanceLine PF05】

PerformanceLine PF05は、軽量かつ高剛性な設計で、走行性能とスタイリッシュさを兼ね備えたモデルです。5本スポークデザインがスポーティな印象を演出し、強度と耐久性も確保。冷却性を考慮した設計で熱ダレに強く、街乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。

コストパフォーマンスに優れ、純正からのインチアップにも最適。もちろんノーマル車高・サイズでもマッチする万能なホイールです。

純正のままでシンプル高級感とコスパ重視ならKYOHO(共豊)

純正車高のまま、シンプルで高級感漂うホイールをお探しならキョウホウがおすすめです。コストパフォーマンスにも優れていますよ。

● KYOHO AME シャレン XF-55 モノブロック

● KYOHO シュタイナー FTX

シンプル&スポーティ【KYOHO SMACK +EK M-1】

SMACK +EK M-1は、国産ホイールメーカーENKEIの工場で生産されており、品質と耐久性に信頼があります。高光沢のブラックと、リムやスポークエッジのポリッシュ加工がシンプルで高級感のある印象を与えます。ENKEI製でありながら価格は比較的リーズナブル。

純正ホイールからのドレスアップを検討している方に最適です。

シャープ&高級感【KYOHO AME シャレン XF-55 モノブロック】

AME シャレン XF-55 モノブロックは、U字断面スポークにより強度と剛性を高めながら、従来モデルより約2kgの軽量化を実現。走行性能や燃費の向上にも貢献しながら、5本からなるスポークが広がり、立体感のあるデザインがミニバンやSUVにマッチ。

派手すぎず地味すぎない華やかさがおすすめの理由の一つ!

ワイルドな見た目【KYOHO シュタイナー FTX】

シュタイナーFTXは、ワンピース構造でありながら、マルチピースホイールのような立体感と高級感を演出しています。細く交差したメッシュスポークが特徴。全体の印象を大きく左右するピアスボルトは汎用品ではなく、あえて専用設計されたパーツを採用。KYOHO独自の高い開発力と技術力で、鋭く細いスポークが交差する繊細なデザインと高い強度を両立しています。

ミニバンに最適なホイールです。

ステップワゴンのインチアップサイズと注意点

インチアップの際は、純正タイヤに近い外径を選ぶことが重要です。外径が大きく異なるとスピードメーターに誤差が生じたり、車検に通らない可能性があります。

以下、純正サイズの外径を一覧にしましたので、参考にしてみてください。

| 年式/型式 | 純正タイヤサイズ | タイヤ外径(mm) |

|---|---|---|

| 2022/5~(RP6~8) | 205/60R16 or 205/55R17 | 約652~657mm |

| 2015/4~(RP1~5) | 205/60R16 or 205/55R17 | 約652~657mm |

| 2009/10~(RK系) | 205/60R16 | 約652mm |

| 2005/5~(RG系) | 205/65R15 or 205/60R16 | 約648~652mm |

| 2001/4~(RF3~8) | 195/65R15 or 205/65R15 | 約635~648mm |

インチアップの注意点は大きく以下の2つです。

1.タイヤの外径を変えすぎない

インチアップでは、ホイールサイズを大きくしてもタイヤの外径(全体の直径)は純正サイズと大きく変えないことが基本です。

外径が変わるとスピードメーターに誤差が生じるほか、車検に通らなくなるリスクがあります。さらに、車体やフェンダーへの干渉、走行性能の低下を引き起こす可能性もあるため、タイヤサイズの選定には注意が必要です。

2.インセット・幅

インチアップでは、ホイールの「インセット(オフセット)」や「幅」も重要なポイントです。

インセットが適正でないと、ホイールがボディからはみ出したり、サスペンションやブレーキに干渉したりすることがあります。

また、タイヤの幅が広すぎるとハンドルの切れ角が制限される場合もあります。見た目だけでなく、安全性や法規制にも配慮したサイズ選びが大切です。

上記2点を確認したら、デザインや燃費性能への影響、乗り心地など自身の用途に合ったものであるかの確認が必要です。

3.車検に通らないホイールがあるって本当?

ホイールによっては「車検に通らない」ケースがあります。特に社外ホイールやインチアップ・カスタムホイールを検討している方は、ポイントをしっかり確認しておかないと、せっかく買ったのに車検NG → 交換費用が倍増なんてことにもなりかねません。

購入前には「JWL/VIAの刻印があるか?」「適合サイズか?」をしっかり確認しましょう。

可能であればディーラーやタイヤ専門店などでプロの目で最終チェックしてもらうのが安心です。タイヤワールド館ベストでは車検に通らない商品は売らず、取り付けせず、をやっておりますので不安がある場合は是非ご相談下さい!

ステップワゴンの中古ホイールでは以下のポイントをチェック

大口径のホイールは高価なものも多く、中古ホイールも選択肢には入るかと思います。ステップワゴンの中古ホイールを購入する際のポイントもご紹介します。

● 商品の状態

ステップワゴンに適合するサイズであるか

ホイールは使用する車にハブ径・PCD、ナット形状の適合がなされていないとそもそも装着ができません。以下の表を参考にしてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ハブ径 | 64.0 mm |

| PCD | 114.3 |

| ナットサイズ | M12 × P1.5 |

| ナット形状 | 球面座 |

| ナット必要数 | 5穴 1台20個 |

商品の状態

リムの傷や曲がり、ヒビなど歪みや損傷がある場合せっかく購入して装着できても長く持ちません。「安さ」に飛びつくと安全性を犠牲にする可能性があります。

誰がどこでどんな車に使用していたか分かる商品を選びましょう。

信頼できる専門店などで購入するか、フリマサイトやネットで購入する場合は情報が信頼でき、きちんと明確に詳細が記載されていることを確認することが大切です。

ステップワゴンのホイールについてよくある質問(FAQ)

ステップワゴンのホイールについてよくある質問をFAQ形式でお答えしていきます。

- 社外ホイールって安全性は大丈夫なの?

- ホイールとタイヤ、セットで買うべき?別々がいい?

- ホイールのナットは純正と共通で使える?

1.社外ホイールって安全性は大丈夫なの?

社外ホイールは、きちんと選べば純正と同等のレベルの安全性があります。近年の社外ホイールは、品質・強度ともに非常に高く、安全基準をクリアした製品が多数 あります。むしろ純正より軽量で燃費向上に寄与するモデルもあるほどです。

ただし、「見た目重視」で「格安・無名ブランド」を選ぶのは要注意!

2.ホイールとタイヤ、セットで買うべき?別々がいい?

オンラインショップや店舗に寄りますが、タイヤワールド館ベストはセットでの購入がお得でおすすめです。セット価格でご提示ができるので単品購入よりお得になります。

タイヤホイール購入で迷っている方や初めての方は以下のようなメリットデメリットがあるので参考にしてみてください。

| メリット | 専門スタッフによるアドバイス | 専門スタッフがその場で欲しいホイールのサイズ確認やアドバイスをしてくれます。車種に適合した商品をラインナップし、単品とセットの差額も分かりやすく説明してくれるため、ステップワゴンに合ったホイールを選ぶことができます。 |

|---|---|---|

| 古いホイールセットの下取りサービス | 今お持ちのタイヤホイールセットが下取り可能な状態であれば売りに出せることもあるため、セット購入の金額を抑えられます。 | |

| デメリット | 合計金額が高くなる | ホイール単品で購入する場合よりもタイヤ代が含まれるため、合計金額が高くなります。 |

3.ホイールのナットは純正と共通で使える?

ステップワゴンに装着する場合、「社外ホイールに純正ナットは基本的に使えない」と考えた方が安全です。

取り付けができないわけではありませんが、ホンダ車の純正ホイールには球面座のホイールナットが使われており、社外ホイールは多くの場合テーパー座ナットが使用されます。

取り付けるホイールによってナットを選んで使用しなければ、座面の角度が一致しない為、しっかりトルクがかからず緩んでしまったり、締結力が不安定になり最悪の場合ホイールが車体から外れてしまう可能性があります。きちんと確認しましょう。

ステップワゴンのホイールはタイヤワールド館ベストにおまかせ

ステップワゴンのホイール選びは、「見た目のカッコよさ」だけでなく、適合性や安全性も考慮するのをおすすめします。

型式や年式によって細かな違いがあるため、PCD・インセット・ハブ径などの数値確認は必須です。さらに、社外ホイールや中古品を選ぶ際はサイズや状態を慎重に見極めましょう。

「車検対応」「信頼できるメーカー品」「ナットの互換性」など確認することが多数あるので不安な方や分からない場合は是非タイヤワールド館ベストへご来店くださいね。

趣味:犬・猫

モットー:自分らしく。

車・タイヤについて「こんなことも知りたい!」などあればリクエストお待ちしております。