「中古のスタッドレスは安全に使えるの?」「中古のスタッドレスを買う時にチェックすべきことは?」「中古と新品のスタッドレスを結局どっちを買うべき?」など、中古のスタッドレスに関して疑問やお悩みを抱えていませんか。

スタッドレスはサマータイヤよりも価格が高くなりやすいアイテムで、中古品でコストを抑えたいと考えている方も多いはず。とはいえ、安全面を考えると中古品のスタッドレスに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

今回はタイヤ専門店のプロスタッフが、中古スタッドレスの安全面や選び方などを包み隠さず解説していきます。

お得な買い方やおすすめのスタッドレスまで紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください!

中古のスタッドレスを使用しても大丈夫?安全面は?

車の安全面を考えた時に、最重要のパーツともいえるタイヤは中古品でも問題ないのでしょうか。ましてや、危険度が増す氷上や雪上を走行するスタッドレスとなれば、「正直不安…」と考える方も多いはず。

結論、中古でも、優良品であれば「安全に使えるスタッドレス」と言えるでしょう。

まずは、タイヤのプロである専門店が中古スタッドレスを検討する際のポイントについて解説していきます。

- ●リスクがあるため格安で購入できる

- ●状態の良いスタッドレスであれば問題なし

- ●予算があるなら新品がおすすめ

リスクがあるため格安で購入できる

中古のスタッドレスを選ぶ最大のメリットは、なんといってもコストを抑えて安く購入できる点です。

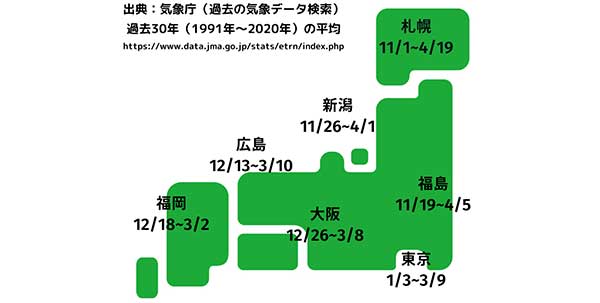

サマータイヤよりもスタッドレスのほうが高い買い物になることも多く、いざ買おうとすると価格の高さに驚きますよね。特に、寒冷地に住んでいない都会ユーザーであれば、価格上のメリットは大きいはずです。

ただし安さだけに目がくらんでしまうのは危険だといえます。

全ての中古タイヤに当てはまるとはいえませんが、性能が格段に落ちているタイヤや安全面に欠けた商品も出回っています。

つまり、中古のタイヤはリスクがある分、安く買えるというのは念頭に置いておきましょう。

状態の良いスタッドレスであれば問題なし

中古のタイヤは、カーショップやオークション、フリマショップなど多方面のルートから購入が可能です。

古いタイヤから新しいタイヤまで状態はさまざまですが、中古でも「現役で使える状態の良いスタッドレス」も存在します。

中古とはいえ、製造年式が新しい、溝が深く残っているなど使用に全く問題ない商品もあり、優良品であれば「安全に使えるスタッドレス」と言えるでしょう。

予算があるなら新品がおすすめ

予算を増やせる・長く使える物が欲しいのであれば、新品のスタッドレスタイヤをおすすめします。

購入時に気づけなかった傷みが後から発覚したといったことはよくある話であり、結局買い替えが必要になるケースもあります。タイヤに詳しくない方はこれから説明するポイントをしっかり読んでから選んでみてくださいね。

また、新品であればスタッドレスの性能をフルで発揮し、3年〜4年間は不安なく安心して使い続けられるのもメリットです。

ショップによっては、スタッドレスを新品で購入すればお得な特典が付く場合もあります。

例えば、タイヤワールド館ベストの店舗で購入いただければ、パンク保証などアフターサービスが充実しています。

プロが教える中古スタッドレスの選び方と見分け方

ここでは、中古のスタッドレスを購入したい方向けに、タイヤのプロが選び方や気をつけるべきポイントを詳しく解説していきます。

- 未使用は基本的に問題なし

- 溝の残り具合

- ゴムの効果

- ひび割れや傷

- 変形

- 製造年

ぜひ、購入時の参考にしてください。

1.未使用は基本的に問題なし

大前提として、未使用品であれば基本的には問題なく安全に使えるスタッドレスといえます。中古市場には、在庫保管されていた旧モデルが出回ることも多く、お得な価格で購入も可能です。

適正に保管されていた未使用タイヤであれば、3年経っても性能の劣化は見られないといったデータもあります。

ちなみに未使用品を購入する前は、必ず保管方法と製造年をチェックしてください。

● 保管期間はどれくらいあったのか

● 保管場所はどんな環境だったのか(日光が常に当たっていないかなど)

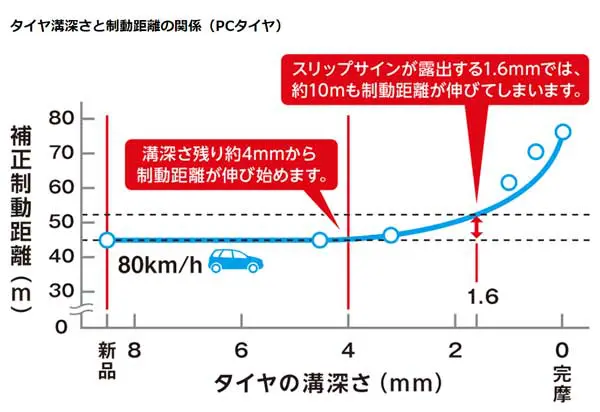

2.溝の残り具合

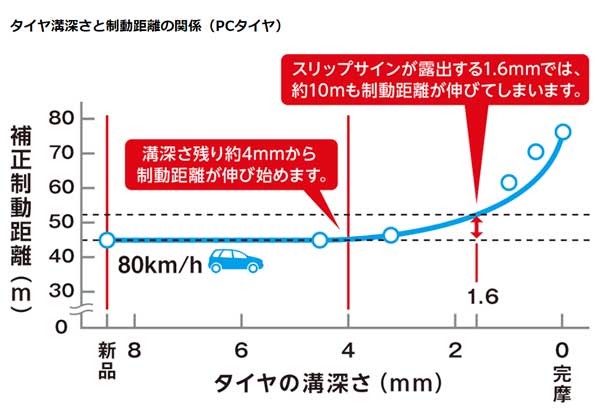

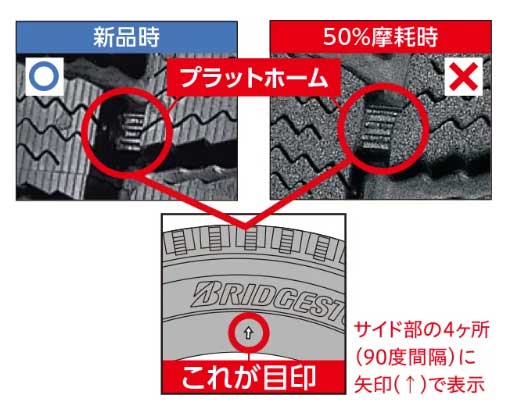

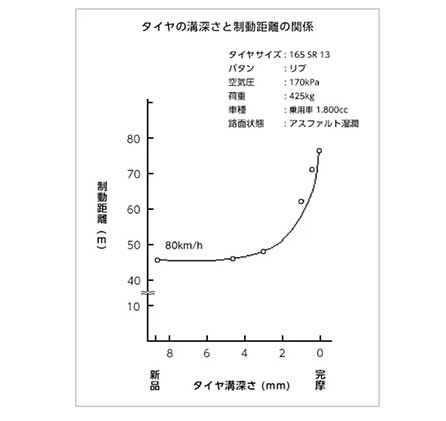

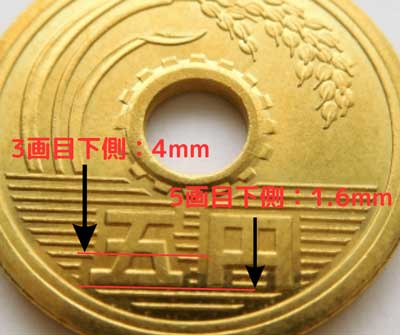

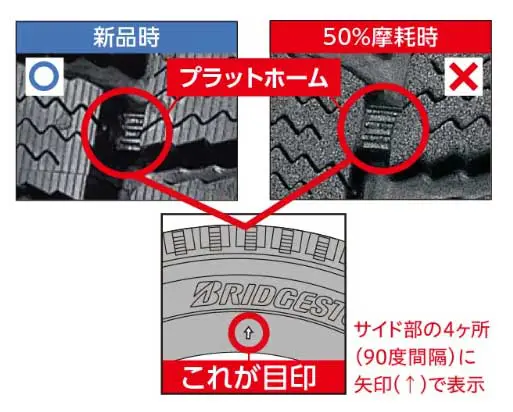

スタッドレスタイヤは、残りの溝が50%になったタイミングで交換が必要です。

したがって、最低でも60%以上溝が残っているタイヤを選ぶのが必須でしょう。

スタッドレスの場合は、「プラットフォーム」と呼ばれる溝の寿命を表示するサインで確認が可能です。

プラットフォーム自体は、突起物の形をしていて溝の中に組み込まれています。このプラットフォームと溝の距離で深さを計ることができ、距離が近いほど寿命に近い形です。

プラットフォームがある場所は、タイヤの側面に矢印で記載されていると思います。

3.ゴムの硬化

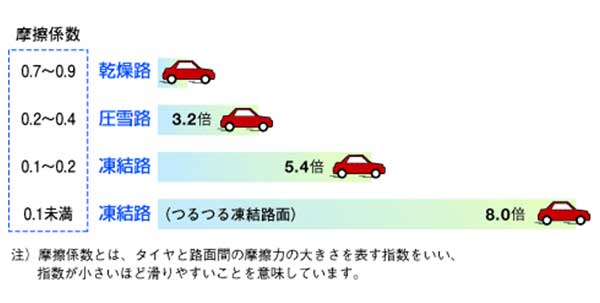

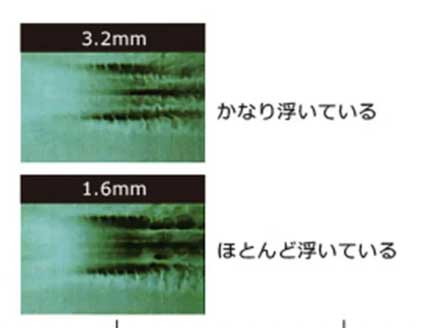

スタッドレスはゴムの柔らかさがとにかく重要です。

スタッドレスは、路面と接地するタイヤの表面に特殊な切り込み(サイプ)や溝が入っていて、それらを地面と密着させることで、効果を発揮します。

本来しなやかさのあるスタッドレスですが、劣化が進むと硬化していく特性があり、中古タイヤ購入時には硬さのチェックが必須です。

タイヤを熟知していれば、触って状態の確認も可能かもしれません。ただし、慣れていない方には微妙な判断ができないと思いますので、硬度計を使って数値を見てくれるショップを選ぶのがおすすめです。

4.ひび割れや傷

タイヤの表面にひび割れや傷が見られるスタッドレスは、安全面を優先し避けておきましょう。

ひび割れを確認する時は、トレッドやサイドをよく見て細かいひびがないかもチェックしておくのが大切です。

ネット上では、内部まで到達していないひび割れであれば使用できるといった声もあります。しかし、一般ユーザーが目視だけでひびの深さを確認するのは正直難しいため、ひびが入っているスタッドレスは避けておくのが無難です。

溝がたくさん残っているのにひび割れが多いタイヤも存在するので、入念なチェックをしてくださいね。

また、ちょっとした傷ありのタイヤにも注意が必要です。重い車体を常に支えているため、少しの傷が原因で突然「バースト」する可能性もあります。

「ちょっとしたひびや傷なら大丈夫でしょ?」と安易な判断は絶対に避けてください。

5.変形

タイヤの保管状況が悪い場合、トレッド面やタイヤ側面にへこみや出っ張りなど変形が見られるケースもあります。

タイヤはゴム素材になるため、「変形するわけがない」と考えている方も多いですが、実はゴム以外にも金属や繊維ケーブルも使用されています。したがって、保管方法が悪ければ変形してしまい、元には戻りません。

また、走行中に何か物と接触してしまい、「ピンチカット」と呼ばれるタイヤの変形を起こしている可能性もあります。

変形したタイヤで走行を続けていれば、車からの異音やハンドル操作が機能しないなどあらゆるトラブルを引き起こしかねないので、必ずチェックしておきましょう。

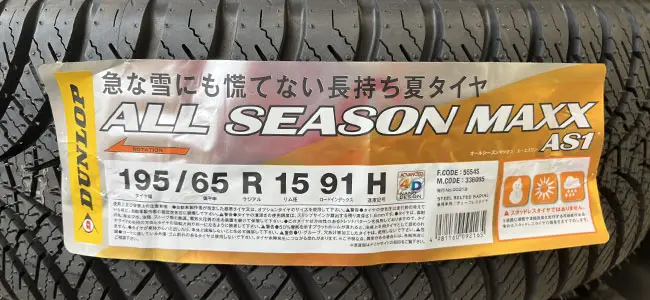

6.製造年

タイヤには推奨されている使用期限があり、スタッドレスは製造から3〜4年で交換が必要と言われています。

表示場所はタイヤ側面に書かれていて、製造番号と呼ばれる4ケタの数字で刻印されています。例えば、「3023」と書かれていれば2023年の30週目(2023年7/24〜7/30)に製造された形です。

メーカーによって表記はさまざまで、製造番号を丸で囲んでいる・アルファベットに続いて製造番号が書かれてるなど、違いがあります。分からない場合は、ネットで各メーカーの表記方法を調べればすぐに分かります。

製造年は表示場所さえ分かれば、誰でも簡単にチェックできる項目になるので確認してください。

中古スタッドレスはどこで買うのがおすすめ?

中古スタッドレスタイヤを購入する際、「どこで買うか」も重要なポイントです。中古スタッドレス購入先として候補についてメリット・デメリットをみていきましょう。

- タイヤ専門の中古ショップ

- オンライン通販サイト

- カー用品店・ガソリンスタンド・整備工場

- フリマサイト・オークションサイト

1.タイヤ専門の中古ショップ

タイヤ専門の中古ショップは、専門知識を持つスタッフがいるところが多く、「中古でどこまで使えるか」の判断が相談でき、最もおすすめです。在庫が豊富なので、サイズ・メーカー・年式の選択肢が多いこともメリットです。

一方実店舗の場合、在庫や取付サービスがあるかをなどを事前確認する必要があります。また、「状態・年式・使用歴」はそれぞれなので、納得できる説明・保証があるか確認することが大切です。

2.オンライン通販サイト

オンライン通販サイトでも中古スタッドレスを購入することができます。楽天市場のような大手ECサイトで「中古スタッドレスタイヤ」検索すると大量の商品出てきます。

中古タイヤ専門のオンラインショップも存在し、自宅に居ながら選べるので、遠方でも良品に巡り会える可能性あります。価格・年式・サイズ・メーカーなどを比較検討しやすいこともメリットです。

デメリットとしては実際の現物を直接見れないため、写真・状態説明・返品ポリシーをよく確認すること、送料・取付け手配などコストが思ったよりかかる場合があるので、そこまで考慮してタイヤ選びをすることが挙げられます。

3.カー用品店・ガソリンスタンド・整備工場

カー用品店・ガソリンスタンド・整備工場でも中古スタッドレスを取り扱っている場合があります。その場で取付け・交換できるため手間がすくないですが、在庫が少ない・中古品の扱いがあまりないことがデメリットです。

4.フリマサイト・オークションサイト

メルカリなどのフリマサイトやYahoo!オークション(ヤフオク!)オークションサイトで中古スタッドレスの購入はかなり慎重になる必要があります。

いわゆる「納車外し」「新車外し」などの比較的状態が良いものが出ていることも多く、価格も他の購入場所より安めに設定されている場合が多いです。

個人間取引の形式なので「交渉」「即決」「掘り出し物」的なチャンスがあることもメリットです。

しかしながら、商品説明や写真だけでは状態がわかりにくく、送料・発送形態が割高・複雑になりがちです。

また、出品者の知識・説明レベルが一定でないため、物理的・適合性(ホイールのインセット/ハブ径/ナット形状など)が合っていないケースもあり、他よりトラブルの可能性も高いです。

最低限、以下の項目は確認しましょう。

●残り溝の深さ・“何分山”表記・トレッドの状態

●偏摩耗・ひび割れ・サイドウォールの傷・修理痕の有無

●適合性(車種・ホイール付きならホイールのPCD/インセット/ハブ径など)

●送料・発送形態

●返品・キャンセル条件

※必要に応じて画像での確認も行いましょう

しっかりとした知識があり、必要な情報をもれなく聞き出せる方には選択肢に入る購入方法です。

中古スタッドレスを使用するときの注意点

それでは実際に中古スタッドレスを購入した際の使用するときの注意点も合わせて見ていきましょう。

- ●全輪同じ種類のスタッドレスを装着する

- ●中古のスタッドレスは慣らし運転が必須

- ●急なハンドル操作や発進には注意

全輪同じ種類のスタッドレスを装着する

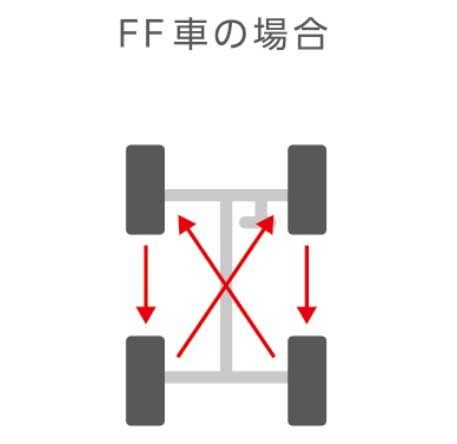

スタッドレスは全輪同じ種類のタイヤを履くことで、性能を最大限発揮します。

前後で別の種類を装着しても良い、駆動輪だけスタッドレスを履けば良いといった誤った情報も出回っていますが、何ら信ぴょう性のない情報です。

冬道を安全に走行するためにも、履き替えは四輪全て交換すると覚えておきましょう。

中古のスタッドレスは慣らし運転が必須

中古のスタッドレスで未使用品や使用回数が極端に少ないタイヤの場合は、装着後慣らし運転をしてください。

ゴムが新品に近い状態は若干しなやかに欠けてしまい、急激なアクセルやハンドル操作において性能を最大限発揮できない可能性があります。

適度なしなやかさを出すためにも、200km前後の走行距離、スピードも60km/h以下を目安に慣らし運転をしておくと安心です。

急なハンドル操作や発進には注意

スタッドレスは雪上や氷上でスリップしないためのタイヤですが、確実に滑らないという保証はありません。急なハンドル操作や発進には注意しましょう。

仮に中古でグレードの高いスタッドレスを購入したとしても、急なハンドル操作や発進に対応できず、思わぬ事故につながる可能性は十分にあります。

● エンジンブレーキを利用した停止

● アクセルの急に踏み込まない

スタッドレスだからといって過信せず、冬道はいつでも慎重に運転をしてください。

14インチは売れる?中古スタッドレスの買取相場もチェック

中古のスタッドレスを検討している方は、少しでも費用を抑えて購入したいと考えているはず。

意外と知られていない情報ですが、使っていたスタッドレスも製造年や状態によっては値がつくため、買取に出すことも可能です。

買取に出せば、想定よりも予算を増やして新品を購入するという賢い買い方も狙えます。

軽自動車・乗用車ともに買取の需要はあるので、相場をチェックしておきましょう。相場は常に変動しますが、一つの参考として各メーカーのスタッドレス買取相場を載せておきます。

| タイヤメーカー | 代表的な製品名 | 製造年 | サイズ | 買取相場価格(4本セット) |

|---|---|---|---|---|

| ダンロップ | WINTER MAXX 02 | 2016年製 | 205/55R16 | 13,000円 |

| トーヨー | OBSERVE GIZ2 | 2021年製 | 195/65R15 | 14,000円 |

| ブリヂストン | BRIZZAK VRX3 BRIZZAK VRX2 |

2021年製 | 195/65R15 | 48,400円 |

| ヨコハマ | iceGUARD 6 | 2018年製 | 175/65R15 | 23,500円 |

| グッドイヤー | ICE NAVI 7 | 2018年製 | 165/65R14 | 13,200円 |

| コンチネンタル | Viking Contact 7 | 2014年製 | 205/50R17 | 17,421円 |

| ミシュラン | X-ICE SNOW | 2019年製 | 215/50R17 | 18,000円 |

| ピレリ | ICE ZERO ASIMMETRICO | 2019年製 | 245/45R18 | 14,500円 |

タイヤワールド館ベストのアウトレットユーズド館での実際の買取事例はこちらからご覧いただけます。スタッドレスタイヤだけでなくホイール買取の事例もありますので、タイヤセットを売ろうかなぁ‥という方はぜひ参考にしてみてくださいね。

詳しい買取相場についてはこちらでも解説しています。

コスパに優れたおすすめのスタッドレス3選

最後に、コスパに優れたおすすめのスタッドレスを3つ紹介します。当店でも売れ筋商品で、コストと機能性のバランスが素晴らしい商品です。

ブリヂストン:ブリザックVRX2(ブイアールエックスツー)

スタッドレス選びで間違いないメーカーといえば、「ブリヂストン」が断然おすすめです。

その中でも、コスパ最強モデルはVRX2となります。最新モデルではなく、一世代前のモデルになるため、非常にお手頃な価格で購入ができます。

とはいえ機能性は非常に高く、アクティブ発砲ゴム2を採用し、氷上で止まる・曲がるに不安を感じさせないグリップ力です。

現在はVRX3がありますが、2020-2021ではハイグレードモデルだったので、今使用しても十分すぎる効果を発揮してれます。

ダンロップ:WINTER MAXX02(ウィンターマックスゼロツー)

性能と価格のバランスに優れたスタッドレスを販売し続けるダンロップのWINTER MAXX02もおすすめです。

液状ファルネセンゴムと呼ばれる素材を使い、年数経過による劣化をできるだけ抑える構造で、氷上性能を長く保つスタッドレスとなっています。購入してから1年、2年経っていくと性能が少しずつ低下していくタイヤもありますが、こちらの商品であれば保存状態さえしっかりしていれば、4年間程度は安心して使えるスタッドレスでしょう。

型落ちモデルにはありますが、価格も下がりお得に買える状態なのでチェックは必須です。

トーヨータイヤ:OBSERVE(オブザーブ) GIZ2

カスタム好きからも大人気のトーヨータイヤですが、機能性の高いスタッドレスも評判です。

トーヨーといえば、「鬼クルミ」と呼ばれる氷をひっかく効果を抜群に発揮する素材を配合し、氷上で滑らないタイヤを実現しています。さらに、密着ナノゲルゴムと呼ばれる素材も使用し、抜群の制動性能も発揮します。

国産で性能が高いにも関わらず、リーズナブルな価格で販売するトーヨーですので、コスパを追求したいユーザーにはぴったりです。

この記事のまとめ

本記事では、以下の内容について解説してきました。

● 中古スタッドレスの選び方や見分け方

● 中古スタッドレス装着した時の注意点

● おすすめのコスパに優れたスタッドレス

中古のスタッドレスは状態の良いタイヤを見分けられる方であれば、新品よりも費用を大幅に抑えて購入ができるため、お得に購入できます。

ただしチェックすべき項目は多く、安全面にも不安が残ってしまうため、しっかりとした信頼できる中古タイヤ店で購入することが大切です。

タイヤに詳しくなく、近くに信頼できるお店がない‥という場合は、新品で購入したスタッドレスを長く使っていくのがおすすめです。

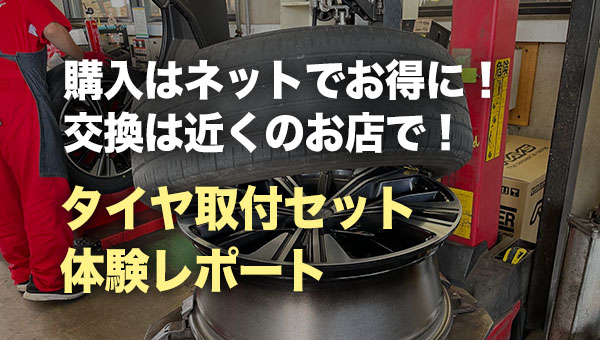

タイヤワールド館ベストで購入していただければ、豊富な品揃えからお好きなタイヤを選べるだけでなく、「Tapaho」と呼ばれるタイヤパンク保証サービスも付いてきます。

オンラインショップも展開し、ネット上で購入からタイヤの取付まで簡単に手配が可能です。扱っているメーカーも多く、全国どこからでもお好きなタイヤを購入できると人気を集めております。

気になった方は一度チェックしてくださいね。

2022年6月からベストライターチームとして本格始動!

タイヤやホイール等車に関するあらゆる悩みを解消できたり、

購入する時のポイントなど

足回りを取り扱うプロとして執筆していきます!

公式InstagramやTwitterも更新しているので是非

そちらもご覧ください!