「タイヤのローテーションは重要?」

「タイヤをローテーションする頻度やタイミングが知りたい」

タイヤのローテーションを定期的におこなうことで、タイヤの摩耗予防やタイヤを長持ちさせる効果が期待できます。

タイヤをローテーションしない場合、タイヤが偏摩耗したりタイヤの劣化が促されたりと、タイヤの寿命が短くなる原因につながるため、注意が必要です。

本記事では、車のタイヤのローテーションをするメリットやタイヤローテーションのやり方、ローテーションの適切なタイミングを解説します。

タイヤ交換のローテーション(位置交換)とは?

タイヤのローテーションとは、前後左右のタイヤを位置交換し、4本のタイヤの摩耗を均一に近づける作業です。

1本のタイヤを、長い期間使用したい方におすすめの方法です。

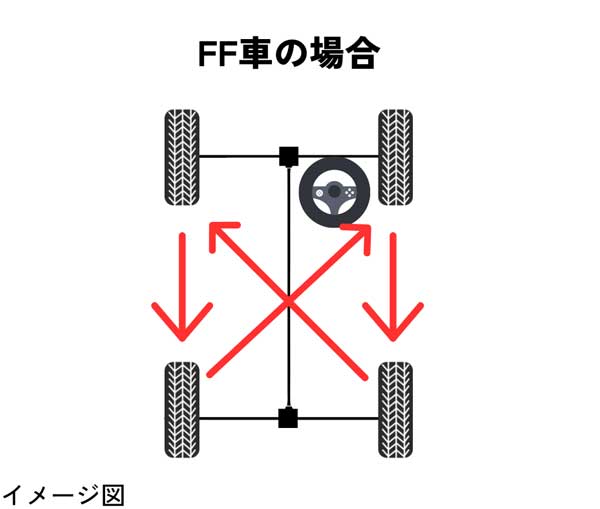

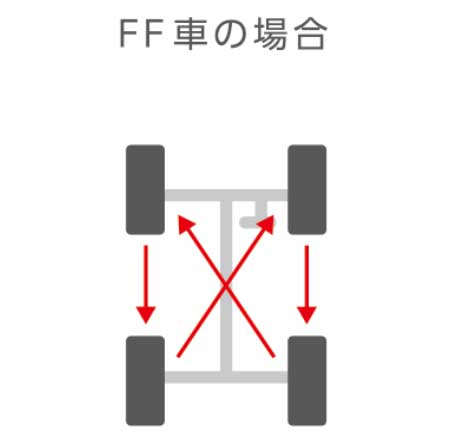

たとえば、前輪が摩耗しやすいFF車の場合、以下のようにタイヤをローテーションします。

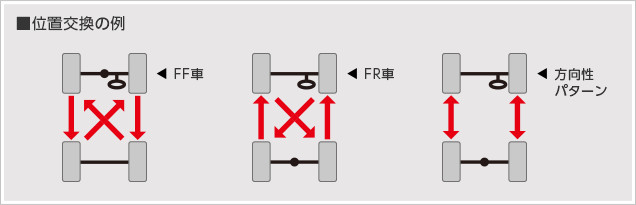

上記はFF車のタイヤローテーションですが、車種やタイヤの種類によって、タイヤのローテーション方法は異なります。

一方で、タイヤをローテーションしない場合、4本のタイヤの摩耗バランスが悪くなり偏摩耗につながるため、事故につながる可能性も高くなるため危険です。

タイヤのローテーションは、タイヤを長持ちさせるだけでなく、安全に走行するために必要な作業です。次章では、タイヤをローテーションするメリットを、具体的に紹介します。

タイヤローテーションは意味がない?

「タイヤローテーションは意味がないのでは?」という質問もよく聞かれますが、タイヤローテーションは、タイヤの寿命を延ばし、安全性を維持するために重要な作業です。

とくに、前輪駆動(FF)車では前輪の摩耗が早く進行する傾向があり、後輪駆動(FR)車では後輪の摩耗が進みやすいです。

このため、定期的なローテーションにより、タイヤの摩耗を均一にし、寿命を延ばすことができます。

タイヤローテーションのメリットをまとめましたのでご紹介していきます。

● 偏摩耗を予防できる

● 車体の振動や異音を予防できる

● タイヤが長持ちする

● タイヤにかかるコストを削減できる

偏摩耗を予防できる

タイヤをローテーションする1つ目のメリットは「偏摩耗を予防できる」です。

タイヤが偏摩耗する部分は、車種や運転操作、タイヤの空気圧などによって異なります。たとえば、タイヤの偏摩耗の種類は、以下の通りです。

| タイヤの摩耗の種類 |

摩耗の状態 |

| 片べり摩耗 |

タイヤの片側だけ摩耗する |

| 両肩べり摩耗 |

タイヤの両側が中心部と比べて早く摩耗する |

| センター摩耗 |

タイヤの中心が両側と比べて早く摩耗する |

| スポット摩耗 |

タイヤが局部的に摩耗する |

| ヒール&トゥ摩耗 |

タイヤが円周方向にのこぎりのような形状に摩耗する |

上記のような、タイヤが偏摩耗する原因は、タイヤの空気圧や運転操作、タイヤのローテーション不足などがあげられます。

偏摩耗したタイヤで走行を続ければ、タイヤのバランスの乱れや走行性能の低下に繋がります。タイヤのローテーションを実施して、タイヤの偏摩耗は未然に防ぎましょう!

車体の振動や異音を予防できる

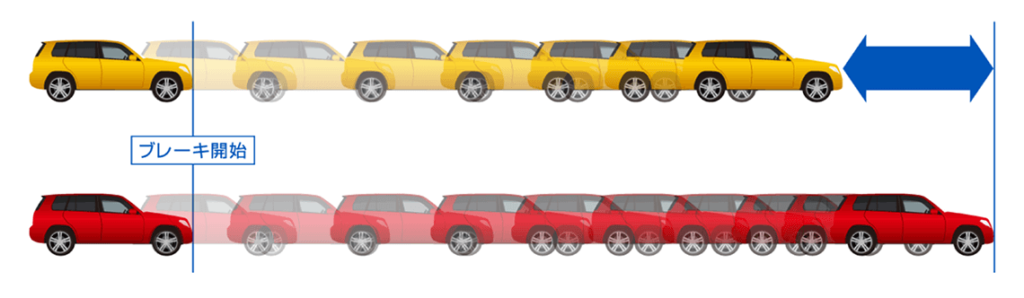

タイヤをローテーションする2つ目のメリットは「車体の振動や異音を予防できる」です。定期的にローテーションせずに走行を続けると、4本のタイヤが摩耗するバランスが崩れてきます。

タイヤの摩耗のバランスが悪いまま走行すれば、平坦な道でも不安定になり、車体に振動が発生するリスクがあります。車体の振動によりハンドル操作を誤れば、大きな事故につながる可能性も少なくありません。

また、タイヤの摩耗バランスが顕著な場合、車体の振動の他にも異音が発生し、タイヤ以外に不具合が生じる可能性もあります。

タイヤの摩耗を均一に近づけるタイヤローテーションは、安全に走行するために必要な作業です。タイヤのローテーションを実施して、車体の振動や異音を未然に防ぎ、安全に走行できる状態にしておきましょう!

タイヤが長持ちする

タイヤをローテーションする3つ目のメリットは「タイヤが長持ちする」です。4本のタイヤの摩耗を均一に近づけることで、1本のタイヤを長く使用できる効果が期待できます。

たとえば、ローテーションしないタイヤを継続的に使用すれば、以下のリスクも考えられます。

● タイヤに偏摩耗が発生する

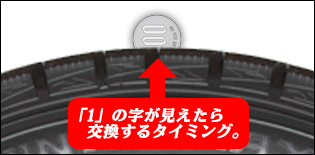

● スリップサインが早く出る

上記のタイヤは、タイヤ交換が必要な状態です。スリップサインが1カ所でも出たら、同じタイヤを継続して使用できないためタイヤ交換が必須です。

また、偏摩耗したタイヤは、パンクやバーストの原因につながり、危険な状態であるためタイヤ交換が必要になります。

「この程度の摩耗なら大丈夫」「前輪だけの摩耗だから問題ない」

上記のようにお考えの方は、安全に走行するためにも、早い段階でタイヤローテーションを実施しましょう!

タイヤにかかるコストを削減できる

タイヤをローテーションする4つ目のメリットは「タイヤにかかるコストを削減できる」です。

先述の通り、タイヤをローテーションしない場合、以下のリスクが考えられます。

● タイヤに偏摩耗が発生する

● 車体振動による足回りに不具合が発生する

● タイヤの寿命が短くなる

上記のように、タイヤや車体の状態が悪くなり、多くのコストが発生するかもしれません。

たとえば、タイヤ交換が必要になった場合、タイヤワールド館ベストで実施しているタイヤ交換費用の目安は、以下の通りです。

【17インチタイヤを当店で購入した場合】

※最新の金額は詳細ページをご確認ください

| 本数 |

タイヤ本体価格 |

工賃 |

合計金額 |

| 4本 |

38,000円 |

9,680円 |

47,680円 |

参考タイヤ:ファルケン(ZIEX ZE914F ジークス ZE914F)

約50,000円のタイヤ交換の費用に対して、タイヤ交換(タイヤローテーション)の費用は一般的に10,000円以下で依頼可能です。

タイヤのローテーションをする目安や頻度

**タイヤのローテーションをする目安や頻度/**は、走行距離やタイヤの摩耗状態など、タイヤの使用状況によって異なります。

本章では、タイヤのローテーションを検討するタイミングを紹介します。

- 走行距離が5000kmに達したとき

- タイヤが摩耗したとき

- タイヤを履き替えるとき

- 定期的点検のとき

走行距離が5,000kmに達したとき

タイヤのローテーションを検討する目安の1つ目は「走行距離が5,000kmに達したとき」です。タイヤは5,000kmで1mm摩耗するといわれているため、多くの店舗では5,000kmでローテーションすることを推奨しています。

ただし、タイヤの状態や走行距離によっては、5,000kmよりも早くなったり遅くなったりする可能性もあります。「5,000km走行したらタイヤをローテーションする」ということを意識し、タイヤの状態を定期的に確認しながら、タイヤをローテーションするタイミングを見逃さないようにしましょう!

タイヤが摩耗したとき

タイヤのローテーションを検討する目安の2つ目は「タイヤが摩耗したとき」です。

タイヤの摩耗を放置すると、4本のタイヤのバランスが崩れ、偏摩耗やスリップサイン出現の原因につながり、タイヤ交換を余儀なくされる可能性が高くなります。

偏摩耗やスリップサインが出ると、以下の危険性が考えられます。

| タイヤの状態 |

考えられる危険性

|

| 偏摩耗

| タイヤがバーストする |

| スリップサインがでる

| ハイドロプレーニング現象によるスリップ |

また、スリップサインが出た状態で走行した場合、道路交通法違反(整備不良)で違反になるため、注意が必要です。

タイヤの摩耗は定期的に確認し、タイヤの摩耗状態に応じてタイヤをローテーションしましょう!

タイヤの摩耗状態がわからない場合は、最寄りの店舗で確認してもらうことをおすすめします!

タイヤを履き替えるとき

タイヤのローテーションを検討する目安の3つ目は「タイヤを履き替えるとき」です。

走行距離が5,000kmに達していない場合、シーズン毎にタイヤの摩耗状況を確認しながら実施できるため、タイヤローテーションにおすすめのタイミングといえます。

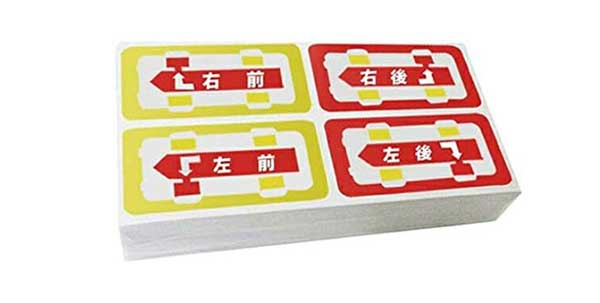

また、交換したタイヤの保管は、前後左右の位置がわかるようにしなければいけません。

理由は、タイヤの前後左右を把握しないと次回のタイヤ装着時に、4本のタイヤの摩耗状態に合った装着ができなくなるからです。

タイヤを履き替えるときは、シールやガムテープを使用して、保管するタイヤの前後左右が把握できるようにしておきましょう!

定期的点検のとき

タイヤのローテーションを検討する目安の4つ目は「定期的点検のとき」です。定期点検は、専門家が目視でタイヤの摩耗状態を確認してくれるため、おすすめのタイミングといえます。

また、定期点検でタイヤをローテーションしても、解決できない問題も発見できます。たとえば、タイヤのローテーション以外に発生する問題は、以下の通りです。

| 問題点 |

改善方法 |

| ホイールバランスが乱れている |

専用機械を使用してホイールバランスを調整 |

| アライメントが狂っている |

アライメント調整 |

上記のような、タイヤの問題も一緒に解決できるタイミングでもあるため、定期点検時のタイヤのローテーションはおすすめです。

タイヤローテーションのやり方【車種・タイヤ種別】

引用:グッドイヤー

タイヤのローテーションのやり方は、車種やタイヤの種類によって異なります。たとえば、車種による摩耗の進行状態は、以下の通りです。

| 問題点 |

改善方法 |

| ホイールバランスが乱れている |

専用機械を使用してホイールバランスを調整 |

| アライメントが狂っている |

アライメント調整 |

上記のように、車種によってタイヤの摩耗する部分が異なるため、車種やタイヤに合ったローテーションを実施する必要があります。本章では、車種とタイヤ種別に合わせた、タイヤローテーションのやり方を解説します。

● FF車の場合

● FR車・4WDの場合

● 方向性タイヤの場合

● スペアタイヤ含めた5本の場合

なお、タイヤのローテーション作業において、タイヤの脱着手順に変わりはありません。

タイヤの取り外しから取り付けまでの作業手順は以下の通りです。

- レンチを使って軽く緩める

- ジャッキアップ

- ホイールナットをすべて取り外す

- タイヤを取り外す

- タイヤを取り付ける

- ホイールナットを仮止めする

- トルクレンチで規定トルク値に締める

引用:YOKOHAMA

ぜひ参考にしてください。

FF車の場合

FF車は前輪が駆動輪と舵をとる役割であるため、リアタイヤと比較して摩耗しやすい特徴があります。FF車のタイヤローテーション方法は以下の通りです。

引用:YOKOHAMA

● 前輪は左右の位置は変更せずに後輪へ

● 後輪の右→前輪の左

● 後輪の左→前輪の右

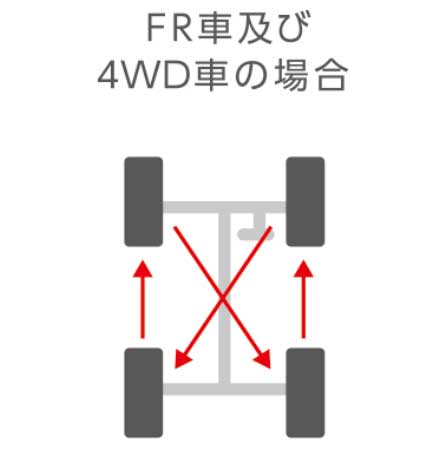

FR車・4WDの場合

FR車・4WDは後輪が駆動輪であるため、フロントタイヤと比較して後輪が摩耗しやすい特徴があります。FR車・4WDのタイヤローテーション方法は、以下の通りです。

引用:YOKOHAMA

● 前輪の右→後輪の左

● 前輪の左→後輪の右

● 後輪は左右の位置は変更せずに前輪へ

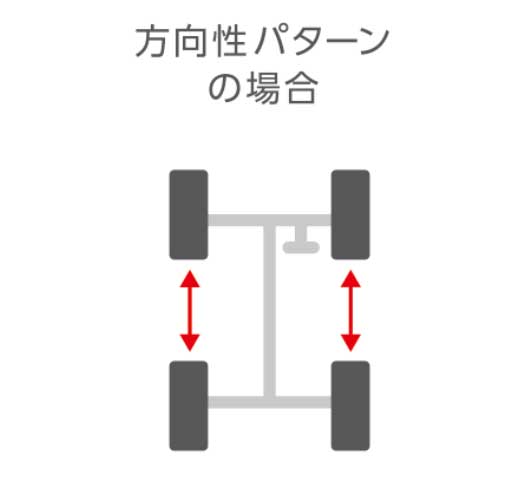

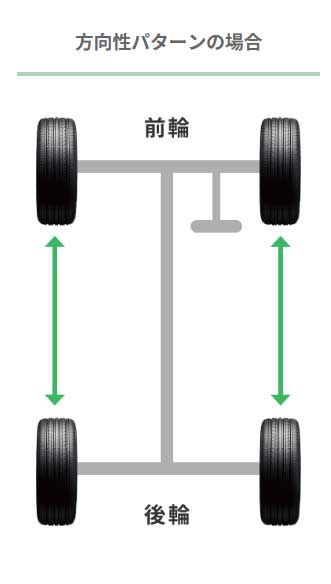

方向性タイヤの場合

タイヤの回転する方向性が決まっている方向性タイヤは、前後の入れ替えしかできません。

左右で入れ替えてしまうと、タイヤ本来の走行性能が発揮できないからです。

方向性タイヤのタイヤローテーション方法は、以下の通りです。

引用:YOKOHAMA

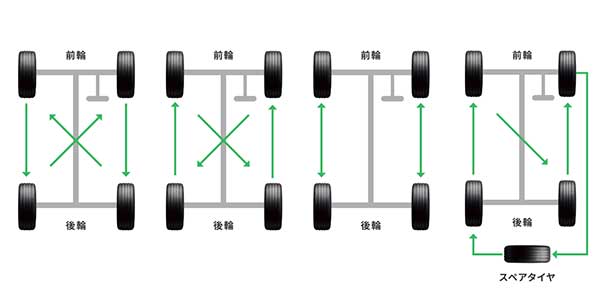

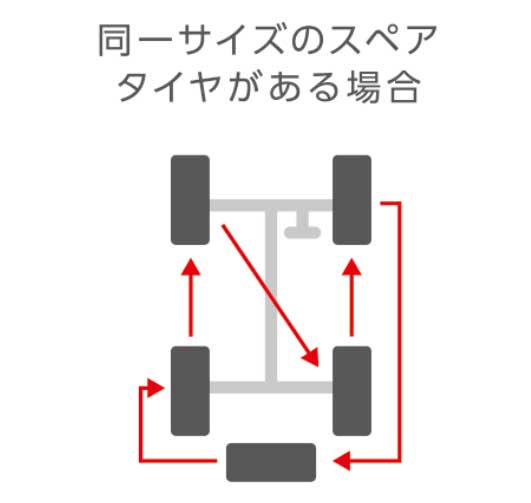

スペアタイヤを含めた5本の場合

同じサイズのスペアタイヤを含めたタイヤローテーション方法は、以下の通りです。

引用:YOKOHAMA

● 前輪左→後輪右

● 前輪右→スペアタイヤ

● 後輪右→前輪右

● 後輪左→前輪左

● スペアタイヤ→後輪左

タイヤローテーションの注意点

タイヤローテーションの注意点を把握しないと、走行に支障が出るかもしれません。本章では、タイヤをローテーションする際の注意点について解説します。

● タイヤがローテーションできない場合がある

● ローテーション後は100km走行したら増し締めチェック

● 保管するタイヤは前後左右がわかるようにする

タイヤがローテーションできない場合がある

タイヤのローテーションは、すべてのタイヤでできるわけではありません。理由は、4本のタイヤのバランスが悪くなるタイヤがあるからです。

たとえば、タイヤの回転する方向が決まっている方向性タイヤは、取り付ける位置が決まっています。

引用:グッドイヤー

上記のようなタイヤは、タイヤのローテーションを左右でするとバランスが崩れ、走行性能を発揮できなくなります。安全に走行するためにも、メーカー指定の方向でローテーションを実施しましょう。

また、前輪と後輪が異なるサイズのタイヤを使用している場合でも、タイヤのローテーションは困難です。

一般的に、タイヤローテーションは前後左右でタイヤを入れ替えるため、サイズが異なるタイヤのローテーションは走行に支障が出て危険です。

使用しているタイヤの種類や状態によっては、タイヤ交換が必要になるかもしれません。タイヤのローテーションを検討中の方は、事前に店舗に相談することをおすすめします。

ローテーション後は100km走行したら増し締めチェック

タイヤをローテーションした後は、増し締めチェックを忘れてはいけません。理由は、タイヤ交換するときにトルクレンチで締めても、走行中にホイールナットが緩む可能性があるからです。

タイヤの脱輪事故は、令和3年3月末までに925件発生していると国土交通省が発表しており、現在も後を絶ちません。

なお、タイヤ脱輪の要因は以下の通りです。

【タイヤ交換時の作業不備】

● 規定の締付トルクで締め付けられていない。

● ホイールやナット、ボルトなどの錆

● タイヤ周辺の掃除不足

【タイヤ交換後の保守管理の不備】

● 増し締めが行われていない

● 日常点検や定期点検時、ホイールやボルトの点検が不十分

● 規定の締付トルクで増し締めがされていない

● 増し締めの実施時期(距離)が遅い

参照:国土交通省

車輪の脱落事故を防ぐために、タイヤのローテーション後はトルクレンチを使って定期的に増し締めしましょう!

保管するタイヤは前後左右がわかるようにする

タイヤ交換後に保管するタイヤは、タイヤの前後左右がわかるように保管がおすすめです。理由は、次回のタイヤ交換時に、タイヤの前後左右の摩耗状態によって適切な場所に取り付けができるからです。

一般的には、店舗でタイヤを交換すると、タイヤの前後左右がわかるように以下のようなシールを貼り付けます。

引用:Amazon

タイヤの前後左右がわからないまま取り付けた場合、タイヤ4本の摩耗のバランスが悪くなり、タイヤの劣化を早める原因にもつながる可能性があります。

タイヤを長持ちさせるためにも、タイヤ交換後のタイヤの保管は、タイヤの前後左右の位置がわかるようにしておきましょう!

タイヤローテーションの費用

タイヤローテーションは自分でも作業できますが、プロにおまかせすることをおすすめします。理由は、タイヤの摩耗や劣化具合、タイヤの状態をプロのように把握できない可能性があるからです。タイヤ交換時に適切な位置にローテーションするなら、プロに任せた方が安心かもしれません。

また、タイヤローテーションにかかる費用も、自分で作業する場合と店舗に依頼した場合で異なります。本章では、タイヤローテーションを自分で実施した場合と店舗に依頼した場合にわけて紹介します。

● 自分でタイヤローテーションする場合

● 店舗に依頼した場合

自分でタイヤローテーションする場合

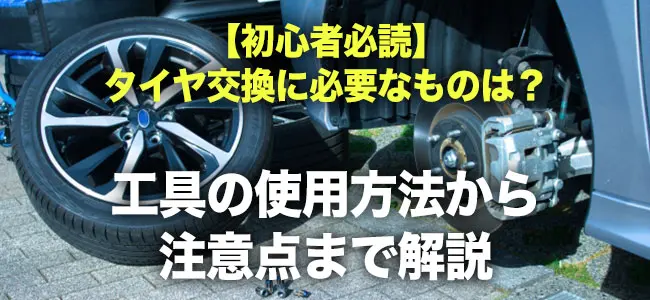

自分でタイヤローテーションをする場合は、タイヤ交換に必要な工具が必要です。先述した、タイヤ交換の作業工程に必要な工具は、以下の通りです。

| 必要な工具 |

作業内容 |

費用(目安) |

| 輪止め |

車が動かないようにする |

約1,000円 |

| ジャッキ |

車体を持ち上げる |

約7,000円 |

| ジャッキスタンド |

持ち上げた車体を支える |

約5,000円 |

| クロスレンチやL字レンチ |

ナットを締めたり緩めたりする |

約3,000円 |

| トルクレンチ |

規定のトルク値に締め付ける |

約5,000円 |

| 軍手やタオルなどの備品 |

ケガや汚れ予防 |

約1,000円 |

上記の工具があれば、タイヤをローテーションしたり、タイヤを交換したりと、自分でタイヤの脱着作業が可能です。

しかし、4本のタイヤを自分でローテーションするには、時間と労力も必要になります。

タイヤ交換作業の手間と工具にかかる費用も考慮しながら、自分でタイヤローテーションを行うか検討しましょう!

店舗に依頼した場合

店舗にタイヤローテーションを依頼する場合の一般的な相場は、2,000円〜5,000円です。タイヤローテーションの相場に価格幅がある理由は、タイヤのサイズや車種によって異なるからです。

たとえば、ガソリンスタンドの宇佐美では、以下のような作業メニューがあります。

【タイヤ1本の価格】

| メニュー |

軽・普通車 |

1BOX・SUV |

| ホイールバランス調整 |

1,100円 |

1,100円 |

| ローテーション |

600円 |

1,000円 |

| タイヤの脱着 |

600円 |

1,000円 |

参照:宇佐美

上記のように、一般的には車種やタイヤの状態に応じてメニューが決まっています。

自分でタイヤローテーションするときにかかる工具費用と比較すると、店舗に依頼した方がお得にタイヤをローテーションできるかもしれません。

タイヤ交換のローテーションは、安心できるプロに任せることをおすすめします!

タイヤ交換のローテーションと一緒にやりたい点検項目

タイヤ交換のローテーションを実施するなら、本章で紹介する点検も一緒に依頼することをおすすめします。理由は、タイヤローテーションの実施だけでは、タイヤの摩耗状態や劣化の早さを改善できない可能性があるからです。

本章では、タイヤ交換のローテーションと一緒にやりたい点検項目を紹介します。

● タイヤの空気圧点検

● ホイールバランス調整

● バルブ点検

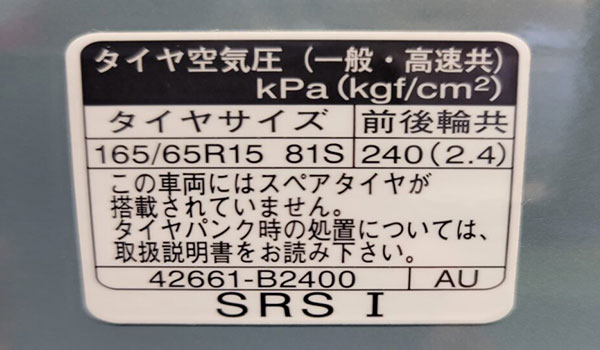

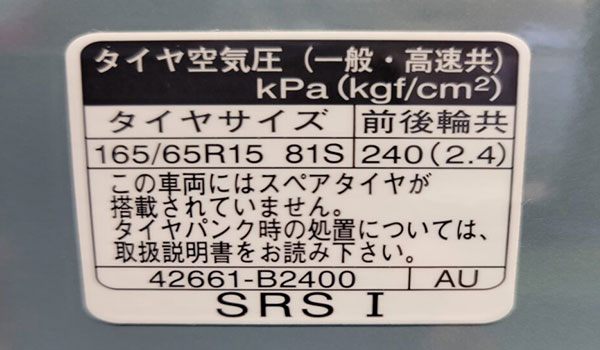

タイヤの空気圧点検

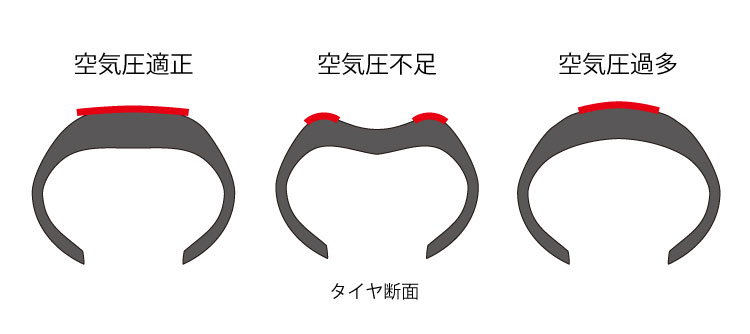

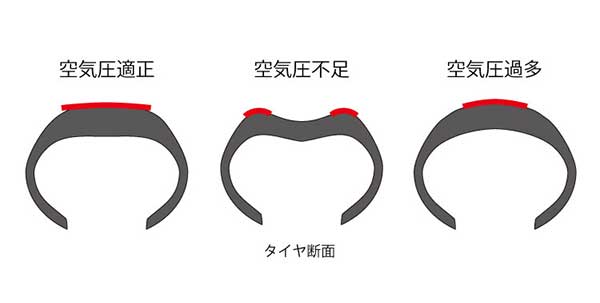

タイヤ交換のローテーションと一緒にやりたい点検項目1つ目は「タイヤ空気圧点検」です。タイヤの空気圧点検は、タイヤの偏摩耗の予防につながるためおすすめの点検です。

タイヤが空気圧過多や不足している状態に応じて、タイヤの偏摩耗の種類は異なります。タイヤの空気圧による偏摩耗は、以下の通りです。

上記のような、タイヤの偏摩耗を未然に防ぐためには、タイヤの空気圧点検は必要です。タイヤの適切な空気圧は、車のドアを開けた側面で確認できます。

タイヤの空気圧は、自分でも簡単に点検できますが、店舗でタイヤローテーションした際に

一緒に依頼することをおすすめします!

ホイールバランス点検

タイヤ交換のローテーションと一緒にやりたい点検項目2つ目は「ホイールバランス点検」です。ホイールのバランスが悪い場合は、タイヤの重心を中心にするホイールバランス調整が必要です。

タイヤローテーションを実施しても、ホイールバランスが崩れると以下のリスクが考えられます。

● まっすぐ走らない

● タイヤの摩耗が偏る

上記のような新たなリスクが発生しては、タイヤをローテーションした意味がなくなるかもしれません。タイヤのローテーションと一緒にホイールバランス点検を実施すれば、タイヤのバランスが整うため、安全に走行を継続できます!

ホイールバランス点検は、ホイールバランサーという専門の機械を使用するため、店舗に依頼することがおすすめです!

バルブ点検

タイヤ交換のローテーションと一緒にやりたい点検項目3つ目は「バルブ点検」です。

バルブは、タイヤの空気圧を適正に保つ重要な役割を担っています。バルブが劣化した状態のまま走行した場合、タイヤの空気圧が低下しやすく、偏摩耗の原因につながります。

バルブの劣化や不具合は、タイヤの摩耗につながる原因のひとつでもあるため、タイヤのローテーションに合わせて点検するのがおすすめです。

タイヤワールド館ベストでは、タイヤのバルブ交換を以下の価格で承っております!

ゴムバルブの場合

バルブ交換は1本数百円と比較的安く、タイヤの空気圧低下や偏摩耗を未然に防ぐため、タイヤのローテーション時に併せてバルブ交換しても損はないかもしれません。

タイヤのローテーションはタイヤワールド館ベストにおまかせください!

あらためて、本記事では以下の内容を解説しました。

● タイヤ交換のローテーション(位置交換)とは?

● タイヤをローテーションするメリット

● タイヤのローテーションを検討するタイミング

● タイヤローテーションのやり方【車種・タイヤ種別】

● タイヤローテーションの注意点

● タイヤローテーションの費用

● タイヤ交換のローテーションと一緒にやりたい点検項目

タイヤのローテーション(位置交換)は、タイヤを長く使うためだけでなく、安全に走行する上で重要な作業です。一方で、タイヤをローテーションしていない場合、タイヤの寿命が短く偏摩耗にもつながり、走行に支障が出るため大変危険です。

タイヤワールド館ベストでは、タイヤローテーションも実施しております。使用しているタイヤに不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください!

多賀城店

TEL: 022-366-7811

住所:宮城県多賀城市八幡1-1-5

アクセス:仙台国道45号線沿い

営業時間:10:00~19:00

趣味:お客様の車をドレスアップすること

モットー:全てのお客様から喜びの声を沢山頂けるよう接客を行うこと

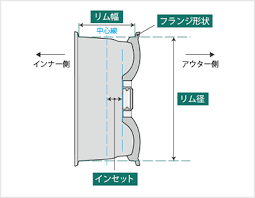

特技:タイヤ・ホイールのインチアップ・マッチング・インセット計算

20年以上のキャリアを持ち多くの顧客から絶大な信頼を得ている。

タイヤの内側と外側に数箇所あり、1箇所でも出てきたら寿命です。

タイヤの内側と外側に数箇所あり、1箇所でも出てきたら寿命です。