現在、ガソリン代がどんどん高騰しています。そんな中、少しでもガソリン代を節約したいという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、誰でも簡単にできる低燃費運転の方法をご紹介します。

低燃費運転とは、燃料を効率的に使用して、ガソリン代を節約する運転方法です。低燃費運転をすることで、ガソリン代を節約するだけでなく、CO2の排出量を減らすこともできます。

低燃費運転には、いくつかの簡単な方法があります。以下に、いくつかの例をご紹介します。

・できるだけ一定の速度で走る

・エアコンの使用時は温度を下げすぎない

・タイヤの空気圧を適切に保つ

・不要な荷物を積まない

・車を定期的にメンテナンスする

これらの方法を意識して運転することで、燃費を改善し、ガソリン代を節約することができます。

低燃費運転は、誰でも簡単にできる節約方法です。ぜひ、参考にしてみてください。

- 低燃費運転でガソリン代を節約できる?

- 低燃費運転の7つのコツ

- ┗急発進・急加速を避ける

- ┗一定の速度で走行する

- ┗不要な荷物を積まない

- ┗タイヤの空気圧を適正に保つ

- ┗エアコンの使用時は温度を下げすぎない

- ┗車の定期点検をきちんと行う

- ┗車を走らせる距離を減らす

- 低燃費運転はタイヤも長持ち

- まとめ

低燃費運転でガソリン代を節約できる?

低燃費運転でガソリン代を節約できる金額は、車種や運転方法によって異なりますが、一般的に10〜20%程度の節約が可能です。

例えば、急発進や急加速を避けるだけでも、ガソリン代を10%程度節約することができます。また、エアコンの使用を控えたり、車の空気圧を適正に保ったりするだけでも、ガソリン代を節約することができると言われています。

低燃費運転の7つのコツ

まずは、低燃費運転のコツを7つご紹介します。これらのポイントを意識することで、ガソリン代を節約し、環境にも優しく走行することができます。

- 急発進・急加速を避ける

- 一定の速度で走行する

- 不要な荷物を積まない

- タイヤの空気圧を適正に保つ

- エアコンの使用時は温度を下げすぎない

- 車の定期点検をきちんと行う

- 車を走らせる距離を減らす

詳しく説明します。

1.急発進・急加速を避ける

急発進・急加速は、燃費を悪化させる原因のひとつです。エンジンは、車を動かすために燃料を燃焼させています。燃料を燃焼させると、熱が発生します。この熱を運動エネルギーに変換することで、車は動きます。

急発進・急加速を行うと、エンジンはすぐに多くの熱を発生します。この熱を冷却するために、エンジンはより多くの燃料を消費します。また、急発進・急加速を行うと、エンジンに負担がかかり、エンジンの寿命を短くすることもあります。

そのため、燃費を良くしたい場合は、急発進・急加速を避けましょう。また、アクセルをゆるやかに踏み込んだり、ブレーキをなめらかに踏み込んだりすることで、燃費を改善することができます。

2.一定の速度で走行する

定の速度で走行することで、燃費を改善することができます。一これは、車が加速や減速を繰り返すよりも、一定の速度で走行した方が、燃料を効率的に消費できるためです。

車が加速すると、エンジンはより多くの燃料を消費します。これは、エンジンがより多くの力を発揮して、車を加速させる必要があるためです。車が減速すると、エンジンは逆に燃料を消費してしまいます。これは、エンジンがブレーキをかける際に、エネルギーを回収するために燃料を消費するためです。

そのため、車が加速や減速を繰り返すよりも、一定の速度で走行した方が、燃料を効率的に消費することができます。また、一定の速度で走行することで、車のエンジン温度を一定に保つことができます。これは、エンジン温度が一定に保たれていると、エンジンの効率が向上し、燃費が改善されます。

車の燃費を改善したい場合は、一定の速度で走行することを心がけましょう。また、アクセルをゆるやかに踏み込んだり、ブレーキをなめらかに踏み込んだりすることで、燃費を改善することができます。

3.不要な荷物を積まない

不要な荷物を積載すると、燃費が悪化します。理由はいくつかありますが、代表的なものは以下の3つです。

- 車の重量が増加

- 空気抵抗が増加

- 加速の悪化

| 車の重量が増加 | 重量が増加すると、エンジンにかかる負荷が増加し、燃費が悪化します |

| 空気抵抗が増加 | 空気抵抗が増加すると、エンジンがより多くの燃料を消費するようになります |

| 加速の悪化 | 加速が悪くなると、燃費が悪化します |

荷物を積載する際は、本当に必要なものだけを積み込むようにしましょう。

また、荷物を積む場合は、できるだけ車の中央に積み、重心を低く保つようにしましょう。

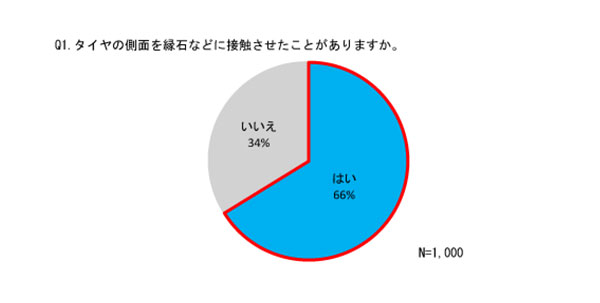

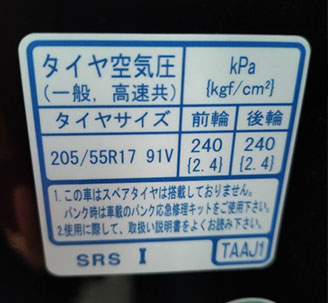

4.タイヤの空気圧を適正に保つ

タイヤの空気圧が低いと、燃費が悪化します。タイヤの空気圧は、ガソリンスタンドやカー用品店で無料で点検してもらえます。

タイヤの空気は自然に抜けていくので、定期的に点検して適正空気圧を保つ必要があります。

適正空気圧より低いと、燃費が悪化するだけでなく、ハンドルがとられたり、ハイドロプレーニング現象が起こりやすくなったりもします。また、パンクの原因となり、重大な事故につながってしまう可能性もあります。

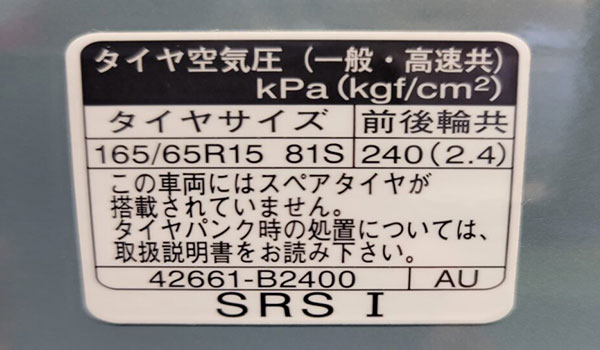

点検する際は、それぞれの車種によって定められた「指定空気圧」の数値と照らし合わせましょう。指定空気圧は車両のマニュアルや給油口の裏側、運転席のドア付近に貼られたステッカーで確認できます。

指定空気圧より低い場合は空気を補充しておきましょう。常に適正空気圧を保てば、タイヤの偏摩耗を防ぐことにもつながります。少なくとも、月に一度は空気圧の点検を心がけるようにしましょう。

タイヤの空気圧を点検する際のポイントは以下の4つです。

・必ず指定空気圧を守る

・タイヤの4本をすべて点検する

・空気圧が低い場合は、すぐに補充する

・タイヤの偏摩耗がないか確認する。

タイヤの空気圧を定期的に点検することで、燃費向上はもちろん、安全で快適なドライブをすることができます。

5.エアコンの使用時は温度を下げすぎない

エアコンの使用は、燃費を悪化させる原因のひとつです。エアコンを使用する際は、なるべく温度を下げすぎないようにしましょう。

エアコン内部では気体を圧縮して送り出すためのコンプレッサーという装置を使い、冷媒が気体になったり液体になったりを繰り返しながら循環しており、その際の熱の移動を利用してエアコンの冷たい風がつくられます。

車のエアコンは、コンプレッサーという装置を使っており、エンジンを動力として動かしています。そのため冷房使用時はエンジンに負担がかり、その分燃料も多く使うので燃費が悪化してしまいます。

暖房は燃費への影響はほとんどない

一方、車の暖房は、燃費に影響はほぼありません。

暖房の場合、エンジンのオーバーヒートを防ぐために循環させている冷却水を使用しているからです。

冷却水がエンジンから受け取った熱を利用して温風は作られています。

6.車の定期点検をきちんと行う

車の定期点検は、燃費に大きな影響を与えます。定期点検で、車のエンジンやブレーキなどの部品の状態がチェックされ、必要に応じて交換や調整が行われます。これにより、車の性能が向上し、燃費が改善されます。

定期点検では、以下のような項目がチェックされます。

・オイルフィルター

・ブレーキパッド

・ブレーキディスク

・タイヤの空気圧

・バッテリー

・ワイパーブレード

・ライト

・マフラー

・エアフィルター

・エアコンフィルター

これらの項目がすべて正常な状態であれば、車は効率的に走行し、燃費が向上します。定期点検を怠ると、これらの部品が劣化し、燃費が悪化する可能性があります。

車の定期点検は、車の寿命を延ばし、燃費を改善するために重要です。車を長く乗り続けるためには、定期点検を忘れずに受けましょう。

7.車を走らせる距離を減らす

車を走らせる距離を減らすことで、ガソリン代を節約することができます。車を必要以上に走らせないように、公共交通機関や自転車を利用するなどの工夫をしましょう。

以上のコツを守ることで、ガソリン代を節約し、環境にも優しく走行することができます。

低燃費運転はタイヤも長持ち

ガソリン代を節約するついでに、タイヤも長持ちさせて余計な出費を抑えましょう。低燃費運転に加えて、以下のことを意識するとタイヤの寿命を延ばすことができます。

・タイヤのローテーションを行う

タイヤの偏摩耗を防ぐ

タイヤの偏摩耗とは、タイヤの片側だけ、中心だけ、両端だけが摩耗している状態のことです。タイヤの偏摩耗は、タイヤ・車体のバランスが悪いことが原因で発生します。急発進や急ブレーキをすると、タイヤに負荷がかかり、偏摩耗が起こりやすくなるので、注意しましょう。

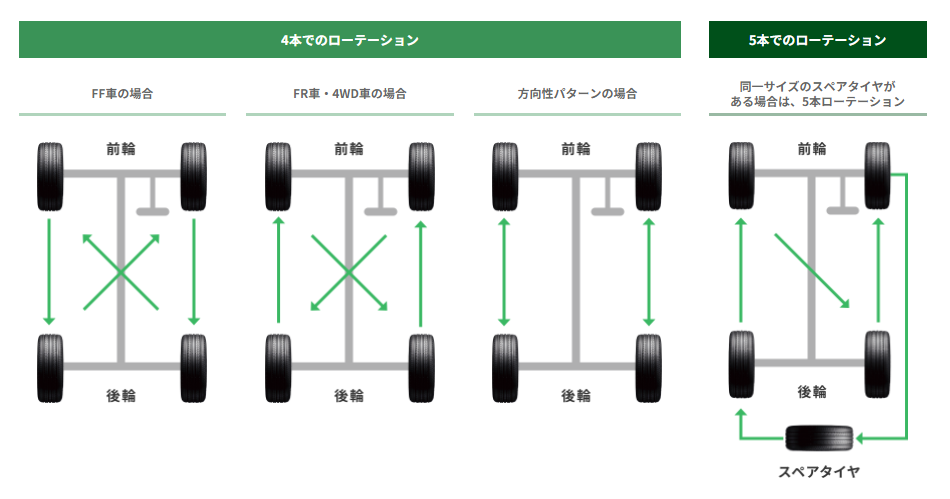

タイヤのローテーションを行う

タイヤのローテーション、タイヤの片側だけに偏りが生じるのを防ぐために、定期的にタイヤの位置を交換する作業です。タイヤのバランスが悪いと、タイヤが振動して、偏摩耗が起こりやすくなります。

タイヤのローテーションを行う頻度は、車種や走行距離によって異なりますが、一般的には6ヶ月~1年に1回程度が目安です。

基本的には以下のようにローテーションをします。

タイヤのローテーションは、自分で行うこともできますが、ディーラーやガソリンスタンドなどの専門店に依頼することもできます。自分で行う場合は、タイヤの位置を間違えないように注意しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。本記事をまとめると以下となります。

・低燃費運転をすることで、ガソリン代を節約することができます。

・低燃費運転には、いくつかの簡単な方法があります。

┗急発進・急加速を避ける

┗できるだけ一定の速度で走る

┗エアコンの使用を控える

┗タイヤの空気圧を適切に保つ

┗不要な荷物を積まない

┗車を定期的にメンテナンスする

これらの方法を意識して運転することで、燃費を改善し、ガソリン代を節約することができます。

誰でもできる方法ですので、ぜひ試してみてくださいね!

2022年6月からベストライターチームとして本格始動!

タイヤやホイール等車に関するあらゆる悩みを解消できたり、

購入する時のポイントなど

足回りを取り扱うプロとして執筆していきます!

公式InstagramやTwitterも更新しているので是非

そちらもご覧ください!