「スタッドレスタイヤのレンタルは結局高いの?安いの?」「レンタルの利用方法は?」「スタッドレスタイヤのレンタルはオートバックスでできる?安い店は?」

など、スタッドレスタイヤのレンタルに関する情報をお探しではないですか。

冬限定でしか使用しないスタッドレスタイヤですが、いざ買うとなると価格も高いため、購入に躊躇している方も多いはず。ましてやタイヤサイズが大きい車に乗っていれば、10万円を超えるケースもあります。

結論、短期間のレンタルだけであれば購入よりもお得になる可能性があります。

今回は、スタッドレスタイヤのレンタルについて、料金相場や利用する際の注意点、利用できる店舗について解説していきます。

レンタルと購入でどちらが安いのかについても解説していますので、最後までご覧ください。

※2025年は当店でのスタッドレスレンタルのサービスは実施しておりません。金額等は昨年までの実績となりますので、ご了承ください。

スタッドレスタイヤのレンタルサービスとは

スタッドレスタイヤは「購入する」の一択で考えている方は多いですが、お得なレンタルサービスも存在します。

まずは、レンタルできるショップや利用方法について見ていきます。

スタッドレスタイヤのレンタルはどのショップでできる?

スタッドレスタイヤのレンタルサービスは、タイヤ専門店やカーショップ、ガソリンスタンドなどで提供されています。

近年は少しずつ普及しているサービスではありますが、まだまだ利用できる場所は限られているのが現状です。

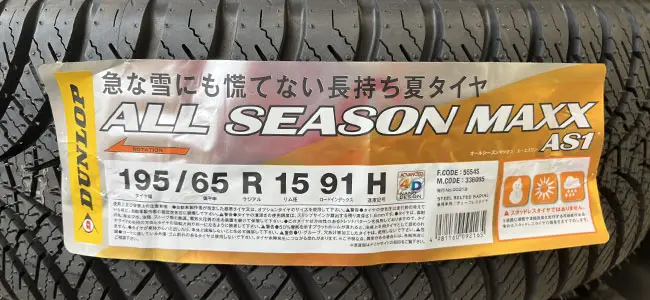

基本的にはスタッドレスタイヤのレンタルがサービス内容になりますが、タイヤだけでなくホイールもセットになっているケースが多いため、タイヤの組み替えは必要なく手軽に利用できます。

また、タイヤ交換(取り付け・取り外し)やレンタル中の夏タイヤの保管もサービス内容に組み込まれているケースも多いです。

したがって、利用する店舗に車一つでいけば、必要な作業は全て完了できますので利便性は高いサービスといえます。

レンタルできる日数はご利用の店舗によって体系が異なるので、必ず事前に確認しておくのがおすすめです。

スタッドレスタイヤのレンタルサービスを利用する手順

サービスを提供しているショップ等によって若干の流れは変わりますが、基本的には以下のような手順でサービスの利用ができます。

- 申し込み

- 当日来店&交換

- 返却日来店&交換

|

内容< |

作業 |

所要時間 |

| 1 |

申し込み |

店舗もしくは電話で予約 |

〜30分程度 |

| 2 |

当日来店

&交換 |

予約した場所(指定された場所)に来店し、レンタルタイヤへ交換 |

30分〜60分程度 |

| 3 |

返却日来店

&交換 |

レンタルタイヤを外し、履いていたタイヤへ交換 |

30分〜60分程度 |

特に難しい作業はなく、当日車だけ持参すれば交換できるため、手軽に利用できるサービスといえます。参考までに、当店のスタッドレスレンタルを利用する場合を詳しく見ていきましょう。

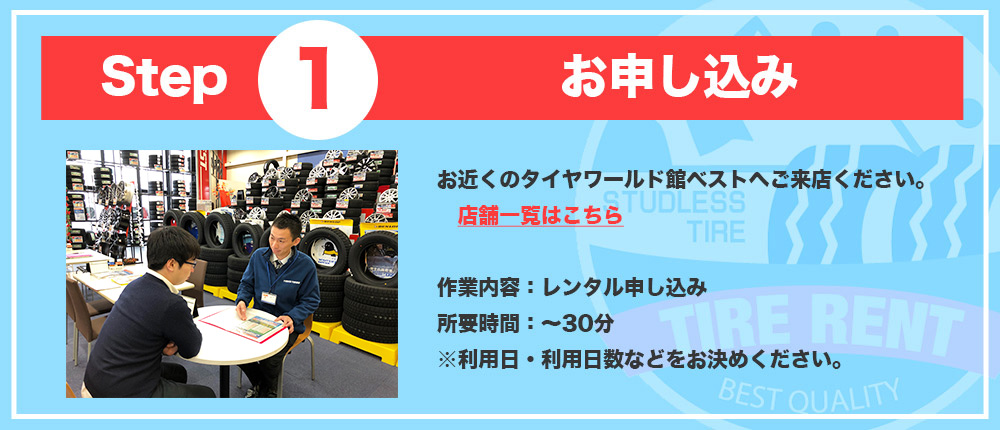

1.申し込み

お申し込みは店舗またはお電話で受け付けております。(〜30分程度)お気軽にお問い合わせください。

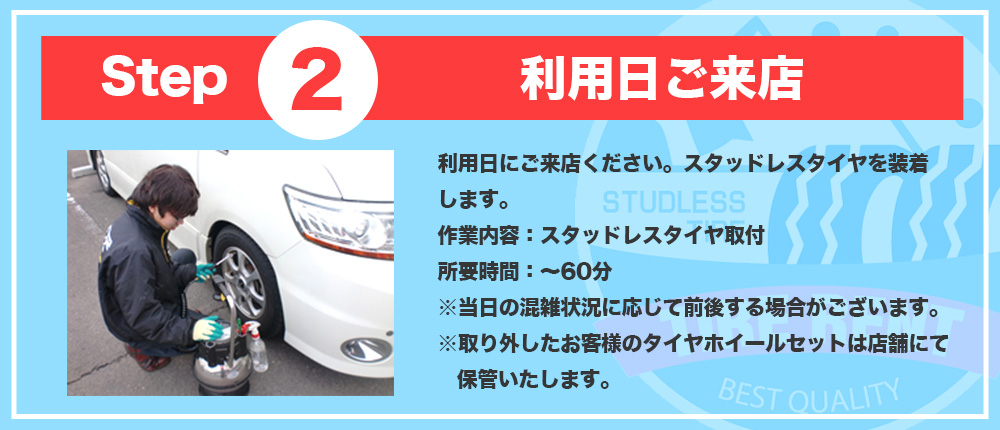

2.当日来店&交換

予約当日に予約した場所(指定された場所)にご来店ください。お車をスタッドレスタイヤへ交換し、履いていたお客様のタイヤセットは店舗でお預かりいたします。(30分〜60分程度)

3.返却日来店&交換

ご返却日にご来店ください。お車からレンタルスタッドレスを外し、お預かりしていたお客様のタイヤをお付けします。(30分〜60分程度)

スタッドレスタイヤのレンタル料金の相場は?

スタッドレスタイヤのレンタル料金は、各社で価格の幅があります。比較しやすいように、ケース別の料金相場を把握しておくと安心です。

レンタル代は年末年始など、スタッドレスタイヤの需要が高まる期間はハイシーズン料金として大幅に高くなる傾向もあります。

また、レンタルするタイヤのサイズや使用するタイヤのグレードにもよって、料金が異なります。

それでは、具体的に見ていきます。

基本的にレンタル代以外に工賃と保証金がかかる

レンタル代以外にタイヤ交換等の工賃(脱着工賃)やタイヤの保証金、タイヤ預かりの手数料などプラスでかかるケースも多くあります。

レンタル代以外に料金が必要になる可能性がある項目は次の通りです。

● 工賃

● 保証金

● 保管手数料

● 延長料金

● 出張取り付け代

● チェーン代

● バランス調整代

尚、基本料金に全て含んでいるショップもありますので、比較する際によく確認するようにしてください。

ちなみにタイヤの保証金は、利用の際に指定された金額を渡しますが、レンタルしたタイヤ返却後に返金とするケースが多いようです。

主にプラスでかかる可能性の高い項目の料金相場は以下となります。

● 工賃:2,000円〜5,000円(タイヤサイズによる)

● 保証金:5,000円〜10,000円

● 延長料金:2,000円〜5,000円(+1日)

サービスを提供している場所によって、料金体系はさまざまですので、いくつか候補をピックアップして比較するのが賢い利用方法です。

下記で紹介する料金の相場は、当店でレンタルした場合のレンタル料金のみを換算した表になります。

※2025年はスタッドレスレンタルのサービスは実施しておりません。昨年の実績となりますので、ご参考までご覧ください。

スタッドレスタイヤを一泊二日でレンタルした場合

スタッドレスタイヤを一泊二日でレンタルした場合の料金相場は以下となります。

| 期間 |

14インチ

(軽自動車) |

15インチ

(普通車) |

16インチ

(ミニバン) |

17インチ

(SUV) |

| 一泊二日 |

3,000円

〜10,000円 |

5,000円

〜15,000円 |

6,000円

〜18,000円 |

8,000円

〜20,000円 |

ちょっとしたお出かけなど一泊二日のレンタルはニーズも多く、料金は新品のスタッドレスタイヤ購入と比較すれば断然安く済むといえます。

したがって一泊二日程度のレンタルが、最もお得に利用できるケースといえるでしょう。

スタッドレスタイヤを一週間(七泊八日)レンタルした場合

スタッドレスタイヤを一週間でレンタルした場合の料金相場は以下となります。

| 期間 |

14インチ

(軽自動車) |

15インチ

(普通車) |

16インチ

(ミニバン) |

17インチ

(SUV) |

| 一週間 |

10,000円

〜20,000円 |

15,000円

〜22,000円 |

17,000円

〜25,000円 |

22,000円

〜27,000円 |

一週間利用するとなればある程度の料金にはなりますが、それでも新品のスタッドレスタイヤを4本購入するよりも安くなる可能性が高いといえます。

特にサイズが大きいスタッドレスタイヤは新品で買おうとすれば非常に高額となるので、まだまだレンタルがお得になるでしょう。

スタッドレスタイヤを1ヶ月レンタルした場合

スタッドレスタイヤを1ヶ月レンタルした場合の料金相場は以下となります。

| 期間 |

14インチ

(軽自動車) |

15インチ

(普通車) |

16インチ

(ミニバン) |

17インチ

(SUV) |

| 1ヶ月 |

20,000円

〜40,000円 |

30,000円

〜50,000円 |

40,000円

〜70,000円 |

50,000円

〜100,000円 |

1ヶ月のレンタルとなると、ある程度の料金になるため、購入よりも割高になる可能性があります。

購入とレンタルの料金を比較した上で判断が必要です。

また、料金の幅もレンタルする店舗によって差が大きいので、利用する店舗はよく吟味する必要があるでしょう。

もし、タイヤを保管する場所の問題や毎年同じ品質のスタッドレスタイヤを履きたい方には、レンタルのほうがメリットも大きいので、利用する価値は高い形です。

スタッドレスレンタルのメリットとは?

スタッドレスタイヤのレンタルには、3つの大きなメリットがあります。

- 短期間のレンタルであれば買うよりもお得

- タイヤの保管場所を考える必要がなくなる

- タイヤの状態がある程度保証されるので常に安全

料金以外の判断要素を把握するために、レンタルによるメリットを把握しておきましょう。

1.短期間のレンタルであれば買うよりもお得

レンタル料金の相場を見てわかる通り、短期間しかスタッドレスタイヤを使わないのであればレンタルするほうがお得になります。

山間部や雪国であれば、シーズンを通して常にスタッドレスタイヤの装着は必須です。しかし、都心部であれば必要になる場面は少なく、ウィンタースポーツもほとんどしない方であれば、サマータイヤよりも高いスタッドレスの購入は不必要といえます。

したがって、必要な場面が来た時のみ利用するレンタルを選んだほうがトータルコストが安くなる可能性が高いでしょう。

予約が必要になるため、利用するタイミングは逆算する必要はありますが、お出かけ等であれば決まっているスケジュールに合わせれば良いので、そこまで手間もかからないはずです。

軽自動車のような小さいサイズのスタッドレスタイヤでも、新品で購入するとなれば一般的なグレードのスタッドレスタイヤでも30,000円〜50,000円は必要になりますので、メリットは大きいでしょう。

2.タイヤの保管場所を考える必要がなくなる

スタッドレスタイヤに関して大きな悩みとなるのが保管場所の問題ですが、レンタルを利用する形であれば、シーズンオフ中のスタッドレスの保管場所が必要ありません。

一軒家で大きな敷地があればまだしも、敷地が狭い家やマンションに住んでいる方に取って、場所を大幅に占領するタイヤの保管は悩みのタネになっているはず。

18インチや20インチのタイヤの場合は、広いスペースがなければ保管は難しいとも言えるでしょう。

タイヤレンタルであれば、スタッドレスタイヤを所持する必要がなくなるので、自宅のスペースを占領せずに済みます。

3.タイヤの状態がある程度保証されるので常に安全

スタッドレスタイヤのレンタルは、新品もしくは年式が新しいタイヤが常に用意されています。タイヤの品質は常に保証されていることになるため、安全に冬道の走行が可能です。

仮にハイグレードのスタッドレスタイヤを数年前に購入していたとしても、年数が経っていくと劣化していきます。多くのタイヤメーカーが製造から3年〜4年が使用できる年数としていることもあり、年数が経つにつれ品質が低下したスタッドレスを使うことになります。

レンタルであれば、常に品質をチェックしたタイヤが用意されているので、安心して車を使用できるのもメリットの一つです。

スタッドレスレンタルの注意点

スタッドレスタイヤのレンタルは、上手に利用すればお得なサービスですが、注意すべき点が3つあります。

- レンタルする日数は余裕を持ったスケジュールにする

- 早めに予約をしておく

- 購入したほうが安いケースもある

思わぬ落とし穴になってしまう可能性もあるため、以下で詳しく解説しますので把握しておいてくださいね。

1.レンタルする日数は余裕を持ったスケジュールにする

スタッドレスタイヤをレンタルする日数は、余裕を持たせた期間にしておくと安心です。

必要な日数に合わせてぴったりに返却日時を設定してしまうと、イレギュラーが起きた時に期日を過ぎてしまい、想定よりも料金が高くなってしまう可能性があります。

特に冬は急な悪天候により、スタッドレスタイヤを履いていても道路で立ち往生してしまうケースも十分に考えられるので注意が必要です。

延長料金が高い店舗であれば、1日2,000円〜3,000円近い料金設定になっているケースもあります。

なるべく予定日数よりも+1日の余裕を持っておきましょう。

2.早めに予約をしておく

スタッドレスタイヤのレンタルは徐々に人気を集めているサービスだけに、ハイシーズンになると予約が殺到し、利用できないケースがあります。

各店舗で用意している在庫数にも限りがあり早い者勝ちになりますので、スケジュールが決まり次第予約しておくのがおすすめです。

特に、年末年始は予約が集中する時期になりますので、注意するようにしてください。

3.購入したほうが安いケースもある

レンタル料金の相場でも解説しましたが、必ずしもレンタルの利用が安くなるとは限りません。

短期のレンタル以外は、割高になってしまうと考えても良いかもしれません。

ちなみに、新品のスタッドレスタイヤはメーカーやグレードによって価格はピンキリですが、購入する場合の料金相場を参考として載せておきます。

| タイヤサイズ |

想定される車種 |

価格相場(新品・4本セットの価格) |

| 14インチ |

軽自動車 |

30,000円〜50,000円前後 |

| 15インチ |

コンパクトカー |

40,000円〜80,000円前後 |

| 16インチ |

ミニバン |

40,000円〜100,000円前後 |

スタッドレスタイヤは製造から3年〜4年は使えることを考えると、長期レンタルで同等の料金を支払うのであれば、購入してしまったほうが金銭面ではお得になります。

一方、一泊二日など短期間のレンタルと新品スタッドレスを購入した場合の料金を比較すると大きな金額差があるため、スタッドレスタイヤのレンタルは短期利用者向けにはおすすめといえます。

また、コスト重視の方には、中古タイヤという選択もあります。写真だけでは判断しにくい商品でもあるので、フリマサイトやオークションサイトではなく、専門のユーズドショップで購入することをおすすめします。

スタッドレスタイヤのレンタルに関するよくある質問

最後にスタッドレスタイヤのレンタルに関するよくある質問を3つまとめました。

- スタッドレスタイヤのレンタルはオートバックスで可能?

- スタッドレスタイヤのレンタルはタイヤ館で可能?

- スタッドレスタイヤのレンタルが安いショップはある?

1.スタッドレスタイヤのレンタルはオートバックスで可能?

スタッドレスタイヤのレンタルは、オートバックスの一部店舗で利用可能です。軽自動車〜SUVまで幅広い車種に対応できるようにタイヤサイズを用意しています。

ただし、各サイズ1台分のみ在庫用意、店頭予約必須などいくつか細かい条件があるようですので、詳しい内容はお近くのオートバックスに確認しておきましょう。

価格も要問い合わせですが、「一泊二日9,800円〜(NBOX・スペーシア等)(2023年12月情報)」の情報は確認できました。

実施している店舗の情報はこちら。

お近くのオートバックスに関する情報が見つからない方は一度、店舗に問い合わせしてください。

2.スタッドレスタイヤのレンタルはタイヤ館で可能?

スタッドレスタイヤのレンタルは、タイヤ館でも一店舗で利用は可能です。

要望の多い短期間のコースも新設され、多くの方が利用しやすいサービスとして人気があります。

レンタルスタッドレスのカタログもホームページに用意されているので、乗っている車に合うスタッドレスを探しやすいのもおすすめポイントです。

料金もレンタル代だけでなく、取付・取り外しの工賃、貸出中の保管料を含んでいるので分かりやすい体系になっています。

例えば、N-BOXやスペーシアに履ける「155/65R14」のレンタル料金は次の通りです。

● 一週間のレンタル代:22,500円

● 1ヶ月のレンタル代:35,900円

● 3ヶ月のレンタル代:49,300円

実施している店舗の情報はこちら。

お近くのタイヤ館に関する情報が見つからない方は一度、店舗に問い合わせしてください。

3.スタッドレスタイヤのレンタルが安いショップはある?

料金体系が変わりやすく、料金を他店と比較してもお得に利用できるショップは次の通りです。

タイヤ市場

車検のコバック

サービスを実施している店舗やエリアが限られているケースも多いため、お近くのタイヤショップにレンタルの対応できないか聞いてみるのがおすすめです。

賢くレンタルサービスを利用して冬を乗り切ろう

冬道を安全に走行するために必須となるのがスタッドレスタイヤです。

「たぶんノーマルで出かけても大丈夫だろう」と安易に考えた結果、思わぬ事故に繋がってしまう可能性もあります。

雪が降らない都心部の方は特に、価格の高いスタッドレスタイヤを購入することに抵抗がある方も多いと思いますので、必要なタイミングの時だけ使えるレンタルサービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

予約さえしておけば、お出かけ当日にレンタルすることも可能なので、ぜひ安心・安全で冬のカーライフを楽しんでください。

多賀城店

TEL: 022-366-7811

住所:宮城県多賀城市八幡1-1-5

アクセス:仙台国道45号線沿い

営業時間:10:00~19:00

趣味:お客様の車をドレスアップすること

モットー:全てのお客様から喜びの声を沢山頂けるよう接客を行うこと

特技:タイヤ・ホイールのインチアップ・マッチング・インセット計算

20年以上のキャリアを持ち多くの顧客から絶大な信頼を得ている。