| スイフトスポーツ |

HT81S/ZC31S/ZC32S/ZC33S |

ホイールナットのサイズや形状は車種やホイールの種類、製造年によって異なる場合があります。交換や購入の際は、必ずご自身の車両に適合するナットサイズと形状を確認するようにしてくださいね。

マツダの人気20車種のナット適合表

マツダの車の多くは、以下のホイールナットのサイズが使用されています。

ネジサイズ:M12×P1.5

二面幅(HEX):21mm

しかし、2018年5月以降の一部車種では、二面幅が21mmから17mmに変更されています。

主なマツダ車とそのホイールナットのサイズは以下の通りです。

| 車種名 |

ネジサイズ |

二面幅(HEX) |

備考 |

| デミオ |

M12×P1.5 |

21mm |

2018年5月以降のモデルは17mmの場合あり |

| アクセラ |

M12×P1.5 |

21mm |

2018年5月以降のモデルは17mmの場合あり |

| アテンザ |

M12×P1.5 |

21mm |

2018年5月以降のモデルは17mmの場合あり |

| CX-3 |

M12×P1.5 |

21mm |

2018年5月以降のモデルは17mmの場合あり |

| CX-5 |

M12×P1.5 |

21mm |

2018年5月以降のモデルは17mmの場合あり |

| CX-8 |

M12×P1.5 |

21mm |

2018年5月以降のモデルは17mmの場合あり |

| ロードスター |

M12×P1.5 |

21mm |

2018年5月以降のモデルは17mmの場合あり |

| プレマシー |

M12×P1.5 |

21mm |

|

| MPV |

M12×P1.5 |

21mm |

|

| フレア |

M12×P1.25 |

19mm |

スズキ ワゴンRのOEM車種 |

| フレアワゴン |

M12×P1.25 |

19mm |

スズキ スペーシアのOEM車種 |

| キャロル |

M12×P1.25 |

19mm |

スズキ アルトのOEM車種 |

| スクラム |

M12×P1.25 |

19mm |

スズキ エブリイのOEM車種 |

| ボンゴ |

M12×P1.5 |

21mm |

|

| ベリーサ |

M12×P1.5 |

21mm |

|

| RX-8 |

M12×P1.5 |

21mm |

|

| CX-30 |

M12×P1.5 |

21mm |

2018年5月以降のモデルは17mmの場合あり |

| MX-30 |

M12×P1.5 |

21mm |

2018年5月以降のモデルは17mmの場合あり |

| MAZDA3 |

M12×P1.5 |

21mm |

2018年5月以降のモデルは17mmの場合あり |

| MAZDA6 |

M12×P1.5 |

21mm |

2018年5月以降のモデルは17mmの場合あり |

スズキからのOEM供給を受けている軽自動車(フレア、フレアワゴン、キャロル、スクラムなど)では、ネジサイズがM12×P1.25、二面幅が19mmとなっています。

何度も繰り返しますが、ナットのサイズや形状は車種や年式、ホイールの種類によって異なる場合があります。交換や購入の際は、必ずご自身の車両に適合するナットサイズと形状を確認してくださいね。

ホイールナットとは?その基本的な役割

ホイールナットは、自動車のタイヤを車体にしっかりと固定するためのネジのことです。小さな部品ながらその役割は非常に重要で、安全な走行を支える上で欠かせない存在です。

ホイールナットの主な役割は以下の3つです。

● タイヤの固定

● 車両の安定性

● 安全性の確保

| 役割 |

内容 |

| タイヤの固定 |

ホイールナットは、ホイールと車体側のハブを強固に結びつけ、走行中の振動や衝撃からタイヤが外れるのを防ぎます。 |

| 車両の安定性 |

タイヤがしっかりと固定されることで、車両の安定性・操縦性が向上します。 |

| 安全性の確保 |

タイヤが外れてしまうと、大変危険です。ホイールナットは、安全な走行を確保するために不可欠なパーツです。 |

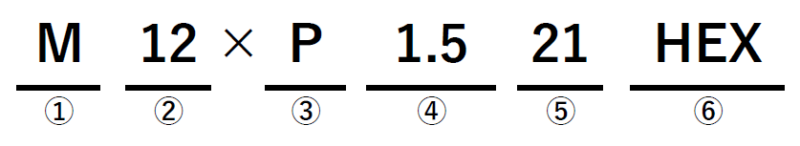

ホイールナットサイズの見方

ホイールナットのサイズを正確に把握することは、車の安全性を保つうえで非常に重要です。不適切なサイズを使用すると、走行中にナットが緩む可能性があり、大事故につながる危険性もあります。

まずはホイールナットのサイズのポイントと、正確なサイズを確認する方法をみていきましょう。

ホイールナットのサイズを構成する3つのポイント

ホイールナットのサイズを正しく理解するためには、以下の3つのポイントを抑えておけばOKです。

●ネジ径(スレッドサイズ)

●ネジピッチ

●座面形状

ネジ径(スレッドサイズ)

ネジ径は、ナットの内側にあるネジ山の直径を示します。一般的に「M12」や「M14」のような表記が使われます。これにより、適合するボルトの太さを確認できます。

ネジピッチ

ネジピッチは、ネジ山とネジ山の間隔を指します。「1.25」や「1.5」などの単位で表記されており、車種によって異なります。

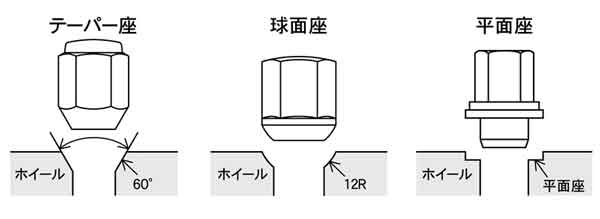

座面形状

座面形状は、ホイールナットがホイールに接触する部分の形状です。一般的には「テーパー座」「球面座」「平面座」の3種類があります。形状が合わない場合、正しい締め付けができません。

ホイールナットのサイズを確認する手順

ホイールナットのサイズを調べるためには、以下の2つの方法があります。

● 車両の取扱説明書を確認する

● 実際のナットを測定し、座面形状を目視で確認する

最もおすすめなのは、車両の取扱説明書に記載されている推奨ナットサイズを確認することです。現行車の場合はメーカーのWebサイトにも掲載されているので、検索してみましょう。

デジタルノギスを使用して、ナットの内径(ネジ径)とピッチを測定し、座面形状を目視で確認するという方法もあります。

しかしながらこの方法はツールが必要であったり、経験がないと判別しにくいというデメリットもあるため、初心者にはおすすめできません。

車両取扱説明書が見当たらない場合、カーショップやタイヤ専門店でプロに見てもらいましょう。

ホイールナットのサイズの見方(詳細)

ホイールナットのサイズの見方の詳細を参考まで解説します。メーカーや車種、グレードによって表記は異なりますが、基本的な見方は同じです。

- ミリメートル

- ねじの直径(mm)

- ねじ山のピッチ

- ねじの山と山との距離(mm)

- 六角形の二面幅(mm)

- 六角形(HEXAGON)

ねじの直径とは、ホイールナットの穴側の直径のことを指します。ねじの山と山との距離は、穴の中に切ってある山の間隔です。

六角形の二面幅は、外側のナットの大きさです。ホイールナットのサイズは、上記の6つで表されます。

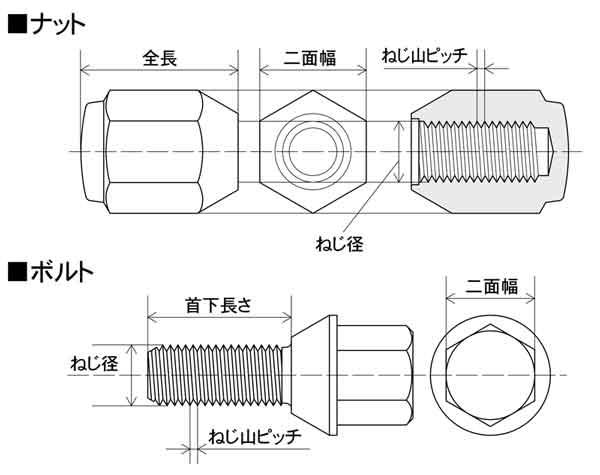

ホイールナットとボルトの名称は、以下のようになります。

引用:KYO-EIサイト

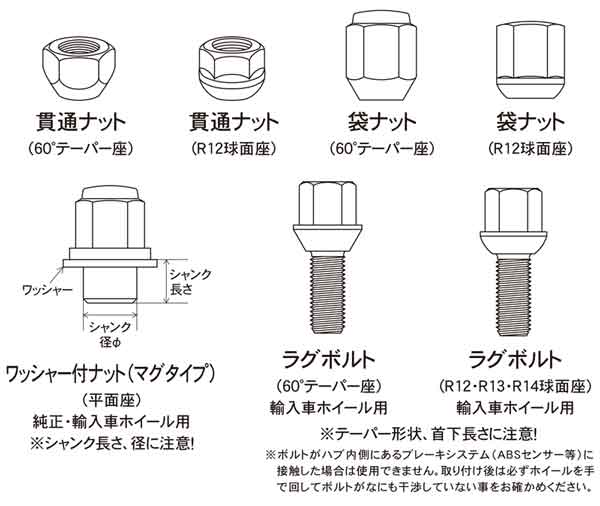

ホイールナットの種類

引用:KYO-EIサイト

ホイールナットの形状には、さまざまな種類があります。ホイールメーカーや自動車メーカーによって使用している形状は異なり、ナットを取り付けるホイール側の座面の形もそれぞれです。

ホイールナットはサイズだけでなく、ナットの形状とホイール側の取り付け座面の形状が一致する必要があります。

ホイールナットの種類を間違えないように、しっかりと理解しておきましょう。

● テーパー座

● 球面座

● 平面座

順番に解説します。

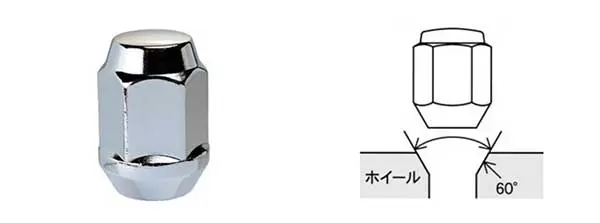

テーパー座

テーパー座は、多くのホイールメーカーや自動車メーカーで使用されている形状です。社外ホイールの大半はテーパー座といわれており、幅広い対応が期待できます。

テーパー座のナットは、先端に向かって細くなっています。この角度は60°で統一されており、ホイール側の座面の角度も同じです。コストも安く、汎用性が高いのが特徴です。

球面座

球面座は、ホンダ車の純正部品として使われるケースが多い形状です。ナットの先端が丸くなっており、摩擦力が生まれやすいため緩みにくいのが特徴です。

多少精度の悪いナットでも、テーパー座より高い締め付け力が期待できます。テーパー座と形状が似ており、間違えやすいため注意が必要です。

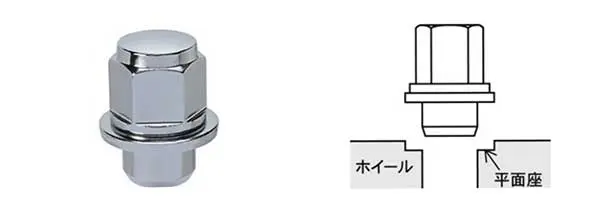

平面座

平面座は、トヨタ車やレクサスの純正部品として使われるケースが多い形状です。ナットにワッシャーが取り付けられているため、面と面でしっかり密着できます。

そのため、テーパー座や球面座よりも安定してホイールを固定できるのがメリットです。コストは高くなりますが、強い締め付け力が期待できるでしょう。

ホイールナット交換時の注意点

ホイールナットを交換するときの注意点を解説します。

- 純正ナットを保管しておく

- ホイールやハブボルトに合うものを使う

- OEM車は要確認

サイズや形状の確認も大事ですが、ほかにも気をつけるべきポイントがあります。ホイール周辺は走行に直結する重要な部分なので、見落とさないようにしましょう。それぞれ解説します。

1. 純正ナットを保管しておく

ホイールナットを交換したあと、純正ナットは捨てずに保管しておきましょう。「必要ない」と思っていても、緊急で使用する場合もあります。

純正品に戻したいときに、ホイールナットがなければ使用できない、というケースも考えられます。とくに、トヨタ車は要注意です。

トヨタ車の純正ホイールナットは平面座を採用している車種も多く、あとから購入すると高額になる可能性があります。

車のトランクや、頻繁に使用しない収納などに保管し、なくさないようにしましょう。

2. ホイールやハブボルトに合うものを使う

引用:KYO-EIサイト

ホイールナットは、ホイールやハブボルトに合うものを使用しましょう。

ホイールナットにはサイズや形状だけでなく、以下のようなちがいもあります。

● 貫通式 or 袋式

● ショート or ロング

● ホイールボルト

貫通式または袋式

貫通式のホイールナットは、装着したときにハブボルトが見える形をしています。全体の高さを抑えられるので、ホイールキャップを装着する場合にオススメです。

袋式はその名の通りナットが袋のような形をしているため、ハブボルトを隠せて足回りをスッキリ見せる効果があります。

| 種類 |

特徴 |

| 貫通式 |

ボルトが見える。ホイールキャップ装着時にスッキリとした印象に。 |

| 袋式 |

ボルトが見えない。足回りをスッキリと見せたい場合に適している。 |

ショートまたはロング

ショートとロングは、ホイールナットの長さのちがいです。ホイールナットが長いと、脱着作業がしやすいなどのメリットがありますが、あまりに長すぎると車体からはみ出す恐れがあります。

車体からホイールナットがはみ出せば車検は通らず、接触事故などの危険性もあります。車体の内側に収まる長さを選びましょう。

| 種類 |

特徴 |

| ショート |

ホイールナットが短いタイプ。ホイールハウス内に収まりやすく、見た目がすっきりする。 |

| ロング |

ホイールナットが長いタイプ。ホイール脱着作業がしやすいが、長すぎると車体からはみ出す可能性あり。 |

ホイールボルト

ホイールボルトは、輸入車に多く見られる取り付け形状です。車体側にねじが切ってあり、ナットではなくボルトで固定するタイプです。

| 取り付け方 |

内容 |

| ナット式 |

一般的なタイプで、ホイールボルトにナットをねじ込んで固定する |

| ボルト式 |

輸入車に多く見られるタイプで、車体側にねじが切ってあり、ボルトで直接固定する |

それぞれの車やホイールに合った種類のホイールナットを選んでください。

3. OEM車は要確認

OEM車の場合、メーカー別でホイールナットを選ぶと合わない可能性があります。

OEM車とは、他社で製造した車を自社の商品として販売している車です。たとえば、スズキのスペーシアはマツダのフレアワゴンとして販売されています。同じような形なのに、メーカーのマークがちがう車を見かけたことがあるのではないでしょうか。

OEM車は、販売されているメーカーではなく、製造したメーカーの仕様になっているケースがあります。

車のメーカー名だけでホイールナットを選んでしまうと、サイズや形状が異なる場合も考えられます。

必ず製造されたメーカーの情報や、現車での確認を行いましょう。

参考:OEM車一覧(株式会社ツールプラネットさま)

また三菱の軽自動車は、車体側のハブボルトという部分が長く、一般的なテーパー座ナットよりも長めに作られています。ショートナットを使用すると底づきするため、デイズ・ekワゴン等にお乗りの方はご注意ください。

知らずに装着すると最後までしっかり止めることができないので緩んでくる可能性がありますので気をつけて下さいね。

ホイールナットを交換するメリット

ホイールナットを交換するメリットを解説します。

● ドレスアップができる

● ロックナットの使用で盗難防止になる

ホイールナットは、ホイールを車体に取り付けるだけの部品ではなく、交換することでさまざまなメリットが得られます。足回りのおしゃれを楽しむのはもちろん、安全面での活躍も期待できます。

ドレスアップができる

ホイールナットを交換すると、足回りを華やかに演出できます。素材を変更したり、デザインにこだわったものを使用したりすれば、ひと味ちがうカスタマイズを楽しめます。

赤や黄色など、色つきのホイールナットに交換するだけでガラッと見た目が変わるのも魅力です。

車の足回りを自分好みにドレスアップできますよ。

ロックナットの使用で盗難防止になる

ロックナットを使用することで、大切なホイールを盗難から守れます。ロックナットは一般的なホイールナットとは異なる形をしているため、特定の工具を使用しないと外れない仕組みになっています。

ロックナットごとに専用工具が設けられており、持ち主にしか取り外しができません。

盗難のリスクを減らし、安全面を強化できます。

ロックナットはホイール1本につき1個の装着が主流です。

ホイールナットを選ぶ際の注意点

形状の合わないホイールナットを使用するのは非常に危険です。ナットのサイズとピッチ(ねじ山の間隔)が合っていれば大丈夫と思われがちですが、実際はちがいます。

たとえば、ペットボトルを種類の違う蓋で閉めようとしても、最後まできちんと閉まらなかった経験はありませんか?

ナットも同様で、サイズは同じに見えても、形状が異なるとしっかり固定できません。

ホイールナットを選ぶ際のポイントは以下の4つです。

- 形状を確認する

- ピッチサイズを確認する

- ナットの材質を確認する

- 信頼できるメーカーの製品を選ぶ

安全に走行するためにも、車やホイールに合ったナットを装着するようにしてくださいね。

1.形状を確認する

ナットを選ぶ際は、「テーパー座」「球面座」「平面座」の中から、 必ず自分の車のホイールに合った形状のナットを選びましょう。

とくに注意したいのが、「テーパー座」と「球面座」という形状です。この2つは見た目が似ているため、間違えやすいのですが、互換性はありません。

また、ナットの座面の大きさが、ホイールの座面と一致しているか確認しましょう。

直径の単位は、ミリメートル(mm)が一般的です。

2.ピッチサイズを確認する

ナットのピッチサイズが、ハブボルトのピッチサイズと合っているかを確認しましょう。ピッチサイズが合っていないとハブボルトが傷つき、最悪の場合折れてしまうこともあります。

3.ナットの材質を確認する

ナットの材質も、強度や耐久性に影響を与えます。アルミ合金、スチール、クロモリなど、様々な材質があるので、強度や耐久性、軽量化などを考慮して選びましょう。

また、外気に触れる部分なので、耐食性が高い素材を選ぶことも重要です。

| 材質 |

メリット |

デメリット |

| アルミ合金 |

最軽量、表面処理によっては耐食性あり、比較的安価、カラーバリエーション豊富 |

強度がやや劣る、熱膨張率が高い |

| スチール |

アルミより高強度、比較的安価、多くの車両に適合する |

重め、表面処理をしないと錆びやすい |

| クロモリ |

高強度、軽量、高い耐久性 |

価格が高い |

4.信頼できるメーカーの製品を選ぶ

安価な製品の中には、品質が低いものも存在します。信頼できるメーカーの製品を選ぶようにしましょう。おすすめのホイールナットのメーカーを3つご紹介します。

● 協永産業(KYO-EI)

● レイズ(RAYS)

● マックガード(McGard)

協永産業(KYO-EI)

協永産業(KYO-EI)公式サイトへ

協永産業(KYO-EI)は、多様なラインナップを取り揃え、高品質な製品が特徴です。ラグナットスーパーコンパクトなど、人気商品も多数あります。

レイズ(RAYS)

レイズ(RAYS)公式サイトへ

レイズ(RAYS)は。ホイールメーカーとしても知られており、高品質なホイールナットを製造しています。

デザイン性が高く、ドレスアップ志向の方におすすめです。

マックガード(McGard)

マックガード(McGard)公式サイトへ

マックガード(McGard)は、盗難防止に特化したロックナットが有名です。

高いセキュリティ性能を求める方におすすめです。

自分でナットを交換するときの注意点

ホイールナットを交換するときの注意点を解説します。

- 対角線上にナットを締める

- 必ず規定トルクを守る

ホイールナットは、取り外して装着すればいいだけではありません。走行中に負荷がかかる部分だからこそ、注意点をよく理解して確実に取り付けを行いましょう。

1つずつ解説します。

1. 対角線上にナットを締める

ホイールナットは、必ず対角線上に締め付けるようにしてください。間違った順番で締めてしまうと、ナットを締め付ける力が偏ってしまい、ゆがみが生じてしまいます。

すべてのナットがしっかり締まらず固定できなかったり、たとえ締まったように見えても精度が悪くすぐに緩んでしまったりします。ホイールを取り付けたら、位置がズレないように足で抑え、まずは工具を使わずに指で仮付けしてください。

次に、工具を使って対角線上に締めていきます。4穴なら順番に、5穴、6穴なら星マークを描くように締めていくとわかりやすいでしょう。

ホイールを取り付けるときに、1本だけ最後まで締めきってしまうのは避けたほうがいいです。

反対側の取り付け面が浮き上がり、無理やり力を加えてナットを締めると、ハブボルトに負担がかかります。まんべんなく力がかからないと、ホイールナットが緩む原因にもなります。

しっかりと固定するためにも、必ず順番は守ってください。

4穴の場合

4穴の場合は、工具を使って対角線上に締めていきます。

5穴の場合

5穴の場合は、星マークを描くように締めていきましょう。

6穴の場合

6穴の場合も、星マークを描くように締めていきましょう。

2 .必ず規定トルクを守る

ホイールナットを取り付けるときは、規定トルクでの締め付けが必須です。決められた力で締められていないと、ナットが緩み走行中に外れる可能性があります。

たとえば、日産ノートの締め付けトルクは以下の通りです。

上記の取扱説明書のように、ホイールナットの締め付けトルクは「108N・m」を指定しています。このように、指定された締め付けトルク以外の強さで締め付けをしても、ネジは緩んでしまいます。

また、締めすぎもいけません。ハブボルトやホイールナットの破損、ホイールの変形など、あらゆるトラブルの原因になります。必ずトルクレンチを使用し、決められた力で締め付けるようにしましょう。

タイヤ交換時はトルクレンチを使用しよう

トルクレンチとは、ボルトやネジ、ナットなど決まったトルク(締め付け力)で締めるための工具です。

ホイールナットを工具で締め付けたあと、ジャッキからおろした状態で使用します。走行中に不具合を起こさないためにも、規定トルクを守って取り付けを行ってください。

トラブル事例:ホイールナットが外れない原因と対策

ナットが回らない原因は、主に以下の3つが考えられます。

- 錆による固着

- ゴミの噛み込み

- ピッチが合っていないナット使用

車とホイールは、車側からでているボルトとホイールを止めているネジ(ナット)とで固定されています。どちらも金属なので、融雪剤による錆や経年劣化による錆により固着してしまっている場合があります。

ネジ山のピッチが合っていないネジやボルト・ナットが使われてしまい、雄ネジ・雌ネジのネジ山同士が噛み合わない状態になっている、というのが3番目のパターンです。

ネジを外せたとしても、ネジ山を修正しなければいけないので、結果的には、ボルトもナットも部品交換が必要になります。

ナットが外れない場合の対処法

ナットが外れない場合は、まずはWD-40やPBブラスターなどのオイルを使用してみてください。オイルをナットとボルトの間にしみ込ませ、数時間待ってから、ナットをゆっくりと緩めてみましょう。

それでも外れない場合は、ペンチやレンチを使ってみる、ナットの頭を叩いて緩めるというような方法もあります。

最終手段としては、ナットツイスターを使用する方法もあります。ナットツイスターとは、損傷したボルトを取り外すための工具です。

ボルトを損傷するため、最後の手段として使用されます。ナットツイスターを使用したボルトは再利用できません。

ナットの錆をとる方法

ナットの錆の主な原因は、酸素と水分が含まれた空気が、ホイールナットの金属部分に触れることで引き起こされる化学反応です。

ホイールナットの錆が広がると、ホイールだけでなくタイヤ全体の機能にも影響を及ぼします。そのため、ナットの錆に気づいたらすぐに取り除くことが大切です。ナットの錆をとる方法は以下の5つです。

- ワイヤーブラシを使う

- 錆取り剤を使う

- 重曹を使う

- クエン酸を使う

- 専門業者に依頼する

自宅で簡単にできる方法もあるため、ぜひ試してみてください。詳しい方法は以下の記事も参考にしてみてください。

まとめ:ホイールナットは合うものを選ぼう

ホイールナットは、一見すると小さなパーツですが、車の安全な走行を支える上で非常に重要な役割を果たしています。形状の合わないナットを使用することは、自分だけでなく、周りの人にも危険を及ぼす可能性があります。

ホイールナットを選ぶ際は、形状やサイズなどをしっかりと確認し、安全に走行できるよう心がけましょう。

ホイールナットを交換すると、ドレスアップや盗難防止効果が期待できます。自分好みの足回りを演出しながら、大切なホイールを守れるメリットがあります。

サイズや形状はメーカーや車種によって異なるので、必ず自分の車に合ったものを取り付けるようにしましょう。

タイヤワールド館ベストでも、ホイールナットを取り扱っております。当店のオンラインショップで購入の場合は、車種情報からピッタリのサイズ・個数のナットをお届けします。

全国に約4,000の提携店舗があり、どのエリアの方でも利用しやすくなっています。

ぜひお気軽にお問い合わせください!

全国どこでも約4,000店の提携店!ベストのタイヤ交換

オンラインショップ店

TEL: 0120-01-6590

住所:仙台市宮城野区苦竹2-6-5

アクセス:仙台国道45号線沿い

営業時間:10:00~18:00

2022年6月からベストライターチームとして本格始動!

タイヤやホイール等車に関するあらゆる悩みを解消できたり、

購入する時のポイントなど

足回りを取り扱うプロとして執筆していきます!

公式InstagramやTwitterも更新しているので是非

そちらもご覧ください!

夏タイヤのスリップサインについて、以下のような疑問や不安を抱いていませんか?

● 夏タイヤのスリップサインの見方は?

● スリップサインが見えることによるデメリットは?

● スリップサインが見えても同じタイヤを使い続けていいの?

本記事では、夏タイヤのスリップサインの見方や、スリップサインが見えることによる車への影響などを解説します。

スリップサインの出現を遅らせるコツも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

スリップサインとは?

スリップサインとは、タイヤにある溝の深さが1.6mmになると見える印のことです。スリップサインの場所は、上記写真のようにタイヤの側面にある三角マークの延長線上に出現します。

三角マークの延長線上にはタイヤの溝があり、その深さを見てタイヤの消耗具合を判断できます。スリップサインはタイヤの消耗が進むと出現するため、スリップサインが見える状態での走行は危険です。

スリップサインが出た状態で走行した場合、以下のように整備不良で罰則を受ける可能性があります。

● 違反点数2点の加算

● 9,000円の罰金

また、国土交通省が明示する保安基準の中にも、タイヤに関して以下の基準が設けられています。

滑り止めのために作られたタイヤの溝部分は、1.6mm以上の深さを有すること

参考:国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」

夏タイヤを履く際は、スリップサインが出ていないか定期的に確認しましょう。

夏タイヤのスリップサインの見方

夏タイヤのスリップサインの見方は、以下のとおりです。

- タイヤの側面にある三角マークを確認する

- 三角マークの延長線上にある縦溝を確認する

- 縦溝に橋がかかったような状態になっている(上記写真を参照)

先ほどの国土交通省が示した保安基準では、タイヤの溝が1.6mm以上の深さを有することとされていましたが、安全に走行できる深さは4mmまでです。

新品の夏タイヤは溝の深さが8mmのため、およそ半分以下の深さになるとタイヤの交換基準と言えます。

スリップサインの見方については、以下の記事でも解説しているので参考にしてください。

夏タイヤのスリップサインが見えることによるデメリット

夏タイヤのスリップサインが見えることによるデメリットは、以下の3つです。

● 大きな事故につながる

● 交通違反になる可能性がある

● 車検に引っかかり走行不可になる

それぞれ詳しい内容を確認しましょう。

大きな事故につながる

スリップサインはその名の通り、見えている状態で走行するとスリップの原因になり大きな事故につながります。夏タイヤの溝がなくなると、濡れた路面を走行した際にタイヤのトレッドと道路の間にある水を排出できなくなるため、スリップしやすくなるからです。

とくに雨の日の高速道路では、夏タイヤのトレッドと道路の間に水の膜が発生し、車が宙に浮いたような状態になります。この状態で走行すると、うまくハンドルを操作できずブレーキがききにくくなり、ハイドロプレーニング現象(タイヤの水上滑走現象)の発生につながる恐れがあります。

交通違反になる可能性がある

スリップサインが見える状態で走行し続けると、整備不良と見なされ交通違反になるかもしれません。

万が一、整備不良であることが発覚すると、普通車と大型車ともに違反点数2点の加算対象になります。また普通車と大型車で、それぞれスリップサインに対する罰金が以下の金額に定められています。

| 車の種類 |

罰金の金額 |

| 普通車 |

9,000円 |

| 大型車 |

12,000円 |

罰金はあくまでも運転者本人の問題ですが、スリップサインが見える状態での走行は大きな事故につながり、他人を巻き込むリスクがあることを頭に入れておきましょう。

車検に引っかかり走行不可になる

夏タイヤの溝の深さが1.6mm以下になり、スリップサインが見えると車検に引っかかり走行不可になる可能性があります。その場でタイヤ交換をしたのち、再度車検を受けるため、その分費用や時間の負担は増えます。

夏タイヤの平均寿命は5年ほど。そのため、新車購入後2回目もしくは3回目の車検を受ける際は、夏タイヤの溝の深さを確認しておきましょう。スリップサインが見えるなら、車検前にタイヤ交換が必要です。

車検に合格するためのタイヤの溝の深さについて知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

夏タイヤのスリップサインの出現を遅らせるコツ

夏タイヤのスリップサインの出現を遅らせるコツは、以下の5つが挙げられます。

- 急ハンドルや急ブレーキを避ける

- 定期的に空気圧を調整する

- タイヤのローテーションを行う

- 適切な方法でお手入れする

- 荷物をバランスよく積む

ちょっとした工夫でスリップサインの出現を遅らせられるため、ぜひ実践してみてください。

1.急ハンドルや急ブレーキを避ける

急ハンドルや急ブレーキなどの荒い運転は、夏タイヤの摩耗ペースを早めるため避けたほうがいいでしょう。

また、スピードを出しすぎると、夏タイヤの消耗に影響します。高スピードで走行するとブレーキをかける時間が増加し、夏タイヤへの負担が増えるからです。

運転する際は緩やかにハンドルを操作し、スピードの出しすぎやブレーキの踏みすぎなどに気をつけながら、夏タイヤに負担の少ない走行を心がけましょう。

2.定期的に空気圧を調整する

車の基本的な点検である空気圧の調整は、夏タイヤの消耗に大きな影響を与えます。

空気圧を安定させることで夏タイヤの性能を十分に発揮できるだけでなく、偏摩耗(タイヤの消耗する箇所が偏ること)を抑制できます。そのほかにも、夏タイヤの空気圧を安定させれば、走行抵抗が軽減し燃費の悪化防止にもなるでしょう。

夏タイヤの空気は自然に抜けていくため、車検とは別に1ヶ月に1回程度の定期的な点検をして、タイヤのコンディションを良好な状態にすることが大切です。

3.タイヤのローテーションを行う

タイヤの装着位置を入れ替える「タイヤローテーション」は、スリップサインの出現を遅らせる効果が期待できます。なぜなら、タイヤは装着位置によって摩耗に偏りが出るからです。

一般的に、前輪のほうが摩耗しやすく、タイヤ設置面のショルダー部分が減りやすい傾向にあります。後輪の場合、接地面のセンター部分が摩耗しやすくなります。

なおタイヤローテーションをする走行距離の目安は、5,000kmほど。摩耗具合の適切な判断や安全な作業のためにも、業者に依頼するのがおすすめです。

4.適切な方法でお手入れする

適切なお手入れや保管により夏タイヤの劣化を防ぎ、スリップサインの出現を遅らせる効果が期待できます。

主に、以下の点に注意してお手入れや保管をしましょう。

● 油分の抜けを防ぐためタイヤは水のみで洗う

● ワックスを使用する場合は水性タイプを使う

● 可能なら雨が凌げる場所に駐車する

● タイヤのみ保管する場合はカバーを被せる

屋根がある場所に駐車できない場合は、車カバーやタイヤカバーを使用し、雨の侵入を防ぐのがおすすめです。

5.荷物をバランスよく積む

積載する荷物が多ければ、夏タイヤに負荷がかかります。夏タイヤの劣化が進むと、スリップサインの出現も早まります。そのため、不要な荷物は積みっぱなしにせず、車から降ろしましょう。

とくにトランクにある荷物で使ってない不要なものがあれば、降ろすか処分するか検討しましょう。

また荷物の積み方に偏りがあると、重い部分の夏タイヤのみが摩耗しやすくなり、スリップサインの出現にも偏りが生まれるため、荷物はバランスよく積むことが大切です。

夏タイヤのスリップサイン以外に判断できるタイヤ交換の基準

夏タイヤのスリップサイン以外のタイヤ交換の基準は、以下3つの要素から判断できます。

● 使用年数

● 走行距離

● 劣化状態

それぞれどのような点を見ればいいか解説します。

使用年数

夏タイヤの寿命は、およそ5年といわれています。そのため、溝が残っておりスリップサインが見えていなくても、使用開始後5年以上経過した夏タイヤは交換を検討しましょう。

タイヤはゴム製品のため、使用せずとも時間が経つにつれて柔軟性がなくなり、ひび割れが発生する恐れがあります。

柔軟性がなくなると路面をつかみにくくなり、ブレーキやハンドルなどの操作に影響するかもしれません。ひび割れはパンクにつながる恐れもあるため、5年以上経過した場合は業者に点検してもらいましょう。

走行距離

一般的にタイヤのゴムは、5,000kmほど走行するとおよそ1mm摩耗します。夏タイヤの溝の深さは8mmなので、およそ40,000km走ると溝がなくなる計算です。

夏タイヤが安全に走行できる溝の深さは4mmまでといわれています。摩耗した状態で走り続けると、トレッド部分の水を正常に排出できなくなり、ブレーキやハンドルがきかなくなり滑るハイドロプレーニング現象の発生につながります。

参考:BRIDGESTONE「タイヤの寿命はどれぐらい?知っておきたい交換時期と見分け方」

以上のことから、夏タイヤは走行距離20,000kmを目安に交換しましょう。

劣化状態

夏タイヤの見た目から劣化状態を確認して、交換を判断することも可能です。たとえば、夏タイヤの表面がひび割れていたり、釘やガラスのかけらなどが刺さっていたりする場合、パンクの危険性もあるので交換したほうがいいでしょう。

またひび割れは夏タイヤが柔軟性を失ったサインでもあり、鋭利なものに触れると損傷するリスクが高まります。

外から見えない夏タイヤの内部が損傷する可能性もあるため、定期的にタイヤ点検をしてもらい、夏タイヤの内部状態も確認してもらいましょう。

夏タイヤのスリップサインに関するよくある質問

夏タイヤのスリップサインに関するよくある質問は、以下の3つです。

- 夏タイヤはスリップサインが出るギリギリまで使ってもいい?

- 走行可能なスリップサイン溝の深さは高速道路でも同じ?

- 夏タイヤが寿命を迎える溝の深さは何ミリ?

それぞれの質問に対し、わかりやすく回答します。

夏タイヤはスリップサインが出るギリギリまで使ってもいい?

スリップサインが出るまで夏タイヤを使うのは危険です。

夏タイヤは溝の深さが残り4mm以下になると、ハンドルやブレーキがききにくくなりタイヤが浮いたように滑る「ハイドロプレーニング現象」が起きやすくなります。

新しい夏タイヤの溝の深さは8mmですが、5,000km走行すると1mm摩耗するため、20,000km走ると溝の深さは残り4mmになります。

走行距離も考慮しながら、スリップサインが見えるギリギリまで使用するのは避けましょう。

走行可能なスリップサイン溝の深さは高速道路でも同じ?

走行可能なスリップサインの溝の深さは、一般道路と高速道路で以下のように異なります。

| 車の種類 |

走行可能な溝の深さ

(一般道路) |

走行可能な溝の深さ

(高速道路) |

| 普通車・軽トラック |

1.6mm |

1.6mm |

| 小型トラック |

1.6mm |

2.4mm |

| 大型車 |

1.6mm |

3.2mm |

高速道路の場合、より早いスピードでのスリップのリスクが高まるため、走行可能な溝の深さが異なります。

ただし、走行可能な溝の深さは最低ラインであり、1.6mmギリギリまで走行し続けるのは危険です。先述のとおり、溝の深さが4mm以下になったらタイヤ交換を検討しましょう。

夏タイヤが寿命を迎える溝の深さは何ミリ?

夏タイヤが寿命を迎える溝の深さは、4mm程度といわれています。新しい夏タイヤの溝の深さは8mmなので、半分以下になると交換したほうがいいでしょう。

夏タイヤの溝の深さが1.6mm以下になると、スリップサインが出現します。スリップサインが出現した状態では、車検に合格できない可能性があります。

夏タイヤの寿命も考慮し、スリップサインが出現する前に交換できるよう、業者で定期的に点検してもらいましょう。

夏タイヤのスリップサインを見逃さず安全に運転しよう

夏タイヤはスリップサインが見えた時点で、かなり摩耗している状態です。夏タイヤの寿命は溝の深さが4mm以下といわれているため、スリップサインが出現する前に交換することが大切です。

本記事内でも紹介した「夏タイヤのスリップサインの出現を遅らせるコツ」を参考に、タイヤを長持ちさせましょう。

タイヤワールド館ベストは全国に約4,000の提携店舗があり、タイヤに関する相談を随時受け付けております。

夏タイヤのスリップサインをはじめタイヤに関するさまざまなことにお悩みの方は、タイヤワールド館ベストにぜひお気軽にご相談ください。

全国どこでも約4,000店の提携店!ベストのタイヤ交換

多賀城店

TEL: 022-366-7811

住所:宮城県多賀城市八幡1-1-5

アクセス:仙台国道45号線沿い

営業時間:10:00~19:00

2022年6月からベストライターチームとして本格始動!

タイヤやホイール等車に関するあらゆる悩みを解消できたり、

購入する時のポイントなど

足回りを取り扱うプロとして執筆していきます!

公式InstagramやTwitterも更新しているので是非

そちらもご覧ください!

ホイールナットに付いた錆に関して、以下の悩みを感じていませんか?

● 錆を取るにはどうすればいいの?

● ホイールナットの錆は放っておくと危険?

● 錆が付きにくくする方法を知りたい

ホイールナットが錆びると、見た目だけでなく車の走行にも影響を及ぼす可能性があり、放置するのは危険です。

本記事では、ホイールナットの錆の取り方や予防対策、錆による車へのリスクなどを紹介します。ホイールナットの錆に悩む方は、ぜひ参考にしてください。

ホイールナットに錆が付く原因

ホイールナットに錆が付く主な原因は、以下の4点です。

● 雨水が貯まることによる湿気

● 排気ガスやホコリなどの汚れ

● 塩分や硫黄などの付着

● 保護塗装の破損や劣化

錆の主な原因は酸素と水分が含まれた空気が、ホイールナットの金属部分に触れることで引き起こされる化学反応です。

さらにホイール表面に汚れや塩分などが付着したり、ホイールを保護している塗装が剥がれたりすることで、錆が広がりやすくなります。

ホイールナットの錆が広がると、ホイールだけでなくタイヤ全体の機能にも影響を及ぼします。そのため、錆が発生したらすぐに取り除くことが大切です。こまめにメンテナンスを行うことが、効果的な錆対策につながります。

ホイールナットに付いた錆を取る方法5選

ホイールナットに付いた錆を取る方法は、以下の5つです。

- ワイヤーブラシを使う

- 錆取り剤を使う

- 重曹を使う

- クエン酸を使う

- 専門業者に依頼する

自宅で簡単にできる方法もあるため、ぜひ試してみてください。それぞれの詳しい方法を確認しましょう。

1.ワイヤーブラシを使う

軽い錆なら、金属製のワイヤーブラシで削り取れます。ワイヤーブラシは用途により、以下の3種類に分かれます。

| ワイヤーブラシの種類 |

用途 |

| 真鍮(しんちゅう) |

しつこい汚れの除去 |

| ナイロン |

傷つきやすい部分の掃除 |

| ステンレス |

水回りの汚れや錆落とし |

錆の状況や付いた部分によって、ワイヤーブラシの種類を使い分けましょう。ホイールナットの場合、真鍮とステンレスのどちらかが有効の可能性があります。

使用方法は簡単で、錆の部分を磨くように削り落とすだけです。ただしステンレスの場合はブラシ分が硬く、ホイールを傷つける恐れもあるため、慎重に様子を見ながら使用しましょう。

2.錆取り剤を使う

ワイヤーブラシでは落ちそうにない頑固な錆に対しては、錆取り剤が有効です。

錆取り剤は主に2つのタイプがあり、それぞれの使い方を以下の表にまとめました。

| タイプ |

使い方 |

| 磨くタイプ |

1. 錆取り剤、ゴム手袋、やわらかい布2枚を準備する |

| 2.ゴム手袋を着用し、布に錆取り剤を適量付ける |

| 3.錆びた部分を布で拭く |

| 4.きれいな布で錆取り剤を完全に拭き取る |

| つけ置きタイプ |

1.錆取り剤、ステンレストレー、歯ブラシ、ゴム手袋、ゴーグルを準備する |

| 2.ゴム手袋とゴーグルを着用する |

| 3.ステンレストレーに錆びたホイールナットを入れる |

| 4.ステンレストレーに錆取り剤を入れる |

| 5.最大1時間を限度につけ置く |

| 6.歯ブラシで磨きながら温水か水で洗い流す |

錆取り剤によっては強力な酸性のものもあるため、皮膚に直接付かないようゴム手袋の着用は必須です。

3.重曹を使う

重曹を水に溶かしてペースト状にすると、重曹の粒子が錆を削り落とし、錆取り剤の替わりとして使えます。

重曹を使った錆取りで必要なものは、以下の4つです。

● 重曹

● 水

● 歯ブラシ

● 乾いた布

錆取り手順は、以下のとおりです。

- 重曹と水を1:4を目安で溶かしペースト状にする

- 錆びたホイールナットに重曹ペーストを塗る

- 1時間ほど放置して歯ブラシで磨く

- 温水か水で洗い流し乾いた布で水気を取る

錆がひどくなる前に使用すれば、効果的に錆を落とせる可能性があるので、日頃からホイールナットの錆のチェックも行いましょう。

重曹は錆取り剤以外にも、キッチンやトイレなどの掃除にも使える万能アイテムです。一家にひとつあれば非常に便利なので、ホイールナットの錆取りや普段の掃除のために購入するのもおすすめです。

4.クエン酸を使う

クエン酸でホイールナットの錆を落とすことも可能です。手頃な値段で、気軽に購入できる使い勝手のよさが魅力です。

まずは以下のものを準備しましょう。

● クエン酸

● お湯

● プラスチック製のトレー

クエン酸を使ったホイールナットの錆取り手順は、以下のとおりです。

- トレーにお湯を入れる

- クエン酸をお湯で溶かす

- 錆びたホイールナットをトレーに入れる

- 一晩つけ置きしておく

- つけ置き後に洗い流す

クエン酸は水に溶けにくいため、必ずお湯に溶かして使いましょう。

またクエン酸とお湯を入れるトレーは、プラスチック製のものを選んでください。金属製のものは、クエン酸の成分により変色する可能性があります。

5.専門業者に依頼する

ホイールナットの錆が重度の場合、ディーラーやタイヤ専門店などの業者に依頼するのがいいでしょう。ブラシや錆取り剤などを使用して錆を取ることは可能ですが、重度の錆の場合はホイールナットやホイールを傷つける恐れがあります。

また錆の付き具合によって、適切な錆の取り方や錆取り剤が異なる可能性があります。業者に依頼すれば、専門知識と経験をもとにホイールを傷つけることなく錆取りしてくれるでしょう。

タイヤワールド館ベストでも、ホイールの錆取りをはじめ車のメンテナンスに関する悩みに対応しているので、ぜひご活用ください。

ホイールナットだけでなくホイール全体に錆が発生した場合の対処法については、以下の記事をぜひ参考にしてください。

ホイールナットが錆びないための予防対策

ホイールナットが錆びないためには、以下3つの予防対策が有効です。

- 錆防止剤を塗る

- 錆に強いナットを使う

- こまめに洗浄を行う

ちょっとした工夫でホイールナットは錆びにくくなります。事前にできる対策は確実に行っておきましょう。

1.錆防止剤を塗る

ナット部分を含めたホイール全体を、錆防止剤でコーティングすることで錆を予防可能です。

ホイール自体は、基本的に塗装保護されているため錆びにくい状態になっています。専用の錆防止剤でコーティングすることで、より強い保護効果が期待できるでしょう。

錆防止剤は自分で購入して塗ることも可能ですが、専門の業者に依頼するのがおすすめです。業者によるコーティングは錆防止以外にも、錆の要因となる汚れを防いだり、ホイールの劣化を遅らせたりする効果もあります。

2.錆に強いナットを使う

錆に強いナットを使うのも効果的です。たとえば、以下のようなタイプのナットは錆びにくくなっています。

● 保護膜が厚いタイプ

● 袋式タイプ

保護膜が厚いものは、通常のものよりも厚くメッキが塗られているため、錆びにくい加工がされています。

袋式タイプは、内側に空気や水が入りにくい形のため、ボルト部分を含めたナットの内側が汚れにくく錆びにくいのが特徴です。

市販のものを購入して自分で付けることはできますが、よくわからない方は専門の業者に依頼したほうがミスなく装着できるでしょう。

3.こまめに洗浄を行う

ホイール全体の汚れは、ホイールナットが錆びる原因のひとつです。ホイールの表面に付いた雨水や排気ガスの汚れなどが、錆の広がりを促進します。

そのため、ホイールの洗浄をこまめに行うことは、効果的な錆予防対策になります。

ホイールの洗浄をする際は、以下の点に注意してください。

● スポンジやブラシはホイール専用のやわらかいものを使う

● 頑固な汚れはブラシやスポンジで無理に落とそうとしない

● どうしても落ちない汚れは強酸タイプのクリーナーを使う

● 見えない部分の汚れはスプレータイプの洗剤で洗い落とす

● 洗浄後は水気を取って乾燥させる

洗浄中にホイールの表面に傷を発見した場合は、業者に依頼して補修することで錆が広がりにくくなります。

ホイールナットの錆を放置するリスク

ホイールナットが錆びたままの状態にしておくと、以下のリスクにつながる恐れがあります。

● 脱輪する恐れがある

● パンクやバーストするの危険性がある

● タイヤが外しにくくなる

脱輪やパンクなどは大きな事故につながる危険性が高いため、ホイールナットの錆対策は確実に行うことが大切です。リスクを把握した上で、錆対策の重要性を認識しましょう。

脱輪する恐れがある

ホイールナットの錆を放置すると、ナットがハブボルトから外れてしまい脱輪する危険性があります。万が一、走行中に脱輪すると車や自分だけでなく、他人も巻き込む重大な事故になりかねません。

ホイールナットが少し錆びているからといって、すぐに脱輪する可能性は低いです。しかし、ホイール全体に錆が広がるまで放置するのは

パンクやバーストするの危険性がある

ホイールナットの錆を放置すると、ホイールだけでなくタイヤのパンクやバーストなどの重大事故につながります。ホイールナットの錆はホイールに広がり、そこからタイヤを腐食させることで空気が抜ける原因となります。

ホイールナットの錆によるタイヤの腐食では、徐々に空気が抜けていくため、すぐにパンクには気づきにくいです。そのため、気づかず高速道路を走行すると、パンクやバーストする恐れがあります。

遠出する際は、ホイールの錆だけでなくタイヤ全体のメンテナンスを業者に依頼して、パンクやバーストなどのリスクを減らしておきましょう。

タイヤが外しにくくなる

ホイールナットの錆をそのままにしておくと、ボルトが錆に引っかかりタイヤが外れにくくなります。自分でタイヤ交換をする場合に、ホイールナットの錆が原因でタイヤが外れないときは、専門業者に依頼しましょう。

錆がひどい場合は自力でタイヤを外すのは難しく、無理やりタイヤを外そうとするとナットやボルトが変形する恐れがあります。無理に取ろうとしてナットやボルトが変形した状態で業者に依頼すると、余計な手間が発生します。

自力で外すのが難しいと感じた時点で、迷わず業者に依頼し、プロに任せましょう。

ホイールナットに付いた錆に関するよくある質問

ホイールナットに付いた錆に関するよくある質問は、以下の3つです。

- ホイールナットの内側の錆はどうすれば取れますか?

- 錆びたホイールナットが回らないときはどうすればいいですか?

- ホイールナットの交換時期の目安はいつですか?

それぞれわかりやすく回答しているので、参考にしてください。

1.ホイールナットの内側の錆はどうすれば取れますか?

ホイールナットの内側の錆は、以下の方法で取るのが効果的です。

● スプレータイプの錆取り剤を吹きかける

● 重曹を溶かしたお湯につけ置きする

● クエン酸を溶かしたお湯につけ置きする

錆取り剤や重曹などとあわせて、最後にブラシを使うことで、より効果的に錆を取り除くことが可能です。

ホイールナットの内側の錆は目に見えにくいため、定期的に清掃を兼ねて錆取りをするといいでしょう。

2.錆びたホイールナットが回らないときはどうすればいいですか?

錆びたホイールナットが回らないときの効果的な対処法は、浸透潤滑剤を使うことです。浸透潤滑剤は自転車のチェーンの動きをよくしたり、錆を予防したりする効果があります。

浸透潤滑剤を使った、回りにくい錆びたホイールナットを回す手順は、以下のとおりです。

- 浸透潤滑剤スプレー缶をよく振る

- ナットやボルト部分を軽く叩き衝撃を与え浸透潤滑剤を浸み込ませる

- ホイールナットにスプレーをして数分間放置する

- ナットが回るようになっているか確認する

「タイヤが外れない」「ナットが回らない」などの困りごとの解決法は、以下の記事を参考にしてください。

3.ホイールナットの交換時期の目安はいつですか?

ホイールナットの交換時期は、メーカーが指定していない限り基本的には半永久品となります。ただし、時間の経過とともに必ず劣化するので、車の点検時にあわせてホイールナットの状態をチェックしてもらうといいでしょう。

本記事のテーマである「ホイールナットの錆対策」は、ホイールナットの劣化に関係する重要な要素です。長く丈夫に使い続けるためにも、ホイールナットの錆取りや予防対策はできるだけ行いましょう。

ホイールナットの錆は事前対策が大切

ホイールナットは錆が発生する前に予防することが大切です。錆の予防対策は、本記事で紹介した「ホイールナットが錆びないための予防対策」を参考にしてください。

ホイールナットの錆を放置すると、タイヤの脱輪やパンク、バーストなどのリスクが高まり大きな事故につながる恐れがあります。日頃からホイール全体の錆チェックを行い、こまめにメンテナンスを行いましょう。

タイヤワールド館ベストは全国に約4,000の提携店舗があり、タイヤに関する相談を随時受け付けております。

ホイールナットの錆をはじめとしたメンテナンス関係でお悩みの方は、タイヤワールド館ベストの提携店舗を検索して、ぜひお気軽にご相談ください。

全国どこでも約4,000店の提携店!ベストのタイヤ交換

2022年6月からベストライターチームとして本格始動!

タイヤやホイール等車に関するあらゆる悩みを解消できたり、

購入する時のポイントなど

足回りを取り扱うプロとして執筆していきます!

公式InstagramやTwitterも更新しているので是非

そちらもご覧ください!