「ブレーキを踏むと変な音がする」そんな時はブレーキの異常や交換時期を疑いましょう。

ブレーキ音の異変を放置してしまうと、効きにくいだけでなく、ほかのパーツまで交換することになってしまうかもしれません。

今回は、ブレーキの異音から考えられる原因と交換までの費用、交換にかかる時間まで広く解説していきますので、参考にしてみてください。

車のブレーキを踏むと音が鳴る原因は?

車のブレーキを踏んだときに 「キーキー音」や「グシュッ」という異音がする原因は、主に以下のものがあります。

- ブレーキパッドの摩耗

- ブレーキローターの錆

- パッドとローター間の振動(共振)

- パッド・ローターの汚れや異物の挟まり

1.ブレーキパッドの摩耗

ブレーキを踏んで異音がしたら、まずはブレーキパッドを確認しましょう。異音が鳴った時の原因のほとんどがブレーキパッドの摩耗や不具合によるものです。

ブレーキパッドは残量が減り、交換時期が近付くとブレーキを踏んだ時に音が鳴るように設計されています。

異音が鳴っている場合は、ブレーキパッドの交換時期の可能性もあるので、ブレーキを踏んで異音がしたら、一度自分でブレーキパッドの残量を確認するか、近くのカー用品店や点検を行っているお店でブレーキパッドを確認するようにしてくださいね。

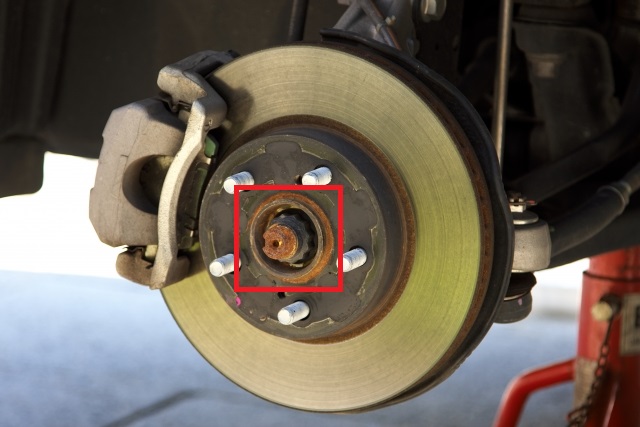

2.ブレーキローターの錆

ローターは鋳鉄製であるため、雨・水はね・湿気・塩カルなどにより表面に錆が発生しやすいです。これは普通に駐車しているだけでも短時間で起こり得る現象で、湿気のある場所では一晩で錆びることもあります。

錆びた部分がローター上に残ると、ブレーキパッドとの摩擦の際に段差ができ、「シャリシャリ」や「ゴリゴリ」といった異音や振動が発生します。錆が韻を踏むように砕け、未錆の部分と交互に接触するためです 。

さらに、ローター裏にあるバックプレート(ダストシールド)が錆によってわずかに持ち上げられると、プレート自体がローターに接触し、「キーキー」という高い金属音を発する場合があります。これはバックプレートが薄い金属製のため、わずかなズレでもローターに触れてしまうことが原因です。

この原因の場合、多くはブレーキを数回踏むだけで錆が落ち、音も消えていきます。ただし、異音が続く、振動が強い、制動力に変化がある場合は、ローター研磨やキャリパー・バックプレートの調整など、専門的な整備を検討することをおすすめします。

3.パッドとローター間の振動(共振)

ブレーキを踏むとパッドとローターが微小に振動し、ローターの固有振動数と重なることで「ビビリ音」や「キーキー音」が耳に届くことがあります。これは「ビビリ現象」と呼ばれる物理的共振現象です。

特に冷間・低速時に起こりやすく、摺動ピンやシムのグリスアップ、『慣らし走行』で改善が期待できます。

慣らし走行とは、交換したばかりのパッドとローターの表面状態を整える工程で、当たり面を馴染ませることが目的です。 一般的には、時速50~80kmから10~20kmまでを中程度の力で緩やかに6~20回程度繰り返し、各停止後に30秒〜1分程度冷却時間を挟みます。

この工程により、摩擦係数が安定し、音鳴りや振動が低減、制動性能も向上します。

4.パッド・ローターの汚れや異物の挟まり

パッドとローターの間に、砂、泥、小石などの異物が入り込むことで、不均一な摩擦が起こり、「シャリ」や「グシュッ」とした摩擦音が発生します。とくに小石が挟まったケースは非常によく見られ、削れるような音が継続し、車載のダストシールドやバックプレートに凹みを残すこともあります。

日常走行で落ちることもありますが、しつこい場合は掃除やクリーニングが有効です。

ブレーキパッドは交換時期になると音が鳴る

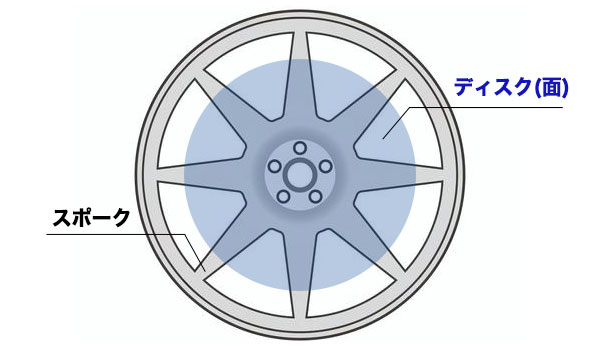

ブレーキパッドは、車のブレーキシステムにおいて、ディスクローターを挟み込むことで摩擦を発生させ、車両を減速・停止させる重要な役割を担っています。 そのため、ブレーキパッドの適切な機能は、安全な運転に直結しています。

しかし、ブレーキパッドは使用とともに摩耗する消耗品であり、定期的な点検と交換が必要です。

摩耗が進行すると、ブレーキの効きが悪くなり、最悪の場合、制動力が失われる危険性があります。

したがって、ブレーキパッドの状態を常に把握し、適切なタイミングで交換することが、車両の安全性を維持するために不可欠です。

ブレーキパッドの交換時期の目安

ブレーキパッドは、車の安全な走行に欠かせない重要な部品であり、定期的な点検と適切な交換が必要です。交換時期の目安として、以下のポイントが挙げられます。

- ブレーキパッドの残量が3mm以下になったとき

- 走行距離が50,000kmを超えたとき

- ブレーキ操作時に異音が発生したとき

- ブレーキフルードの液面が低下したとき

ブレーキパッドの残量が3mm以下になったとき

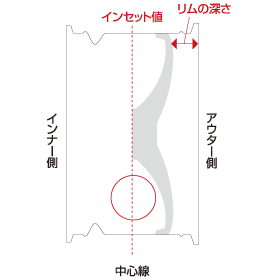

新品のブレーキパッドの厚さは約10mmですが、使用に伴い摩耗します。残量が3mm以下になると制動力が低下し、ブレーキの効きが悪くなる可能性があります。

このため、残量が3mm以下になった時点での交換がおすすめです。

ちなみにブレーキパッドは、おおよそ10,000キロ走行で1ミリ減ると言われています。

長く走っていてブレーキが利きづらくなってきた場合は、残量の低下が考えられます。

走行距離が50,000kmを超えたとき

車種や走行条件によりますが、一般的にブレーキパッドは走行距離が50,000kmを超えると摩耗が進んでいる可能性があります。

特に、信号の多い市街地や山道など、ブレーキを多用する環境での走行が多い場合は、早めの点検・交換が望ましいでしょう。

ブレーキパッドの残量が少ないまま走ると、ブレーキが効きにくくなります。

ブレーキ操作時に異音が発生したとき

ブレーキを踏んだ際に「キーキー」や「ゴー」という異音が聞こえる場合、ブレーキパッドの摩耗が進行している可能性があります。これは、ブレーキパッドに装着されているパッドウェアインジケーターが摩耗を知らせるために音を発する仕組みです。

| 異音 |

考えられる原因 |

| キー |

ブレーキパッドの消耗・減り |

| ゴォー |

ブレーキディスクの錆び |

長く車に乗っていなかった時に発生しやすいのがディスク側の錆です。久しぶりに車を動かして突然音が鳴り始めたときは錆の可能性があります。

少しでも異常を感じたら、すぐに点検をしましょう。

ブレーキフルードの液面が低下したとき

ブレーキフルードの液面が最低ラインを下回っている場合、ブレーキパッドの摩耗が原因であることがあります。

ブレーキフルードは通常、極端に減ることはないため、液面の低下はブレーキパッドの摩耗やフルードの漏れなどのトラブルのサインです。

この際も点検・交換を検討しましょう。

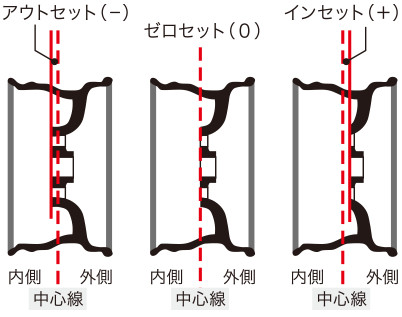

ブレーキパッドの選び方:純正品と社外品の比較

ブレーキパッドの選択は、車両の性能や安全性に直接影響を及ぼす重要な要素です。選択肢として、メーカー純正品と社外品(アフターマーケット製品)があり、それぞれに特徴があります。

社外品の場合、価格だけでなく、性能や耐久性はもちろん、「日常の街乗りが中心なのか」「スポーツ走行を行うのか」など、使用目的に応じて適切なブレーキパッドを選ぶ必要とよいでしょう。

純正品の特徴

純正品は車両メーカーが指定する部品であり、車種ごとに最適化されているため、高い品質と信頼性が確保されています。

新車時のブレーキフィーリングを維持するよう設計されているため、交換後も違和感なく使用できます。

デメリットとしては、社外品に比べて価格が高いことが挙げられます。

社外品の特徴

社外品は多くのメーカーから提供されており、性能や価格帯が多岐にわたり、選択肢が多いことがメリットです。

また、純正品と同等の性能を持ちながら、価格が抑えられている製品も多く、コスト削減を図ることもできます。

性能のカスタマイも可能で、スポーツ走行向けや低ダストタイプなど、使用目的に応じた特化型の製品を選ぶことが可能です。

一方、社外品の中には品質にばらつきがあるものも存在するため、メーカーの信頼性や製品のレビューを確認し、品質の高いものを選択することが重要です。

ブレーキパッドの交換費用と交換時間の目安

交換費用

ブレーキパッドの交換費用は3,465円〜のご案内になります。この金額にブレーキパッドの商品代が加算されますので、選ぶ商品によって合計金額が変わってきます。

交換時間

作業自体は1時間程で終了しますが、車の種類や状況によって時間が前後する可能性があります。

事前に作業予定店舗の状況や作業予約をしておくことをおすすめします。

ブレーキパッド交換後の注意点とメンテナンス方法

ブレーキパッド交換後の交換後の注意点とメンテナンス方法を詳しく解説します。

以下の4つのポイントに気をつけて、ブレーキパッド交換後も安全で快適なドライブを続けてくださいね。

- 慣らし運転の実施

- ブレーキフルードの確認と補充

- 異音や異常の確認

- 定期的な点検と清掃

1. 慣らし運転の実施

新品のブレーキパッドは、表面が完全に馴染んでいないため、交換直後は本来の制動力を発揮できないことがあります。

そのため、急ブレーキや長時間の連続使用を避け、一般道で約200km程度の穏やかなブレーキングを行い、パッドとローターを適切に馴染ませる「当たり付け」を行うことが推奨されています。

2. ブレーキフルードの確認と補充

ブレーキパッドの交換後は、ブレーキフルード(ブレーキオイル)の量を確認し、必要に応じて補充とエア抜きを行うことが重要です。

ブレーキフルード(ブレーキオイル)

リザーバータンク内のフルード量が下限(MIN)を下回っている場合は、上限(MAX)と下限の間になるようにフルードを補充しましょう。

3. 異音や異常の確認

交換直後は、ブレーキ操作時に異音が発生することがありますが、これはパッドとローターが馴染む過程で起こる場合が多いです。

しかし、異音が長期間続く場合や、ブレーキの効きに違和感を感じる場合は、早急に専門家に点検を依頼することが必要です。

4. 定期的な点検と清掃

ブレーキパッド交換後も、定期的な点検と清掃を行うことで、ブレーキシステム全体の性能を維持できます。とくに、ブレーキダストの蓄積はパッドやローターの劣化を促進するため、定期的な清掃が望ましいです。

ブレーキパッドに関するよくある質問

- キーと鳴ったり、鳴らなかったりするのはなぜでしょうか?

- ブレーキパッド交換時に使用するグリスの代用品はありますか?

- 交換は3.7mmでした方が良いと言われたのですが交換目安が2~3mmだったので悩んでいます。

- ブレーキパッドは純正のものを使用した方が良いのでしょうか?

- ブレーキパッドが1か所だけ減りが早い理由は?

- ブレーキパッドが少ないまま走行するとどうなる?

1.キーと鳴ったり、鳴らなかったりするのはなぜでしょうか?

踏み始めだけ音がする場合などは、交換時期が近づいているサインの可能性が高いです。

音が鳴ったまま放置したり使用を続けたりせずに、一度点検やブレーキの確認を作業対応の店舗ですることをおすすめします。

2.ブレーキパッド交換時に使用するグリスの代用品はありますか?

少量しか使わないグリスですが、代用品は推奨されていません。

調べると代用品に使えそうなものが出てくると思いますが、推奨されていないものが多いため、代用品を買わずに正規のものを使用してください。

3.交換は3.7mmでした方が良いと言われたのですが交換目安が2~3mmだったので悩んでいます。

できれば使用限度ギリギリまで使用したいところですが、ギリギリを狙うためにはこまめにブレーキパッドを確認する必要があります。

交換目安の厚さを目視で確認するのは難しいため、専門の整備士や作業員に確認してもらうのが安心です。

こまめに点検に行くのが難しい場合、安全のためにも早めの交換をおすすめします。

4.ブレーキパッドは純正のものを使用した方が良いのでしょうか?

純正しか使用できない車種もありますが、そうでない場合は必ずしも純正が良いというわけではありません。

自分の車の使い方によって社外のブレーキパッドを選ぶ場合もあります。

社外品の方が純正より値段が安い場合が多いので、自分の使い方に合わせて社外品を検討してみるのもいいかもしれません。

純正品と社外品については「ブレーキパッドの選び方:純正品と社外品の比較」も参考にしてくださいね。

5.ブレーキパッドが1か所だけ減りが早い理由は?

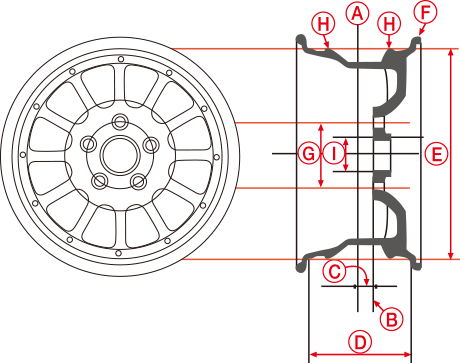

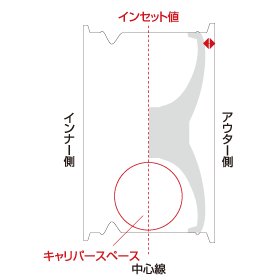

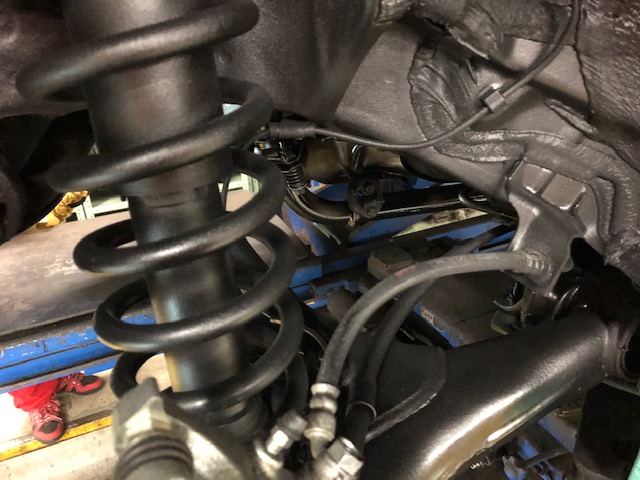

ほとんどのブレーキがブレーキパッドを挟むような形でキャリパーが装着されています。そのキャリパーがブレーキパッドを挟んでブレーキがかかる仕組みになります。

片側だけ減っている時は、そのキャリパー部分がうまく動かずに引っかかってしまうことで1か所だけ減りが早くなってしまうことがあります。

6.ブレーキパッドが少ないまま走行するとどうなる?

ブレーキパッドが少ない場合、ディスクローター側にも傷がついてしまい、使用不可になってしまう場合があります。

『ゴォー』という大きな音がした場合、ディスクローター側に傷がついていることが考えられます。

浅い傷なら研磨で対処できますが、傷が深いと使用できないため交換になります。

走行中に大きな『ゴォー』という音がしたら、必ずカー用品店や整備工場、ディーラーなどで点検をしてください。

お店によっては研磨作業に対応していない場合もあるので、事前に下調べをしてから行くか、問い合わせをしてから向かうとスムーズに受付が進みます。

まとめ:ブレーキパッドの異音や違和感を感じたらお店で点検しよう

今回はブレーキパッドの異音について原因や交換時期の目安を解説してきました。

ブレーキの故障や不具合は事故に直結しやすいです。

少しでも違和感を感じたり、今回紹介したような違和感があれば、必ず行きつけの整備工場や設備のあるお店で点検をしてください。

タイヤワールド館ベストではブレーキディスクの簡易点検も行なっておりますので、気になる方は是非お越しください。

もしも残量が少なかったり、異常があった場合はその場でご説明と商品の相談をさせていただきます。ブレーキの点検をして、安心安全なカーライフを過ごしましょう!

泉八乙女店

TEL: 022-773-2811

住所:仙台市泉区上谷刈1-6-1

アクセス:仙台北環状線沿い

営業時間:10:00~19:00

趣味:ドライブ旅行

モットー:一期一会

特技:スノーボード

物腰柔らかな接客で安心して買い物が出来ると定評あり。