「タイヤを屋外で保管するときにタイヤカバーは必要なの?」

「袋に入れておけば、タイヤは汚れないからタイヤカバーは不要ですよね?」

このようなご質問をよく受けます。

結論から言うと、タイヤをビニール袋にいれるだけの保管や、タイヤをむき出しの状態で保管することはおすすめできません。

タイヤカバーをしないまま屋外でタイヤを保管すれば、紫外線や雨風の影響により、ひび割れや錆が発生し、タイヤの劣化を早める可能性が高いからです。

本記事では、タイヤカバーの重要性やタイヤカバーの選び方など、タイヤ保管についてわかりやすく解説します。ぜひ、参考にしてみてください。

- タイヤの屋外保管にカバーが必要な3つの理由

- タイヤカバーなしで屋外保管するデメリット

- タイヤカバーを選ぶ5つのポイント

- 屋外保管におすすめのタイヤカバー

- ┗Mr.Youタイヤカバー(横置きフルタイプ)

- ┗Mr.Youタイヤカバー(縦置きフルタイプ)

- ┗COVERGROUPタイヤカバー(1本用タイプ)

- タイヤ保管の注意点

- ┗ホイールつき

- ┗ホイールなし

- 自宅で保管できない方はタイヤ保管サービスもおすすめ

タイヤの屋外保管にカバーが必要な3つの理由

タイヤ交換後に屋外保管する場合は、タイヤカバーの活用がおすすめです。

タイヤカバーを使用することで、紫外線や雨風によるタイヤへの負担が軽減でき、適切な状態で保管できるからです。

本章では、タイヤの屋外保管にカバーが必要な3つの理由を解説します。

- タイヤを紫外線から守ってくれる

- タイヤを雨風から守ってくれる

- タイヤの寿命が長くなる

タイヤを紫外線から守ってくれる

タイヤカバーをおすすめする1つ目の理由は「タイヤを紫外線から守ってくれる」です。タイヤは紫外線を浴び続けることで、ひび割れが発生しやすく、タイヤが劣化する原因につながります。

タイヤを屋外で保管するときにタイヤカバーを使用すれば、紫外線によるタイヤへの影響が減少し、ひび割れも未然に防ぐことが可能です。

タイヤカバーを活用して、タイヤを紫外線から守り、タイヤを長持ちさせましょう。

タイヤを雨風から守ってくれる

タイヤを雨風から守ってくれることも、タイヤカバーをおすすめする理由のひとつです。タイヤを雨風から守ることで、タイヤに傷が付くことや、水分の付着を未然に防ぐことが可能です。

タイヤに水分が付着した状態で長期間屋外保管すれば、カビの発生やホイールの錆など、タイヤ全体に悪影響を及ぼします。悪い状態のタイヤを継続して使用すれば、タイヤに亀裂が入ったり、偏摩耗になったりと、最悪バーストの危険があります。

雨風の影響を未然に防ぐためにも、タイヤを屋外保管する際は、タイヤカバーを必ず使用しましょう。

タイヤの寿命が長くなる

タイヤを紫外線や雨風から守ることで、タイヤの劣化を未然に防げるため、タイヤの寿命が長くなります。タイヤの劣化を防止できれば、長期的にみてタイヤにかかるコストを抑えることが可能です。

また、保管状態が適切なタイヤなら、次回のタイヤ交換後も安心して走行できます。

タイヤカバーを使用するだけで、タイヤを簡単に保護できるため、タイヤを屋外で保管するときは、タイヤカバーの利用をおすすめします。

タイヤカバーなしで屋外保管するデメリット

タイヤカバーを使用しない屋外保管は、デメリットしかありません。タイヤをむき出しの状態で屋外に保管すれば、タイヤへの負担が大きく、悪い影響しかないからです。

本章では、タイヤカバーなしで屋外保管するデメリットを紹介します。

- タイヤがひび割れしやすくなる

- タイヤの劣化が早くなる

- タイヤを盗難される可能性がある

タイヤがひび割れしやすくなる

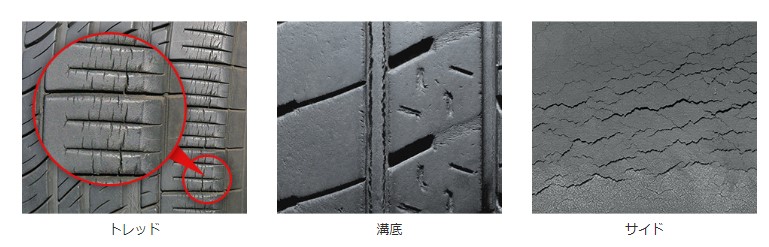

タイヤカバーなしで屋外保管する1つ目のデメリットは「タイヤがひび割れしやすくなる」です。

タイヤが紫外線を浴び続けると、タイヤに含まれている劣化防止剤(※)が気化して消耗することで、タイヤのひび割れにつながります。

タイヤを屋外で保管する場合は、タイヤの劣化原因である紫外線を避ける必要があります。

ひび割れを予防するためにも、タイヤカバーを使用して、タイヤの劣化を防止できる環境で保管しましょう。

※ゴムの老化を防ぐための成分

タイヤの劣化が早くなる

タイヤカバーなしで屋外保管する2つ目のデメリットは「タイヤの劣化が早くなる」です。

タイヤをむき出しの状態で屋外に保管すれば、雨や風、紫外線などの影響を受けます。タイヤが悪い影響をうければ、タイヤの劣化が早くなり、タイヤ交換を余儀なくされる可能性が高くなります。

たとえば、タイヤの屋外保管にともなうタイヤへの悪影響は、以下の通りです。

| 屋外環境 | タイヤの状態 |

| 雨 | タイヤに水分が付着することでカビや錆が発生する |

| 風 | タイヤが傷つく |

| 紫外線 | 劣化防止剤の消耗によりタイヤがひび割れする |

上記の他にも、タイヤワックスを使えば大丈夫と思うかもしれません。

しかしタイヤワックスの成分には、劣化防止剤も一緒に流してしまう油性の商品もあるため注意が必要です。

タイヤを盗難される可能性がある

タイヤカバーなしで屋外保管する3つ目のデメリットは「タイヤを盗難される可能性がある」です。タイヤを交換する時期は、タイヤの窃盗被害が増加する傾向にあります。

埼玉県の発表では、令和5年1月〜4月末までの間に、タイヤやホイールの盗難被害が40件以上発生しました。

タイヤ交換後に外部から目の届く場所に保管すると、盗難の危険性も考えられるため注意が必要です。タイヤを屋外で保管する場合は、タイヤカバーを使用して、目のつきにくい場所で保管することをおすすめします。

タイヤカバーを選ぶ5つのポイント

タイヤカバーを検索しても、膨大な商品の中から、保管状況に合ったタイヤカバーを見つけるのは困難です。

本章では、タイヤカバーを選ぶ5つのポイントを解説します。

- タイヤのサイズに合わせて選ぶ

- タイヤの収納方法で選ぶ

- タイヤの置き方で選ぶ

- タイヤカバーの素材で選ぶ

- タイヤカバーの機能性で選ぶ

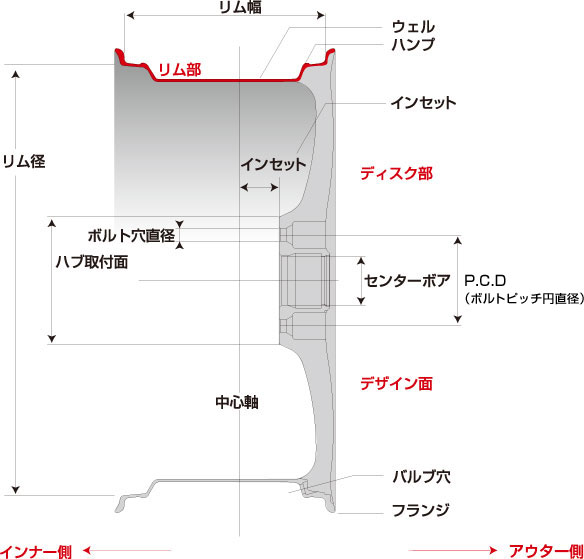

タイヤのサイズに合わせて選ぶ

タイヤカバーを選ぶ1つ目のポイントは「タイヤのサイズ」です。タイヤカバーのサイズは、メーカーによって異なります。

一般的には、SサイズからLLサイズまでの商品が多いです。

タイヤカバーは、軽自動車から大型車まで、幅広いサイズの取り扱いがあります。タイヤのサイズに合ったタイヤカバーを選びましょう。

タイヤの収納方法で選ぶ

タイヤカバーを選ぶ2つ目のポイントは「タイヤの収納方法で選ぶ」です。

タイヤカバーは、「1本用タイプ」と、4本まとめて全体的に収納できる「フルタイプ」があります。

上記収納方法の、メリットとデメリットを表にまとめました。

| 収納方法 | メリット | デメリット |

| 1本用タイプ | 1本ずつ保護して収納できる | 1本ずつ収納する手間がかかる |

| フルタイプ | タイヤをまとめて収納できる | 1本ずつ保護できない |

タイヤを屋外保管する場所によって、収納タイプ別でタイヤカバーを決める必要があります。

タイヤを保管する場所は、必ず確認してからタイヤカバーを選びましょう。

タイヤの置き方で選ぶ

タイヤカバーを選ぶ3つ目のポイントは「タイヤの置き方」です。

一般的にタイヤ保管は、縦置き保管か横置きで保管します。

タイヤの置き方に適したタイヤカバーは、以下の通りです。

・横置き保管はフルタイプがおすすめ

縦置き保管は1本用タイプがおすすめ

縦置き保管の場合は、1本用タイプのタイヤカバーがおすすめです。

屋外保管の場合は、必ずしもタイヤを保管できるスペースがあるとは限りません。

1本用タイプのタイヤカバーは、自宅内の省スペースを活用して保管することが可能です。

タイヤを保管する場所の確保が難しい方は、縦置き保管に適した1本用タイプがおすすめです。

横置き保管はフルタイプがおすすめ

横置き保管の場合は、フルタイプのタイヤカバーをおすすめします。

フルタイプは、1本ずつ保管する必要がなく、4本のタイヤをまとめて収納できます。

タイヤを屋外保管できるスペースがあり、1本ずつ保管する手間を少なくしたい方には、フルタイプのタイヤカバーがおすすめです。

タイヤカバーの素材で選ぶ

タイヤカバーを選ぶ4つ目のポイントは「タイヤカバーの素材」です。タイヤの屋外保管は、タイヤを保管する地域によって、タイヤに与える影響は異なります。

タイヤカバーは、雨量が多い地域や紫外線が強い地域、風が強い地域など、住んでいる環境や保管状況に合わせて選びましょう。

たとえば地域別でおすすめの素材は、以下の通りです。

| 地域 | おすすめ素材 |

| 雨量が多い地域 | 防水素材かつファスナーも防水加工 |

| 風が強い地域 | 耐久性の高い丈夫なオックス素材 |

| 紫外線が多い地域 | UVカット素材で遮光性が高い素材 |

タイヤの保管状況や保管する地域に応じて、タイヤカバーを選びましょう。

タイヤカバーの機能性で選ぶ

タイヤカバーを選ぶ5つ目のポイントは「タイヤカバーの機能性」です。

たとえば、タイヤカバーの機能性がある商品は、以下の通りです。

・タイヤを着脱しやすいゴムひも付きのタイヤカバー

・前後左右どのタイヤを収納しているかわかるタイプのタイヤカバー

・タイヤの部品が収納可能なポケット付きタイヤカバー

上記商品以外にも、タイヤカバーの種類は豊富です。

タイヤを保管する場所、タイヤ保管後の管理体制に合ったタイヤカバーを選びましょう。

屋外保管におすすめのタイヤカバー

タイヤを適切な状態で保管するためには、保管するタイヤのサイズや保管状況によって、最適な商品を選ぶ必要があります。

本章では、おすすめのタイヤカバーを3つ紹介します。

・Mr.Youタイヤカバー(縦置きフルタイプ)

・COVERGROUP タイヤカバー(1本用タイプ)

タイヤを長持ちさせるためにも、ぜひ参考にしてみてください。

Mr.Youタイヤカバー(横置きフルタイプ)

屋外保管におすすめのタイヤカバー1つ目は「Mr.You」のタイヤカバー(横置きフルタイプ)です。

おすすめポイントは以下の5つです。

- 生地は丈夫な厚手仕様の、420Dオックスフォード生地を使用している

- ポリウレタン塗料と紫外線防止保護塗料の使用で、防水と紫外線対策ができる

- タイヤカバー下部に、ヒモとストッパーで吹き飛び予防できる

- 軽自動車からSUV車のタイヤまで、幅広いサイズがある

- ジッパーが大きく開くため、タイヤカバーをかけやすい

タイヤを屋外で保管する時の条件である、防水性や防塵性、紫外線対策をクリアしており、価格も安価であるためおすすめです。

ただしタイヤを地面に直置きすると、タイヤの劣化や変形の原因につながるため注意が必要です。タイヤの劣化や変形を未然に防ぐためにも、タイヤの直置き対策ができる、タイヤパレットの購入もあわせておすすめします。

| 商品名 | Mr.Youタイヤカバー |

| 価格 | 2,599~2,799円(税込)※ |

| 置き方 | 横置き |

| サイズ一覧 | S・M・L |

| 防水性 | 〇 |

| 紫外線対策 | 〇 |

| 丈夫さ | 〇 |

| 素材(生地) | 420Dオックスフォード生地 |

| 同時購入推奨商品 | Belca すのこ タイヤパレット |

※Amazon:R5年5月16日時点

Mr.Youタイヤカバー(縦置きフルタイプ)

屋外保管におすすめのタイヤカバー2つ目は「Mr.You」のタイヤカバー(縦置きフルタイプ)です。

おすすめポイントは以下の5つです。

- 耐水圧3500paと防水性に優れているため、豪雨にも備えられる

- ジッパーも防水加工が施されている

- Mr.You独自シルバーコートで紫外線対策ができる

- 丸洗いできるため、長く使用できる

- 耐用年数も5年以上でコストパフォーマンスがよい

縦置きフルタイプのタイヤカバーを使用する場合、タイヤを縦置き保管するためのラックが必要です。

上記商品の推奨するタイヤラックも、あわせて検討することをおすすめします。

| 商品名 | Mr.Youタイヤカバー |

| 価格 | 3,399~3,599円(税込)※ |

| 置き方 | 縦置き |

| サイズ一覧 | M・L |

| 防水性 | 〇 |

| 紫外線対策 | 〇 |

| 丈夫さ | 〇 |

| 素材(生地) | 420Dオックスフォード生地 |

| 同時購入推奨商品 | アイリスオーヤマ タイヤラック Mサイズ:KSL-590 Lサイズ:KSL-710 |

※Amazon:R5年5月16日時点

COVERGROUPタイヤカバー(1本用タイプ)

屋外保管におすすめのタイヤカバー3つ目は「COVERGROUP」のタイヤカバー(1本用タイプ)です。

おすすめポイントは以下の6つです。

- 取っ手付きで持ち運びしやすい

- 部品を収納できるポケットが付いているため、部品の紛失防止ができる

- 前後左右どのタイヤかわかるように、メモを入れるポケットがある

- タイヤの接地面(黒い部分)はオックス600D+PVCで丈夫なつくり

- フェルトパッドでホイールを埃やゴミから保護してくれる

- タイヤサイズは15-22インチサイズで、幅広いタイヤに対応している

また、タイヤを保護するフェルトパッドが付属するため、ホイールも優しく保護することが可能です。

注意点はフルタイプと異なり、防水性が劣ることです。

タイヤが濡れないためにも、軒下など雨水が浸入しない場所で保管しましょう。

雨水が侵入する可能性のある場所であれば、フルタイプのタイヤカバーと併用することをおすすめします。

| 商品名 | COVERGROUP |

| 価格 | 4,800円(税込)※ |

| 置き方 | 縦置き・横置き |

| サイズ一覧(対応可能インチ) | 15~22インチ |

| 防水性 | 〇 |

| 紫外線対策 | 〇 |

| 丈夫さ | 〇 |

| 素材(生地) | ・黒い部分:600Dオックスフォード+PVC ・色あり部分:210Dオックスフォード |

| 同時購入推奨商品 | アイリスオーヤマ タイヤラック Mサイズ:KSL-590 Lサイズ:KSL-710 |

※R5年5月16日時点

タイヤ保管の注意点

タイヤ保管をするときは、ホイールの有無に応じたタイヤの置き方で、保管方法を検討しましょう。

以下の表に、ホイール有無別の適切な保管方法、注意点と改善ポイントをまとめました。

ホイールつき

| 保存方法 | 横置き |

| 注意点 | 下のタイヤが、上のタイヤの重みで変形する可能性がある |

| 改善ポイント | タイヤ専用ラックを使い、タイヤにかかる負担を減らす |

ホイールなし

| 保存方法 | 縦置き |

| 注意点 | タイヤの接地面が長い期間同じ場合、変形の可能性がある |

| 改善ポイント | 定期的にタイヤの接地面を入れ替えて、変形を予防する |

上記の2つの注意点で共通することは、長期間同じ箇所に負担が加わり続ければ、タイヤの変形につながることです。

タイヤを長持ちさせるためにも、ラックをあわせて活用し、適切な保管方法でタイヤを管理しましょう。

タイヤの正しい保管方法については【タイヤの正しい保管方法は?事前準備でタイヤを長持ちさせよう】の記事も参考にしてみてください。

自宅で保管できない方はタイヤ保管サービスもおすすめ

タイヤを保管するスペースがなくてお困りの方は、タイヤ保管サービスを有効活用しましょう。

タイヤ保管サービスとは、夏用タイヤや冬用タイヤ(スタッドレス)を、メンテナンスも含めて最適な環境で保管してくれるサービスです。

タイヤ保管サービスの内容は店舗によって異なりますが、タイヤワールド館BESTでは、タイヤ保管以外に以下のサービスも実施しています。

・バランス調整

・空気圧調整

・残溝チェック

・ホイール安全点検

タイヤ保管サービスについては【タイヤ保管サービスとは?おすすめ点や料金をご紹介】の記事も参考にしてみてください。

タイヤワールドBESTはタイヤ保管サービスも実施しております

本記事では、以下の内容を解説しました。

一方で、保管する場所を確保できない方も少なくありません。屋内外問わずタイヤを保管するスペースがない方は、タイヤ保管サービスの利用もおすすめです。

タイヤワールド館ベストでは、経年劣化具合や空気圧調整など、お客様のタイヤを最適な状態で保管する、タイヤ保管サービスも実施しております。

お気軽にご相談ください!

2022年6月からベストライターチームとして本格始動!

タイヤやホイール等車に関するあらゆる悩みを解消できたり、

購入する時のポイントなど

足回りを取り扱うプロとして執筆していきます!

公式InstagramやTwitterも更新しているので是非

そちらもご覧ください!