- TEINの商品はクオリティが高いのにお手頃な価格で購入できる理由を教えて下さい。

- TEINの商品が優れている点や独自の技術を教えて下さい

- 車高調を付けるメリットデメリットを教えて下さい

- 複筒式・単筒式の違いについて教えて下さい

- 自分に合った車高調の選び方を教えて下さい

- 減衰力調整とは何ですか?

- 車高を下げた時ライトが照らす範囲が狭まった様な感じがするのですがローダウンは関係していますか?

- リフトアップする方が増えていますがTEINからはどんな商品が発売されていますか

- リフトアップするメリット・デメリットを教えて下さい

- ダウンサスも種類がありますがそれぞれどんな特徴があるのでしょうか?

- ダウンサスを入れた時異音がするという声がありますが原因や解消法を教えて下さい

- TEINの補償内容や期間を教えて下さい

- 車高調・ダウンサスを検討している方にここは気を付けて!というポイントを教えて下さい

- まとめ

株式会社TEIN

沼田 啓資さん

タイヤワールド館ベストを数十年担当してくれている沼田さん。知識豊富で無くてはならない存在です!

TEINの商品はクオリティが高いのにお手頃な価格で購入できる理由を教えて下さい

TEINでは自社設計の生産設備を多く導入しております。車高調メーカーにもよるのですが外部に委託を行っている場合には外注コストがかかるためその分低コストでの提供が難しくなります。テインでは自社で生産・製造を行っているのでコストを抑えて提供することが可能です。

TEINの商品が優れている点や独自の技術を教えて下さい

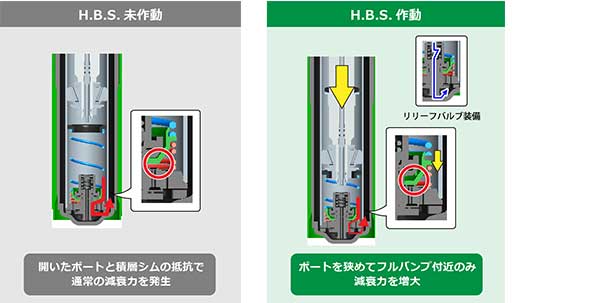

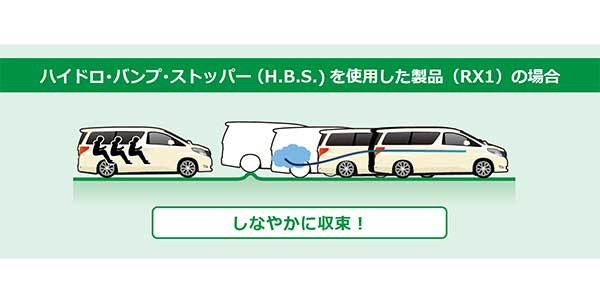

一般的な製品の場合、段差を通過する際にバンプラバーの衝撃があるので大きな突き上げが起こり車が下から突き上げられるげられる症状が続いて、挙動が収まるまでに時間がかかります。

H.B.Sを使用した製品の場合には衝撃をしなやかに受け止め跳ね上げられることも少なく短時間で挙動が落ち着きます。そのためフル乗車や荷物満載のミニバンでもギャップを通過する時の不快な衝撃を軽減し、全席において快適な乗り心地を保つことができます。

但し、これは一般的な車高調に対しての優位性となるので純正より乗り心地がさらに良くなるという分けではありませんのでご注意下さい。

専売特許というわけではないのでメーカーによっては似たような技術を搭載している車高調もあります。もともとラリーシーンから競技ベースでできた技術で、ラリーなどでスピードを出し飛んだときにいち早く安定させ、またすぐに走りだせるように設計しています。

とくにミニバンは2列目3列目の体感がだいぶ変わるのではないかと思います。

車高調を付けるメリットデメリットを教えて下さい

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 走行時のハンドリングの向上 | 乗り心地が硬くなる傾向がある |

| 自分好みに車高を変えることができる | 下回りを擦る場合があるので注意が必要 |

| ドレスアップ効果が得られる | 純正と構造が異なるので音が出る場合がある |

| 純正の乗り味を変えられる(減衰力調整) |

車高を下げるとかっこよくはなりますがデメリットも覚えてて頂けると良いですね。

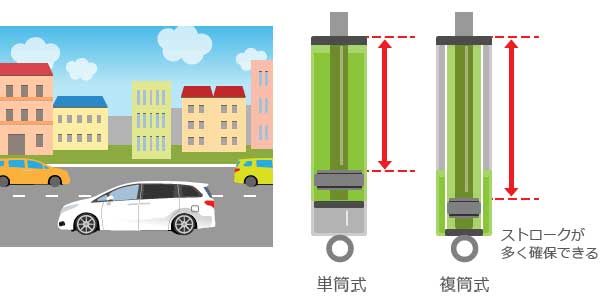

複筒式・単筒式の違いについて教えて下さい

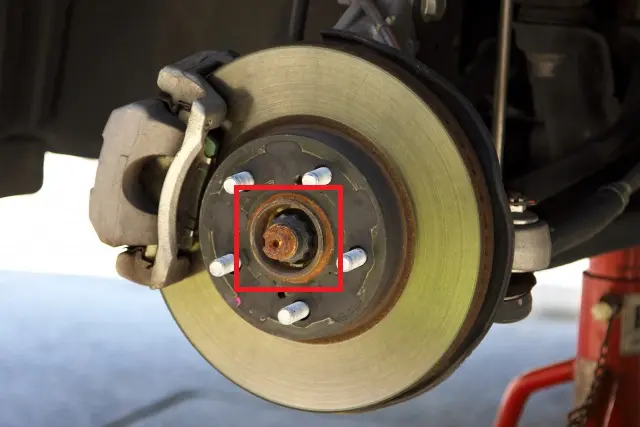

ショックアブソーバーに使われている筒の数の違いで、単筒式は1本の筒の中にオイルやガス、ピストンバルブなどが入っているタイプ。複筒式は外側のケースの中にもう1本シリンダーが入っていてその中をピストンバルブが上下するタイプとなる事から複筒式と呼ばれています。

メーカーさんによっては単筒式しかない所もありますが、テインでは用途によって両方のタイプを使い分けて制作しております。

大きく分けると単筒式はスポーツカーメインで考えています。放熱性が良く減衰力の特性をだしやすいという部分があります。

街乗りのメインの場合は複筒式がおすすめです。二重構造になっているので傷が入ってしてもショックアブソーバーとして機能できます。ガスが入っているので大きく下までストロークする事は出来ないのですがTEINの複筒式の車高調は下の方までストロークさせることができるので乗り心地が比較的良い傾向にあります。

自分に合った車高調の選び方を教えて下さい

スポーツカーでコーナーを責めたい人

全長調整式サーキットスペック車高調をおすすめします。スポーツ走行に適した基本スプリングレートの設定や減衰力チューニングを施しました。サーキット走行の頻度が高いお客様にご満足いただけると思います。

できるだけ価格を抑えたい人

部品の一部を純正のものを使っていただくタイプ、ネジ調整式減衰力固定タイプがおすすめです。価格が抑えたい方におすすめです。

街乗りメインの人

乗り味のマイルドさが欲しいと思うので全調整式ストリートスペック車高調がおすすめ。

価格以上の性能でご満足頂けると思います。

出来るだけ乗り心地が良いものを買いたい人

車高を下げたいというより純正の乗り心地が硬いと感じている方には純正形状タイプがおすすめです。

お客様が1番何を重視するかによって選ぶ商品が変わってくるので購入の際は販売店にご相談頂ければと思います。

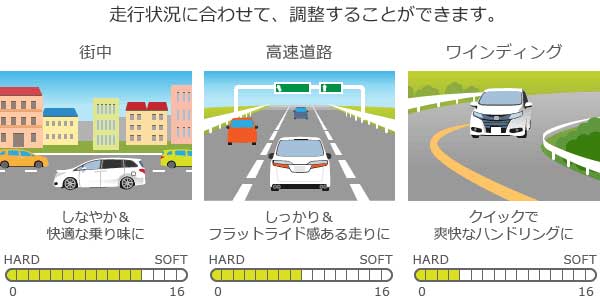

減衰力調整とは何ですか?

乗車人数やどこを走行するかその状況によって乗り心地を硬くしたり柔らかくしたりできる

調整の事です。

減衰力調整はリーズナブルモデルには非搭載となっています。

どんな時に減衰力を変えるのか?

乗車人数や、走る場所・・例えば街乗りや山道走行時など使用シーンに合わせて変えます。例えば乗車人数が多い時は硬くした方が後部座席のふらつきが軽減されるなど。

減衰力調整を選んだ方が良い人

運転を楽しみたい人、ご家族を乗せる機会が多い方。車でのお出かけ機会が多い方は減衰力調整があった方が良いでしょう!乗り心地が悪いと車に酔ってしまう事もあります。

自分で減衰力調整はできるのか?

基本的には可能です。しかし車種によっては調整部分が隠れてしまうので困難な場合もあるので別売りの商品にはなりますが、運転席に座ったままで減衰力を操作できるEDFCコントローラーというものがあります

気軽に減衰力が変えることができるのでとても便利です。

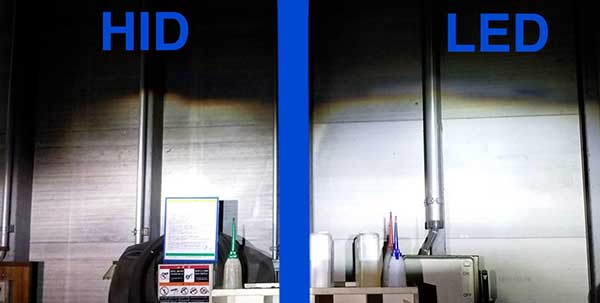

車高を下げた時ライトが照らす範囲が狭まった様な感じがするのですがローダウンは関係していますか?

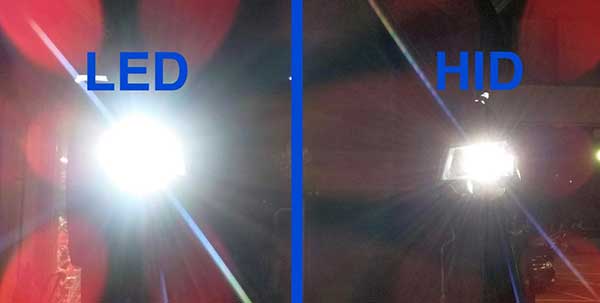

近年の車にはオートレベリング機能が搭載されている車種が増えてきており、ローダウンした際に車両側のセンサーが【ライトが上向きになっている】と勘違いをしてしまい対向車がまぶしくならない様、自動で光軸をさげる調整を行ってしまうためライトが手前からしか照らさない状態になってしまう場合があります。

対処法としては、調整式オートレベライザーロッドを装着することでセンサーを補正し適正な照射範囲へと修正を行うことが出来ます。

テインでは今までラインナップがありませんでしたが多くのご要望があり、現在開発準備中となります。

リフトアップする方が増えていますがTEINからはどんな商品が発売されていますか?

ストリートアドバンスZ4

1インチアップのネジ式車高調整タイプの車高調

エンデュラプロHCプラス

ショックアブソーバを交換するだけで車高が20mmアップ

リフトアップするメリット・デメリットを教えて下さい

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ロードクリアランスが確保され、悪路の走破性が良くなる | 重心が高くなりカーブなどで物理的に横転し易くなる |

| アイポイントが高くなり視界を広く確保できる | 走行中に風の影響を受けやすくなり純正よりもふらついてしまう場合がある |

ローダウン同様、リフトアップにもメリットデメリットがあります。ご理解頂いた上でご購入を頂けるとより満足できるかと思います。

ダウンサスも種類がありますがそれぞれどんな特徴があるのでしょうか?

下げ幅重視タイプのダウンサス

S.TECH(エステク)

突き上げ軽減・適度なダウン量のダウンサス

HIGH.TECH(ハイテク)

ダウンサスを入れた時異音がするという声がありますが原因や解消法を教えて下さい

原因はさまざまありますが、他にもスプリングが縮んだ時に、金属同士が接触してしまうような場合にも異音が出ることがあります。

異音の解消方法

解消しきれない場合もあるので軽減策となりますが、ます車体側ゴムブッシュ部分から音が出ている場合は、一旦ゴムブッシュ部分を開放し車両側に荷重がかかった状態で再度締め付けを行うと純正のバランスに近づけることができ音が軽減されます。

スプリングの金属同士の接触音の場合には

「スプリング消音シート」という部分を追加装着する事で軽減できる場合もあります。

TEINの補償内容や期間を教えて下さい

製品にもよりますが、競技用を除く車高調製品の保障は

「製品保障3年、又は6万キロ⁺固着保障3年」となります。数年前までは「製品保証1年、又は2万キロ保障」のみでしたが品質の向上に伴い現在の保障内容に延長されています。

車高調・ダウンサスを検討している方にここは気を付けて!というポイントを教えて下さい

残念ながら粗悪な製品も多くみられるようになってきました。足回りは安全に関わる部品となるので購入や取付はタイヤワールド館ベストのような販売実績・作業経験豊富な足回りのプロショップへ相談されるのが安心・安全かと思います。

まとめ

車高調にも沢山種類があり、どんなシーンで使う事が多いのか?求める性能によって適切な車高調を選ぶことで毎日の運転がより楽しくなりそうですね!車高調・ダウンサスをご検討されている皆様ぜひTEINの車高調はいかがでしょうか?

沼田さん本日は貴重なお話をありがとうございました!

2022年6月からベストライターチームとして本格始動!

タイヤやホイール等車に関するあらゆる悩みを解消できたり、

購入する時のポイントなど

足回りを取り扱うプロとして執筆していきます!

公式InstagramやTwitterも更新しているので是非

そちらもご覧ください!