● 「ホイールバランスが崩れるとどうなる?」

● 「なぜホイールバランス調整が必要なのか?」

● 「ホイールバランスを崩さないための対策は?」

このような疑問をお持ちではありませんか?

ホイールバランスは、安全で快適な走行に欠かせない重要な要素です。

しかし、バランスが崩れるとハンドルのブレやタイヤの片減り、車体の振動などが発生し、放置すると燃費の悪化や思わぬ事故につながることもあります。

本記事では、ホイールバランスの重要性や崩れる原因、具体的な対策を初心者にもわかりやすく解説します。

ホイールバランスとは

ホイールバランスとは、タイヤとホイールにかかる遠心力のバランスを指します。

真円ではないタイヤとホイールをウエイトバランスを使用して、重心を中心にする作業をホイールバランス調整といいます。

ホイールバランスが悪い状態で走行すれば、車体の振動やハンドルのブレ、タイヤのガタつきなど、車の走行に支障が出るため大変危険です。

安全かつ安定した走行をするためにも、ホイールバランス調整は必ずおこないましょう。

ホイールバランスが崩れると起こる5つのリスク

ホイールバランスが崩れた状態では、あなたが安全運転をしても、ハンドルのガタつきや車体の振動など、運転に支障が出るため危険です。

ホイールバランスを調整することで、安定した走行ができ、より安全な運転を実現できます。

本章では、ホイールバランスが崩れて起こるリスクを5つ紹介します。

- まっすぐ走らない

- 走行中の車が激しく振動する

- タイヤのすり減り箇所が偏る

- タイヤ周辺のパーツが損傷する

- 燃費が悪くなる

1.まっすぐ走らない

ホイールバランスが崩れると起こるリスクの1つ目は「まっすぐ走らないこと」です。タイヤとホイールにかかる遠心力の重心が中心ではないため、走行が不安定になります。

タイヤの回転が不安定な状態で走行すると、ハンドルの強いブレや振動などの原因になり、まっすぐ走れないため大変危険です。

また、走行速度が速いほど、ハンドルのブレや振動は、より強くなります。

ハンドルのブレや強い振動の症状がでたら、早めにホイールバランス調整をしましょう。

2.走行中の車が激しく振動する

ホイールバランスが崩れると起こるリスクの2つ目は「走行中の車が激しく振動すること」です。

走行中の車の激しい振動は、シミー現象と呼ばれています。80km以下の速度で発生しやすく、振動が車体からハンドルに伝わり、運転に支障がでる非常に怖い現象です。

ハンドル操作できないほど振動することもあるため、事故につながる恐れがあります。シミー現象が起きた場合は、すぐに車を停車して、専門店に相談しましょう。

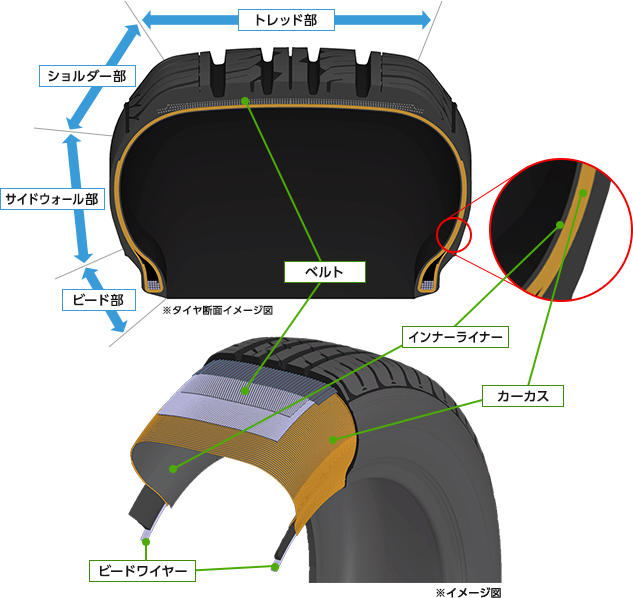

3.タイヤのすり減り箇所が偏る

ホイールバランスが崩れると起こるリスクの3つ目は「タイヤのすり減り箇所が偏ること」です。

偏摩耗、片減りなどと呼ばれており、タイヤの重心がずれると、地面の接地面とのバランスが悪くなることでおこる現象です。

タイヤの偏摩耗は主に3種類あります。

引用:ブリヂストン

上記のような極端なすり減り方をすると、不安定な走行につながるだけでなく、タイヤの寿命も短くなります。

タイヤのすり減り方は、目視で簡単に確認できるため、定期的に確認することをおすすめします。

4.タイヤ周辺のパーツが損傷する

ホイールバランスが崩れると起こるリスクの4つ目は「タイヤ周辺のパーツの損傷が激しくなること」です。

車体の強い振動により、サスペンションやベアリングなど、タイヤやホイール周辺のパーツには大きな負担がかかります。

ホイールバランスの崩れを放置すれば、多くのパーツを修理・交換する必要があるため、余計な費用が発生する可能性も少なくありません。

定期的にホイールバランスを点検して、パーツの損傷を未然に防ぎましょう。

5.燃費が悪くなる

ホイールバランスが崩れると起こるリスクの5つ目は「燃費が悪くなること」です。

ホイールバランスが悪い状態で走行すると、タイヤにブレが生じ、回転が不安定になります。

その結果、タイヤにかかる負担が大きくなり、エンジンがムダな力を使用するため、燃費効率が悪化します。

ホイールバランスが狂う3つの原因

本章では、ホイールバランスが狂う3つの原因を紹介します。

- ホイールバランスウェイトの脱落

- タイヤのすり減り箇所の偏り

- 強い衝撃によるタイヤ位置のズレ

1.ホイールバランスウェイトの脱落

ホイールバランスが崩れる1つ目の原因は「ホイールバランスウエイトが取れること」です。

バランスウエイトは、運転を繰り返していれば、取れる可能性があります。走行中に、バランスウエイトが取れたことに、すぐに気付くのは困難です。

ホイールバランスウエイトが取れた場合は、タイヤの編摩耗やアライメントの崩れ、タイヤの劣化を早める原因になるため、早めに最寄りの専門店に相談しましょう。

2.タイヤのすり減り箇所の偏り

![src=]() 2.タイヤのすり減り箇所の偏り” class=”headline-img”>

2.タイヤのすり減り箇所の偏り” class=”headline-img”>

引用:DUNLOP

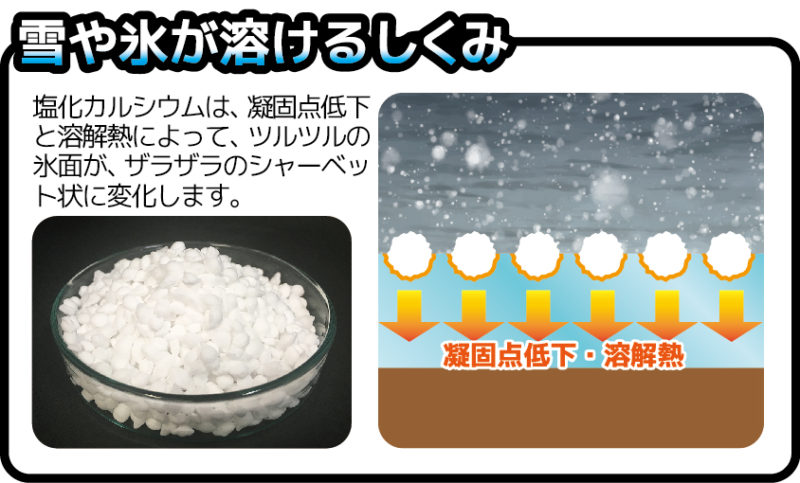

ホイールバランスが崩れる2つ目の原因は「タイヤが偏摩耗していること」です。

上記写真のような偏摩耗した状態で走行すると、ホイールバランスが崩れやすくなります。

偏摩耗は、スリップやバーストの危険もあるため、タイヤのすり減りは適時確認しましょう。

3.強い衝撃によるタイヤ位置のズレ

ホイールバランスが崩れる3つ目の原因は「強い衝撃でタイヤの位置がずれること」です。

ホイールバランスの崩れは、交換後のタイヤが馴染む前に、起こる可能性があります。

たとえば、以下の3つです。

● 急加速

● 急ハンドル

● 急ブレーキ

上記のような運転時に強い衝撃がかかると、タイヤの位置がずれてホイールバランスが崩れます。

運転中の強い衝撃に心当たりがある方は、タイヤ交換した店舗や、ホイールバランス調整を実施している専門店に、相談することをおすすめします。

ホイールバランスの状態を確認する3つの方法

本章では、ホイールバランスの状態を確認する3つの方法を解説します。

- 走行時にハンドルのブレがないか

- 走行時にガタつきがないか

- タイヤのすり減りはないか

簡単に確認できる方法なので、ぜひ参考にしてみてください。

1.走行時にハンドルのブレがないか

ホイールバランスの状態を確認する1つ目の方法は「走行時にハンドルのブレがないか」です。

タイヤやホイールに問題がない場合、ハンドルのブレを感じることはほとんどありません。

ハンドルの強いブレは、勝手にハンドルが動いてしまったり、ハンドルの振動が強くなったりと、通常では体験したことのない感覚です。

ハンドルにブレを感じたら、必ずホイールバランスの点検に行きましょう。

2.走行時にガタつきがないか

ホイールバランスの状態を確認する2つ目の方法は「走行時にガタつきがないか」です。

ホイールバランスが崩れると、車体に強いガタつきが生じます。

ガタつきを無視するムリな走行は、不安定な走行にもつながるため、非常に危険です。

目視の確認ができないため、走行中のガタつきが強いと感じたら、ホイールバランスの点検にいきましょう。

3.タイヤのすり減りはないか

ホイールバランスの状態を確認する3つ目の方法は「タイヤのすり減りがないか」です。

タイヤのすり減り方は、片べり摩耗やセンター摩耗、両肩べり摩耗など、偏ったすり減り方が特徴です。

ホイールバランスが崩れる他にも、タイヤの劣化が早くなったり、燃費が悪くなったりと、タイヤ以外の問題が発生する可能性もあります。

タイヤのすり減り具合は、目視で簡単に確認できるため、定期的に確認しましょう。

ホイールバランスを調整したほうがいいタイミング

以下のようなタイミングでは、ホイールバランスを調整したほうがいいでしょう。

● 新しいタイヤやホイールに交換したとき

● 夏タイヤやスタッドレスタイヤに履き替えるとき

● 走行中に違和感を感じたとき

それぞれ具体的な内容を確認しましょう。

新しいタイヤやホイールに交換したとき

新しいタイヤやホイールに交換すると、製造や取り付けの誤差によって重量のバランスが崩れることがあります。

とくにホイールとタイヤの組み合わせが変わる場合、ホイールバランスが適切でないと、走行中に振動や異音が発生する原因となります。

バランス調整をしないまま走行を続けると、ハンドルのブレやタイヤの偏摩耗が進み、乗り心地が悪くなるだけでなく、サスペンションやステアリング系統にも負担がかかるでしょう。

新しいタイヤやホイールに交換した際は、必ずホイールバランスを調整することが重要です。

夏タイヤやスタッドレスタイヤに履き替えるとき

季節ごとにタイヤを交換する際も、ホイールバランスの調整が必要です。タイヤは使用していくうちに摩耗や劣化が進み、バランスが崩れることがあるからです。

長期間保管していたタイヤは、経年劣化や保管時の状態によって変形している可能性があり、バランスを崩している可能性があります。

さらに、スタッドレスタイヤと夏タイヤではゴムの硬さやトレッドパターンが異なるため、装着時にホイールバランスを調整しなければいけません。

タイヤ履き替え時はバランス調整を行い、安定した走行性能を維持しましょう。

走行中に違和感を感じたとき

運転中にハンドルのブレや車体の振動を感じる場合は、ホイールバランスのズレが原因かもしれません。高速走行時に振動が強い場合は、バランスが大きく崩れている可能性があります。

バランスのズレを放置すると、タイヤの偏摩耗が進行し、寿命が短くなるだけでなく、燃費の悪化や足回りの部品に負担がかかる恐れもあります。

事故や段差の衝撃によってバランスが崩れることもあるため、違和感を感じたら点検するのがおすすめです。

とくに、長距離ドライブ前に異常を感じた場合は、早めに点検しておきましょう。

ホイールバランスを自分で調整する方法

ホイールバランスを自分で調整するとき、基本的にはホイールバランサーと呼ばれる機械を使用して調整します。

本章では、ホイールバランス調整の手順を解説します。手順は以下の通りです。

- ホイールバランサーにタイヤを設置する

- 高速回転させてバランスを測定する

- ホイールバランスを確認する

- ブレがあればバランスウェエイトで調整する

- 再度調整する

1.ホイールバランサーにタイヤを設置する

はじめに、ホイールバランサーにタイヤを取り付けます。

2.高速回転させてバランスを測定する

ホイールバランサーに取り付けたタイヤを、高速回転させバランスを測定します。

3.ホイールバランスを確認する

ホイールバランスは、左右のバランスと上下のバランスを確認します。

ホイールバランスにブレがあると、左右上下どのバランスが崩れているか、モニターに表示されます。

4.ブレがあればバランスウェイトで調整する

ホイールバランスにブレがあれば、バランスウエイトで調整します。

バランスウエイトは、貼るタイプと打ち込むタイプの2種類がありますので、愛車のホイールに合ったバランスウエイトを使用してください。

5.再度調整する

引用:株式会社 エイワ

バランスウエイトで再度調整し、ホイールバランサーの測定数値が「0」になればホイールバランス調整の完了です。

ホイールバランスを自分で調整する際の注意点

ホイールバランス調整を自分でする際は、以下の注意点があることを把握し、行いましょう。

● 費用がかかる

● 手間がかかる

まず費用がかかる点について、簡易的なホイールバランサーは、インターネットで低価格で販売されていますが、正確に測れない可能性があるためおすすめできません。

たとえば、専門店で使用している下記ホイールバランサーの価格は674,000円(※)(税込)です。

引用:東洋精器工業株式会社

※R5年4月24時点

また、ホイールバランサーを購入したとしても、専用機械の準備から実際の作業まで、一人で実施するには手間がかかります。

ホイールバランスの調整は、タイヤ4本すべての数値が「0」になるまで、正確に作業しなければなりません。また、ホイールバランス以外の問題が発生した場合、自分で対応できない可能性も考えられます。

ホイールバランスの調整は、費用や手間、安全面を考慮すると、専門店に依頼した方が正確で安心です。

ホイールバランス調整は専門店がおすすめ

安心して走行したい方は、ホイールバランス調整はタイヤ専門店やカー用品店など、プロに相談することをおすすめします。

自分でホイールバランス調整をする場合、手間や費用がかかるだけでなく、本当にホイールバランス調整ができた保証もありません。

また、ホイールバランス以外の問題が発生した場合、自分で対処するのは困難です。専門店に相談すれば、ホイールバランス以外に問題があれば、すぐに対応してくれるため安心です。

ホイールバランスを調整するには、タイヤを車から外す必要があるので、タイヤ脱着の作業料金がかかります。タイヤ交換の際に合わせて作業をお願いするようにしましょう。

タイヤ交換時に含まれているお店が多い傾向にありますが、心配な場合は事前に確認してみましょう。

タイヤワールド館ベストでは、バランス調整はタイヤ入れ替え作業に含まれているので安心です。また、純粋なバランス調整だけの場合は550円/1本(別途脱着工賃がかかる場合があります)で行っているのでお気軽にお問い合わせください。

ホイールバランス調整を専門店に任せるメリット

専門店でホイールバランス調整を行う最大のメリットは、精度の高い作業が可能である点です。専門店では最新のバランサーを使用し、ホイールのわずかなズレも正確に調整できます。

専門店で正確に調整してもらうことで、走行時の振動や騒音を軽減し、タイヤの寿命を延ばす効果も期待できるでしょう。

さらに、ホイールの歪みやタイヤの異常摩耗などホイールバランス以外の問題にも気づいてもらえる可能性があり、車両全体の異常発見にもつながります。

知識と技術を活かし専門店でしか受けられない高品質なサービスは、大きなメリットといえるでしょう。

ホイールバランス調整を専門店に任せるデメリット

専門店にホイールバランス調整を依頼するデメリットは、費用がかかる点です。ただし、タイヤ1本あたり数百円から数千円で済むため、高額ではありません。

また、専門店は予約が必要な場合が多く、すぐに対応してもらえないことがあります。さらに、店舗数が限られているため、近くに専門店がない場合は移動の手間がかかる可能性もあるでしょう。

確かに自分でホイールバランスの調整を行えば、手間はかかるものの費用は無料です。しかし、上記のようなデメリットを考慮しても安全性や快適性を重視するなら、ホイールバランス調整は専門店に任せるのがおすすめです。

ホイールバランス調整の料金相場

ホイールバランス調整の料金は、作業内容や店舗によって異なりますが、一般的な相場としては1本あたり500円〜2,500円程度です。

普通車のタイヤ4本を調整する場合、2,000円〜10,000円程度が費用の相場です。カー用品店やガソリンスタンドでは比較的安価に調整できることが多いですが、専門店ではより高精度な調整が行われるため、やや高めの料金設定の場合もあります。

また、ホイールの大きさや種類によっても料金が異なり、大径ホイールや特殊なホイールの場合は追加料金が発生することもあるでしょう。料金だけでなく、調整の精度やサービス内容を考慮しながら、最適な店舗を選ぶことが大切です。

ホイールバランス調整と一緒にしたいおすすめ点検

先程も触れましたが、ホイールバランス調整はタイヤ交換時に一緒に行うのが基本です。

本章では、ホイールバランス調整と一緒にしたいおすすめ点検を5つ紹介します。

- タイヤローテーション

- エアバルブの交換

- タイヤの空気圧

- タイヤのヒビや亀裂

- ホイールアライメントの調整

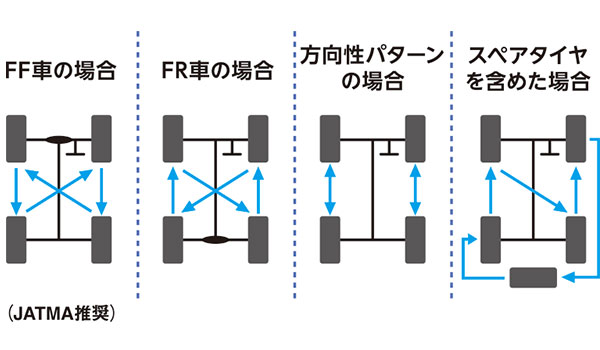

1.タイヤローテーション

ホイールバランス調整と一緒にしたいおすすめ点検1つ目は「タイヤローテーション」です。タイヤローテーションをすることで、タイヤ4本にかかる摩擦抵抗を均一にして、タイヤの寿命を長くすることが可能です。

タイヤローテンションをしなければ、タイヤの偏摩耗につながり、ホイールバランスに影響が出てしまいます。

ホイールバランス調整時に一緒に点検すれば、ホイールバランスが崩れる原因のひとつ、偏摩耗を防げるためおすすめです。

タイヤローテーションについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

2.エアバルブの交換

ホイールバランス調整と一緒にしたいおすすめ点検2つ目は「エアバルブの交換」です。エアバルブの役割は、空気の抜け防止や空気圧調整で、車の走行には欠かせないパーツです。

エアバルブが劣化すると、タイヤの空気が抜けやすくなり、タイヤ以外に悪影響を及ぼす可能性があります。

たとえば、エアバルブの劣化を放置して、タイヤの空気が抜けやすい状態で走行を継続した場合に、起こりうる問題は以下の5つです。

● 燃費が悪くなる

● タイヤがパンクする

● タイヤが偏摩耗する

● タイヤにヒビや亀裂が入る

● ホイールが損傷する

エアバルブを交換すれば、上記の問題により発生する他の修理費用を、未然に防ぐことが可能です。

エアバルブの費用は、1本約350円〜(税込)(※)と比較的安価であるため、エアバルブが劣化する前に、交換することをおすすめします。

※種類によって異なる

3.タイヤの空気圧

ホイールバランス調整と一緒にしたいおすすめ点検3つ目は「タイヤの空気圧点検」です。タイヤの空気圧チェックや補充は、基本的にどの専門店でも、無料で対応してくれます。

簡単に点検や補充ができる一方で、JATMAの調べでは4台に1台が空気不足と、空気補充を忘れてしまう人も少なくありません。

空気圧が低い状態だと走行が不安定になり、タイヤに負担がかかることで燃費も悪くなります。他にも、タイヤ寿命の低下や、バーストの危険性も高くなります。

専門店やガソリンスタンドなど、空気補充はセルフで可能です。空気圧は、運転席ドアの開口部で確認できますが、心配の方は専門店で、点検してもらうことをおすすめします。

4.タイヤのヒビや亀裂

ホイールバランス調整と一緒にしたいおすすめ点検4つ目は「タイヤのヒビや亀裂点検」です。タイヤは、紫外線や摩擦熱、傷などによって必ず劣化します。

縁石に擦れて部分的に傷ついていたり、艶出し剤が付着していたりと、気付かないうちにタイヤの劣化を早めている可能性があります。

タイヤのヒビや亀裂は、状態を放置したまま走行すると、パンクやバーストの原因になるため、注意が必要です。

目視でできる簡単な点検のため、ホイールバランスを調整するとき、一緒に点検することをおすすめします。

5.ホイールアライメントの調整

ホイールバランス調整と一緒にしたいおすすめ点検5つ目は「ホイールアライメントの調整」です。アライメントとは、タイヤ4本のホイール角度配置状況を指します。

ホイールアライメントがズレる原因は、段差の乗り越えや縁石の乗上げ、駐車時の輪留めに強く当たるなど、足回りに強い衝撃が加わることです。

他にも、経年劣化や、タイヤのすり減り具合など、気付かないうちにアライメントがズレている可能性も少なくありません。

● まっすぐ走らない

● 偏摩耗がある

● ハンドル操作がしにくい

● 曲がりにくい

上記の症状が出た場合は、ホイールバランスが崩れる原因にもつながります。アライメントの調整は、ホイールバランス調整と一緒に実施しましょう。

タイヤワールド館ベストでは、アライメント基本測定料¥10,000円(ベストアプリ会員さまは¥9,000円)、調整1か所につき¥4,500円で行っております。

ホイールアライメントの調整について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

ホイール選びで重要な要素

ホイールは車の性能や乗り心地に大きな影響を与える重要なパーツです。見た目のデザインも大切ですが、性能面では「重量」や「強度」、「剛性」などを考慮することが不可欠です。

本章では、それぞれの要素の具体的な内容や重要性を解説しますので、ホイール選びの際の参考にしてください。

ホイールの重量

ホイールの重量は、車の走行性能や燃費に直結する重要な要素です。以下の表で、軽いホイールと重いホイールの違いを項目別に比較しています。

| 項目 |

軽いホイール |

重いホイール |

| 燃費性能 |

改善されやすい |

悪化しやすい |

| ハンドリング |

レスポンスがよくなる |

レスポンス鈍くなる |

| 加速性能 |

向上しやすい |

低下しやすい |

| ブレーキ性能 |

効きがよくなる |

効きが悪くなる |

| 耐久性・強度 |

衝撃に弱い |

衝撃に強い |

| 乗り心地 |

軽快だが硬めに感じやすい |

安定し衝撃吸収性が高い |

| 適した用途 |

スポーツ走行向き |

オフロード走行向き |

軽いホイールはスポーツ走行や燃費向上に適しており、重いホイールは耐久性や安定性を重視する場合に適しているため、それぞれの特徴を把握した上でホイールを選びましょう。

ホイールの強度

ホイールの強度は、走行中の安全性に直結する重要な要素です。

強度が不足しているホイールは、段差や悪路を走行した際にひび割れが発生しやすくなります。最悪の場合、ホイールが破損して走行不能になる危険性もあります。

重い車両やオフロード走行をする場合には、十分な強度を持ったホイールを選ぶことが重要です。

ホイールの強度は、主に製造方法や素材によって決まります。鋳造ホイールよりも鍛造ホイールのほうが強度が高く、耐久性にも優れています。

また、アルミホイールよりもスチールホイールのほうが強度が高い傾向にあるため、耐久性を優先する場合にはスチールホイールを選ぶのも一つの選択肢です。

鍛造ホイールと鋳造ホイールの違いについては、以下の記事を参考にしてください。

ホイールの剛性

ホイールの剛性とは、外部からの力に対する変形しにくさを指します。先述の強度は、外部の力に対するホイールの壊れにくさを指しますが、剛性はホイールの本来の形を保つ力のことです。

剛性が高いホイールは、コーナリング時の安定性が向上し、ハンドリング性能の向上につながります。スポーツ走行やサーキット走行では、高い剛性を持つホイールが求められます。

ホイールの剛性はスポークの形状や本数、素材、製造方法によって異なり、鍛造ホイールは一般的に剛性が高く、軽量かつ高剛性を求める場合に適しています。一方で、剛性が高すぎると乗り心地が硬くなるため、バランスを考慮することが大切です。

ホイールバランスに関するよくある質問

ホイールバランスに関するよくある質問は、以下の3つです。

● ホイールバランスウェイトはなしでも大丈夫?

● ホイールバランスはどのくらいの頻度で調整すればいい?

● バランス調整以外のホイールのメンテナンス方法は?

それぞれ具体的な回答を見ていきましょう。

ホイールバランスウェイトはなしでも大丈夫?

ホイールバランスウェイトなしでも走行は可能ですが、快適性や安全性を考慮すると、ホイールバランスウェイトは装着したほうがいいでしょう。

ホイールとタイヤは完全に均等な重量ではないため、バランスが崩れると走行中に振動が発生し、ハンドルのブレやタイヤの偏摩耗の原因になります。

とくに高速走行時での影響が強く、安定性の低下や燃費の悪化を引き起こす恐れもあります。

ホイール交換やタイヤの履き替えをした際には、適切なバランス調整を行い、ホイールバランスウェイトを取り付けましょう。

ホイールバランスはどのくらいの頻度で調整すればいい?

ホイールバランス調整の頻度は、走行状況や車の使用頻度によりますが、一般的にはタイヤ交換時に行うのが理想的です。走行距離の場合は、5,000~10,000kmを目安に調整しましょう。

また、高速走行時にハンドルがブレたり、走行中に異常な振動を感じたりした場合は、ホイールバランスが崩れている可能性があるため、早めの調整が大切です。

さらに、縁石に乗り上げた後やタイヤをローテーションした際には、ホイールバランスが変化しやすいので、定期的なチェックも必要です。

定期的なホイールバランス調整を行うことで、タイヤの寿命を延ばし、快適な走行を維持できます。

バランス調整以外のホイールのメンテナンス方法は?

ホイールのメンテナンスは、バランス調整以外にも重要なポイントがあります。その中で、自分で行える手軽なメンテナンスは、ホイール洗浄です。

定期的なホイール洗浄を行い、ブレーキダストや泥汚れを取り除くことで、ホイールの劣化を防げます。

また、ナットの締め付け確認も重要です。緩みがあると走行中の事故につながる可能性があるため、定期的に締め付け確認を行いましょう。

ホイール洗浄のコツは、以下の記事で紹介しているので参考にしてください。

ホイールバランス調整はタイヤワールド館ベストにおまかせ

ホイールバランスを定期的に確認し調整することで、走行状態を適切に保ち、車両全体の安全維持につながります。

また、ホイールバランスだけでなく、そのほかの点検も行い、以上の早期発見に努めることが大切です。

ホイールバランスの調整は、車点検の一部に過ぎません。ホイールバランス調整以外にも、アライメント調整やタイヤ点検、エアバルブの劣化状態など、メンテナンスは必要不可欠です。

タイヤワールド館ベストは全国に約4,000の提携店舗があり、タイヤに関する相談を随時受け付けております。

ホイールバランスの調整をはじめ、タイヤに関するさまざまなことにお悩みの方は、タイヤワールド館ベストの提携店舗を検索して、ぜひお気軽にご相談ください。

全国どこでも約4,000店の提携店!ベストのタイヤ交換

タイヤワールド館ベスト西多賀店 店長

趣味:サッカー・ゴルフ・スポーツ観戦

モットー:親切・丁寧・心のこもったサービスメニューを提供致します。

特技:お客様の車をドレスアップ・カスタムすること!

ご来店お待ちしております!

③CIRCLAR C10R(サーキュラーシーテンアール)

③CIRCLAR C10R(サーキュラーシーテンアール)

2.タイヤのすり減り箇所の偏り” class=”headline-img”>

2.タイヤのすり減り箇所の偏り” class=”headline-img”>